अरब धरती पर चक्रवाती जनउद्रेक का नया दौर और साम्राज्यवादी सैन्य-हस्तक्षेप

अरुण किशोर नवल

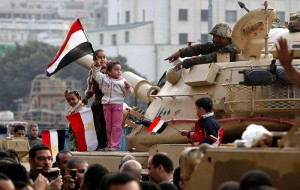

गत वर्ष दिसम्बर महीने में ट्यूनीशिया के एक छोटे से कस्बे सीदी बोज़िद से भड़की चिंगारी ने जनउभार का जो दावानल पैदा किया था, वह जल्दी ही मिस्र से होते हुए समूचे अरब जगत तक फैल गया। अल्जीरिया, यमन, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन और बहरीन की सड़कों पर लपटें अभी भी धधक रही हैं।

लेकिन लीबिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हवाई हमलों ने, और गद्दाफ़ी विरोधियों के गठबन्धन को पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की सहायता ने क्षेत्रीय समीकरणों में महत्त्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिये हैं। साम्राज्यवादियों की मंशा साफ़ हो चुकी है। जो ब्रिटेन और अमेरिका दशकों से हुस्नी मुबारक जैसे निरंकुश शासक की पीठ पर खड़े थे, उसे उन्होंने न सिर्फ़ मँझधार में छोड़ दिया, बल्कि लोकतन्त्र के पैरोकार बनकर वे उस पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव भी बनाने लगे। ट्यूनिशिया में हबीब बुर्गीवा की जिस रैडिकल बुर्जुआ राष्ट्रवादी पार्टी ने कभी साम्राज्यवाद- विरोधी तेवर दिखलाये थे, उसका तख़्तापलट करने वाला जनरल बेन अली अमेरिका निर्देशित उदारीकरण- निजीकरण की नीतियों को दो दशकों से लागू करते हुए अत्यन्त निरंकुश दमनकारी और भ्रष्ट सत्ता का संचालक बना रहा। हुस्नी मुबारक की तीस साल पुरानी भ्रष्ट तानाशाह सरकार अरब धरती पर अमेरिका की सबसे विश्वस्त सहयोगी थी। अमेरिका ने इज़रायल के बाद मिस्र की सेना में सबसे अधिक धन लगाया है और मिस्र-इज़रायल सहयोग इज़रायली जियनवादी प्रभुत्व की गारण्टी करने वाली धुरी की कील रही है। लेकिन तूफ़ान के समय नाव का बोझ कम करने के लिए साम्राज्यवादी अपने कुत्तों और मुसाहिबों को पानी में फेंक देने में ज़रा भी हिचक नहीं दिखलाते। बेन अली आज सऊदी अरब के उसी महल में दिन काट रहा है, जहाँ उगाण्डा के तानाशाह इदी अमीन के अन्तिम दिन बीते थे। हुस्नी मुबारक शर्म अल शेख के महल में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि ट्यूनीशिया या मिस्र की आर्थिक नीतियों में या व्यवस्था में किसी प्रकार के अहम बदलाव के संकेत अभी आश्वासनों और प्रतीक्षा की धुँध में छिपे हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि भविष्य में बुर्जुआ संसदीय चुनाव के बाद कोई ऐसी चुनी हुई बुर्जुआ सरकार अस्त्तिव में आये जो राष्ट्रीय पूँजी और साम्राज्यवादी हितों की हिफ़ाज़त के प्रति वचनबद्ध बनी रहे और पश्चिमपरस्त उच्च मध्यवर्ग भी जिसे स्वीकार कर ले। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है। दुबालियर, मार्कोस, सुहार्तो और पिनोशे जैसे कई अमेरिका समर्थित तानाशाहों और सैनिक जुण्टाओं के सत्ताच्युत होने के बाद उन देशों में संसदीय चुनाव हुए और बुर्जुआ जनवादी सत्ताएँ अस्त्तिव में आयीं, पर उन देशों की नयी सरकारों ने साम्राज्यवादी हितों तथा देशी पूँजी के हितों की हिफ़ाज़त जारी रखी और भूमण्डलीकरण के दौर में नवउदारवादी नीतियों को भरपूर मुस्तैदी के साथ लागू किया। ज़रूरत पड़ने पर, यमन, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों में भी अमेरिका अपने वफ़ादार निरंकुश शासकों से पीछा छुड़ा लेगा। सीरिया में असद की वर्तमान सत्ता निरंकुश होते हुए भी अमेरिका की कठपुतली नहीं है। वह नवउदारवादी नीतियों को अपना चुकी है लेकिन अन्तर-साम्राज्यवादी प्रतिस्पद्र्धा का लाभ भी उठाती रही है। उस पर लेबनान स्थित हिजबुल्ला के समर्थन का भी आरोप है। यदि सीरिया में जनान्दोलन आगे बढ़ता है तो अमेरिका असद की बाथ पार्टी को सत्ताच्युत करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेगा।

लेकिन लीबिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हवाई हमलों ने, और गद्दाफ़ी विरोधियों के गठबन्धन को पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की सहायता ने क्षेत्रीय समीकरणों में महत्त्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिये हैं। साम्राज्यवादियों की मंशा साफ़ हो चुकी है। जो ब्रिटेन और अमेरिका दशकों से हुस्नी मुबारक जैसे निरंकुश शासक की पीठ पर खड़े थे, उसे उन्होंने न सिर्फ़ मँझधार में छोड़ दिया, बल्कि लोकतन्त्र के पैरोकार बनकर वे उस पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव भी बनाने लगे। ट्यूनिशिया में हबीब बुर्गीवा की जिस रैडिकल बुर्जुआ राष्ट्रवादी पार्टी ने कभी साम्राज्यवाद- विरोधी तेवर दिखलाये थे, उसका तख़्तापलट करने वाला जनरल बेन अली अमेरिका निर्देशित उदारीकरण- निजीकरण की नीतियों को दो दशकों से लागू करते हुए अत्यन्त निरंकुश दमनकारी और भ्रष्ट सत्ता का संचालक बना रहा। हुस्नी मुबारक की तीस साल पुरानी भ्रष्ट तानाशाह सरकार अरब धरती पर अमेरिका की सबसे विश्वस्त सहयोगी थी। अमेरिका ने इज़रायल के बाद मिस्र की सेना में सबसे अधिक धन लगाया है और मिस्र-इज़रायल सहयोग इज़रायली जियनवादी प्रभुत्व की गारण्टी करने वाली धुरी की कील रही है। लेकिन तूफ़ान के समय नाव का बोझ कम करने के लिए साम्राज्यवादी अपने कुत्तों और मुसाहिबों को पानी में फेंक देने में ज़रा भी हिचक नहीं दिखलाते। बेन अली आज सऊदी अरब के उसी महल में दिन काट रहा है, जहाँ उगाण्डा के तानाशाह इदी अमीन के अन्तिम दिन बीते थे। हुस्नी मुबारक शर्म अल शेख के महल में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि ट्यूनीशिया या मिस्र की आर्थिक नीतियों में या व्यवस्था में किसी प्रकार के अहम बदलाव के संकेत अभी आश्वासनों और प्रतीक्षा की धुँध में छिपे हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि भविष्य में बुर्जुआ संसदीय चुनाव के बाद कोई ऐसी चुनी हुई बुर्जुआ सरकार अस्त्तिव में आये जो राष्ट्रीय पूँजी और साम्राज्यवादी हितों की हिफ़ाज़त के प्रति वचनबद्ध बनी रहे और पश्चिमपरस्त उच्च मध्यवर्ग भी जिसे स्वीकार कर ले। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है। दुबालियर, मार्कोस, सुहार्तो और पिनोशे जैसे कई अमेरिका समर्थित तानाशाहों और सैनिक जुण्टाओं के सत्ताच्युत होने के बाद उन देशों में संसदीय चुनाव हुए और बुर्जुआ जनवादी सत्ताएँ अस्त्तिव में आयीं, पर उन देशों की नयी सरकारों ने साम्राज्यवादी हितों तथा देशी पूँजी के हितों की हिफ़ाज़त जारी रखी और भूमण्डलीकरण के दौर में नवउदारवादी नीतियों को भरपूर मुस्तैदी के साथ लागू किया। ज़रूरत पड़ने पर, यमन, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों में भी अमेरिका अपने वफ़ादार निरंकुश शासकों से पीछा छुड़ा लेगा। सीरिया में असद की वर्तमान सत्ता निरंकुश होते हुए भी अमेरिका की कठपुतली नहीं है। वह नवउदारवादी नीतियों को अपना चुकी है लेकिन अन्तर-साम्राज्यवादी प्रतिस्पद्र्धा का लाभ भी उठाती रही है। उस पर लेबनान स्थित हिजबुल्ला के समर्थन का भी आरोप है। यदि सीरिया में जनान्दोलन आगे बढ़ता है तो अमेरिका असद की बाथ पार्टी को सत्ताच्युत करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेगा।

लीबिया का मामला थोड़ा अलग है। आज जिस गद्दाफ़ी को सत्ताच्युत करने के लिए अमेरिका और नाटो ताक़तों ने सीधे हवाई हमला बोल दिया है और गद्दाफ़ी-विरोधी ताक़तों को सीधे मदद कर रहे हैं, वह गद्दाफ़ी एक बदला हुआ व्यक्ति है, जिसने इराक़-युद्ध के बाद ही अमेरिका और पश्चिमी ताक़तों के आगे घुटने टेक दिये थे, फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात कर दिया था और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को भी स्वीकार कर लिया था।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद तीन अलहदा इलाक़ों – साइरेनाइका, ट्राइपोलिटानिया और फेज़्जान को मिलाकर लीबिया का गठन हुआ। यह आज़ादी पाने वाला अफ्रीका का पहला देश (1951 में) था। दूसरे अरब देशों से अलग, लीबियाई समाज कई छोटे-बड़े क़बीलों में बँटा समाज रहा है। 1951 में सत्तारूढ़ होने वाला शाह इदरीस सेनुस्सी क़बीले का था। अन्य तीन बड़े क़बीले क़दाफ़ा, मग़राहा और वारफल्ला हैं। शाह इदरीस की निहायत भ्रष्ट और पश्चिमपरस्त सत्ता के विरुद्ध जिन “फ्री ऑफिसर्स” ने 1969 में कर्नल गद्दाफ़ी के नेतृत्व में लोकप्रिय सैन्य तख़्तापलट को अंजाम दिया था, उन्हें उपरोक्त तीन क़बीलों का व्यापक समर्थन हासिल था। गद्दाफ़ी, नासिर की सर्व-अरबराष्ट्रवादी विचारधारा, साम्राज्यवाद-विरोधी रैडिकल तेवर और सेक्युलरिज़्म से प्रभावित था। साथ ही, वह इराक़ और सीरिया की बाथ पार्टियों की तरह समाजवाद की भी बातें करता था।

1969 में सत्तारूढ़ होने के बाद गद्दाफ़ी ने देश की तेल-सम्पदा का राष्ट्रीकरण करके साम्राज्यवादी हितों को गम्भीर चोट पहुँचायी। तेल से होने वाली आय का उसने एक हद तक आम लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में भी इस्तेमाल किया। लीबिया अकेला अरब देश था जहाँ समाजवादी देशों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा और आवास की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की हो गयी। जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया। स्त्री-साक्षरता लीबिया में अन्य अरब देशों से काफ़ी ऊपर थी। लीबिया की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक थी। लीबियाई रेगिस्तान के नीचे के “एक्विफायर्स” से पानी ऊपर निकालकर “मानवनिर्मित नदी” बनाकर रेगिस्तानों को ज़रखेज़ खेतों में बदल देना और त्रिपोली सहित अन्य कई प्रमुख शहरों को पानी पहुँचाना इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। गद्दाफ़ी के इन लोकप्रिय क़दमों ने शाह इदरीस समर्थक सेनुस्सी क़बीले की युवा पीढ़ी में भी उसका समर्थन-आधार तैयार कर दिया। फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के अतिरिक्त उसने ‘अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस’ और ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’ जैसे संगठनों की भी आर्थिक मदद की। लेकिन ज़माल अब्दुल नासिर के सर्व अरब-राष्ट्रवाद और बाथ पार्टी के “समाजवाद” की ही तरह गद्दाफ़ी भी जितना पश्चिम-विरोधी था, उतना ही कम्युनिज़्म-विरोधी भी था (इराक़, सीरिया, लेबनान, यमन आदि कई देशों में कम्युनिस्ट ताक़तों की प्रभावी उपस्थिति थी)। अपने रैडिकल दिनों में भी उसका स्टैण्ड नाटकीय ढंग से बदलता रहता था। जैसेकि शुरू में उसने सहारवी मुक्ति-संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में अपना स्टैण्ड पलट दिया। 1971 में सूडान में हुए कम्युनिस्ट विद्रोह को कुचलने में उसने अहम भूमिका निभायी। विद्रोह के एक नेता को ले जा रहे जहाज़ को उतरने के लिए विवश करने के बाद गद्दाफ़ी ने उसे तथा अन्य दो नेताओं को सूडानी सैनिक तानाशाह जनरल गफ्फार निमेरी को सौंप दिया था, जिसने तीनों को फाँसी दे दी थी।

1969 में सत्तारूढ़ होने के बाद गद्दाफ़ी ने देश की तेल-सम्पदा का राष्ट्रीकरण करके साम्राज्यवादी हितों को गम्भीर चोट पहुँचायी। तेल से होने वाली आय का उसने एक हद तक आम लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में भी इस्तेमाल किया। लीबिया अकेला अरब देश था जहाँ समाजवादी देशों की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा और आवास की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की हो गयी। जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया। स्त्री-साक्षरता लीबिया में अन्य अरब देशों से काफ़ी ऊपर थी। लीबिया की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक थी। लीबियाई रेगिस्तान के नीचे के “एक्विफायर्स” से पानी ऊपर निकालकर “मानवनिर्मित नदी” बनाकर रेगिस्तानों को ज़रखेज़ खेतों में बदल देना और त्रिपोली सहित अन्य कई प्रमुख शहरों को पानी पहुँचाना इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा था जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। गद्दाफ़ी के इन लोकप्रिय क़दमों ने शाह इदरीस समर्थक सेनुस्सी क़बीले की युवा पीढ़ी में भी उसका समर्थन-आधार तैयार कर दिया। फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के अतिरिक्त उसने ‘अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस’ और ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’ जैसे संगठनों की भी आर्थिक मदद की। लेकिन ज़माल अब्दुल नासिर के सर्व अरब-राष्ट्रवाद और बाथ पार्टी के “समाजवाद” की ही तरह गद्दाफ़ी भी जितना पश्चिम-विरोधी था, उतना ही कम्युनिज़्म-विरोधी भी था (इराक़, सीरिया, लेबनान, यमन आदि कई देशों में कम्युनिस्ट ताक़तों की प्रभावी उपस्थिति थी)। अपने रैडिकल दिनों में भी उसका स्टैण्ड नाटकीय ढंग से बदलता रहता था। जैसेकि शुरू में उसने सहारवी मुक्ति-संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में अपना स्टैण्ड पलट दिया। 1971 में सूडान में हुए कम्युनिस्ट विद्रोह को कुचलने में उसने अहम भूमिका निभायी। विद्रोह के एक नेता को ले जा रहे जहाज़ को उतरने के लिए विवश करने के बाद गद्दाफ़ी ने उसे तथा अन्य दो नेताओं को सूडानी सैनिक तानाशाह जनरल गफ्फार निमेरी को सौंप दिया था, जिसने तीनों को फाँसी दे दी थी।

गद्दाफ़ी के क्रान्तिकारी तेवर उसी समय ढीले पड़ने लगे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश (सीनियर) ने कुवैत पर इराक़ी हमले का दण्ड देने के लिए इराक़ पर हमला बोल दिया था। लीबिया को आतंकवाद-समर्थन की सज़ा देने के लिए अमेरिका ने त्रिपोली पर भी बमबारी की थी जिसमें गद्दाफ़ी की एक बेटी भी मारी गयी थी। इन घटनाओं के बाद, धीरे-धीरे गद्दाफ़ी ने इज़रायल और पश्चिमी देशों के ख़िलाफ़ उग्र बयानबाजियाँ बन्द कर दीं, और फिलिस्तीन के प्रश्न से एकदम मुँह मोड़ लिया। पहले वह नासिर की तरह सर्व-अरब राष्ट्रवाद का नायक बनना चाहता था। अब वह अफ्रीकी एकता का नया मसीहा बनने की असफल कोशिशों में लग गया। कहने को तो अब भी उसका देश ‘सोशलिस्ट पीपुल्स लीबियन अरब जमाहिरिया’ कहलाता था और उसकी सैद्धान्तिक रचना “ग्रीन बुक” द्वारा निर्देशित ऐसी प्रत्यक्ष जनवादी शासन-व्यवस्था के दावे अभी भी क़ायम थे जहाँ, ऊपर से नीचे तक सत्ता “पीपुल्स कौंसिलों” के हाथों में थी। बाद में गद्दाफ़ी औपचारिक तौर पर किसी पद पर नहीं रह गया था। उसका सपना राष्ट्रपिता और सिद्धान्तकार बनने का था।

झक्की और अननुमेय गद्दाफ़ी का “समाजवाद” एक निम्न पूँजीवादी रैडिकल का अधकचरा ‘यूटोपिया’ था, जो दीर्घजीवी नहीं हो सकता था। तेल की कमाई की अकूत दौलत से बेशक उसने कुछ अहम जनकल्याणकारी काम किये, लेकिन मात्र इतने से समाजवाद आगे नहीं जा सकता था। सत्ता की बागडोर यहाँ समाजवादी विचारधारा से निर्देशित सर्वहारा वर्ग की पार्टी के हाथों में नहीं बल्कि एक व्यक्ति- केन्द्रित गुट के हाथों में थी। धीरे-धीरे यह सत्ताधारी गुट, जो साम्राज्यवाद-विरोधी सर्व-अरब राष्ट्रवाद और समाजवादी नारों की लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुँचा था, जनता से कटता चला गया तथा विशेषाधिकार-सम्पन्न एवं निरंकुश होता चला गया। सभी राजकीय उद्यमों और जनकल्याण-कारी कामों के बजट पर इन्हीं का नियन्त्रण था। भ्रष्टाचार और गुटबाजी के साथ ही एक बार फिर क़बीलाई अन्तरविरोधों ने भी सिर उठाया। जिन “पीपुल्स कौंसिलों” को लोकसत्ता का ‘ऑर्गन’ बताया जाता था, किसी विचारधारात्मक मार्गदर्शक हरावल दस्ते जैसी जैविक संरचना के अभाव में वे कौंसिलें जन-पहलक़दमी और सामूहिक निर्णय का मंच बनने के बजाय भारत के पंचायती राज की ही तरह भ्रष्टाचार का अड्डा और निरंकुश शासक वर्ग का स्थानीय सामाजिक अवलम्ब बनकर रह गयीं। सभी अरब देशों की तरह यहाँ भी ‘मुखाबरात’ (सीक्रेट पुलिस) का आतंकराज था। विरोध में स्वर उठाना गद्दारी था। शासन में गद्दाफ़ी के बेटों का दख़ल बहुत अधिक था। कालान्तर में गद्दाफ़ी परिवार और निकटवर्तियों ने भी देश से बाहर सम्पत्ति जमा करनी शुरू कर दी।

गद्दाफ़ी इस्लामी कट्टरवाद का विरोधी था, पर वास्तविक सेक्युलरिज़्म के बजाय वह उदारपन्थी इस्लाम को स्वीकार करता था। साम्राज्यवाद और जियनवाद के विरुद्ध वह इस्लामी धार्मिक भावनाओं और नारों का भी इस्तेमाल करता था और इन्हीं का इस्तेमाल वह कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ भी करता था। दूसरी ओर, अलकायदा ने जब उसके विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया तो इस्लामी कट्टरपन्थियों के दमन में भी उसने कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी। इत्तेफाक से यह वही समय था जब अमेरिका इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध “युद्ध” का झण्डा उठाये अपने हितसाधन में लगा हुआ था। गद्दाफ़ी को भी इस बहाने अमेरिकी विश्वास जीतने का एक मौक़ा मिला, लेकिन अरब जनता की नज़रों में उसकी साख और अधिक नीचे चली गयी। सद्दाम हुसैन के पतन ने जनता से अलग-थलग पड़ चुके गद्दाफ़ी को और अधिक आतंकित कर दिया। अब वह पश्चिमी ताक़तों के आगे घुटने टेकने को तैयार था। अरब की सड़कों पर गद्दाफ़ी की छवि अब हुस्नी मुबारक या बेन अली जैसे किसी दूसरे भ्रष्ट निरंकुश शासक जैसी ही हो चुकी थी। तस्वीरों में वह अक्सर टोनी ब्लेयर, सिल्वियो बर्लुस्कोनी या निकोलस सारकोजी से गलबहियाँ डाले दिख जाता था। 2008 में कोण्डोलीजा राइस ने लीबिया का दौरा किया और 2009 के रोम सम्मेलन में बराक ओबामा ने गद्दाफ़ी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लीबिया में लगभग एक दशक से नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर भी तेजी से अमल हो रहा था। विदेशी कम्पनियों के लिए दरवाजे खोल दिये गये थे। तेल के शोधन और विदेश व्यापार में भी विदेशी कम्पनियाँ घुस गयी थीं, लेकिन तेल के कुएँ अभी भी राष्ट्रीय सम्पदा थे। पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस तेल-सम्पदा को अब सीधे अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक तेल लीबिया के पास (44.3 बिलियन बैरल) है और लीबियाई कच्चा तेल सबसे अच्छी श्रेणी का माना जाता है। ट्यूनीशिया और मिस्र की घटनाओं के बाद परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल थीं। गद्दाफ़ी की नीतियों ने व्यापक जनअसन्तोष पैदा करने के साथ ही पुराने क़बीलाई अन्तरविरोधों को भी भड़का दिया था। आश्चर्य नहीं कि पश्चिम समर्थित विद्रोहियों के मोर्चे का पहला केन्द्र बेन गाजी शहर था, जो पूर्व शासक शाह इदरीस के सेनुस्सी क़बीले का क्षेत्र है।

सत्ता बचाने के लिए गद्दाफ़ी ने पहले तो लोहे के हाथों से विद्रोहियों का दमन किया और एकबारगी उन्हें पीछे धकेल देने में कामयाबी भी हासिल कर ली। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जब विद्रोहियों को खुलकर मदद देनी शुरू कर दी और उनके विमानों ने लगातार बमबारी करके गद्दाफ़ी के ठिकानों को और उसकी वायुसेना को तबाह करना शुरू किया तो समीकरण बदलने लगे। इस टिप्पणी के लिखे जाने तक देश के बड़े हिस्से पर काबिज़ होकर विद्रोही राजधानी त्रिपोली की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सद्दाम हुसैन की ही तरह गद्दाफ़ी एक बार फिर उग्र राष्ट्रवादी तेवर दिखाते हुए अन्तिम साँस तक लड़ने और शहीद होने की बात कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सीधी सैनिक कार्रवाई ने अरब क्षेत्र की परिस्थितियों में फिर नया बदलाव पैदा कर दिया है। कई अन्तरविरोध एक साथ सक्रिय हो उठे हैं। यमन, बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, सीरिया – इन सभी देशों में निरंकुश सत्ताओं के विरुद्ध जनउभार जारी है, लेकिन साम्राज्यवादियों के सीधे हस्तक्षेप को अरब जनता क़तई स्वीकार नहीं करेगी। लीबिया में देर-सबेर गद्दाफ़ी का पतन हो भी जाये तो इराक़ की ही तरह अशान्ति और गृहयुद्ध की स्थिति लम्बे समय तक बनी रहेगी, यह तय है। मिस्र, ट्यूनीशिया, और उप-सहारा के देशों के जो लाखों मज़दूर लीबिया में तेल निकासी, शोधन और अन्य उद्योगों में काम करते थे, उनके विस्थापन से अरब क्षेत्र और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था पर अस्थिरताकारी प्रभाव पड़ेंगे। लीबियाई संकट का जारी रहना अन्तरराष्ट्रीय तेल क़ीमतों को आसमान तक पहुँचाकर पहले से ही ढाँचागत संकट से चरमराते विश्व पूँजीवादी तन्त्र को और अधिक आपदाग्रस्त बना सकता है। इसका सर्वाधिक दबाव पिछड़े पूँजीवादी देशों पर पड़ेगा और जनउभारों के सिलसिले को नया संवेग मिल सकता है।

लीबिया में साम्राज्यवादी सामरिक हस्तक्षेप सामराजी लुटेरों का एक अधैर्य और हड़बड़ाहट- घबराहट भरा क़दम है, जो आगे चलकर उनके लिए उलटा ही पड़ने वाला है। फ्रांस लीबियाई तेल का मुख्य ख़रीदार रहा है। अतः वह पीछे क़तई नहीं रह सकता था। अमेरिका और ब्रिटेन की निगाह भी लीबियाई तेल पर है। इन देशों की साझा कार्रवाई के पीछे हितों की फौरी एकता के अतिरिक्त दूरगामी प्रतिस्पद्र्धा का भी पहलू है। गौरतलब है कि जर्मनी, इटली आदि कई पश्चिमी साम्राज्यवादी ताक़तों ने और रूसी साम्राज्यवादी नेतृत्व वाले गुट ने या तो लीबिया पर हमले का विरोध किया है या इससे अपने को अलग रखा है। लीबिया में जनवाद- बहाली के नाम पर गद्दाफ़ी को सत्ताच्युत करने वाली पश्चिमी साम्राज्यवादी ताक़तें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं कि अल्जीरिया को नाइजीरिया से जोड़ने वाली 4,128 कि.मी. लम्बी ‘ट्रांस. सहारन ऑयल पाइपलाइन’ पर, (जो लीबिया से होकर गुज़रती है और 2015 तक काम करने लगेगी) कुल मिलाकर उनका ही नियन्त्रण बना रहे।

अरब दुनिया के साथ अमेरिका के सम्बन्ध के मुख्यतः तीन आधार हैं: इस क्षेत्र की तेल- सम्पदा, फिलिस्तीनी एवं समूची अरब जनता की इज़रायल-विरोधी रैडिकल भावनाओं को नियन्त्रित करने में अरब शासकों की भूमिका और तथाकथित आतंकवाद-विरोधी युद्ध में अरब सहयोगियों का समर्थन। अरब जनउभार को लेकर अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी साम्राज्यवाद की पहली चिन्ता तेल को लेकर थी। इसी के चलते उसने बेन अली और मुबारक से पिण्ड छुड़ा लिया और इसीलिए उसने लीबिया में सामरिक हस्तक्षेप किया है। पर इराक़ की ही तरह यहाँ भी दाँव उलटा पड़ने के खतरे हैं। यमन की तानाशाही का पतन भी देर-सबेर होना ही है। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका जॉर्डन के शाह से भी पिण्ड छुड़ा सकता है और सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका, यूरोप और इज़रायली जियनवादियों की चिन्ताएँ दूर होने के बजाय बढ़ने की सम्भावनाएँ ही अधिक दीख रही हैं।

अरब भूमि पर जारी जनविद्रोह जनक्रान्ति नहीं है। उसका कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो साम्राज्यवादी विश्व से निर्णायक विच्छेद के साथ कोई ऐसी व्यवस्था बनाये, जो पूँजीवाद का विकल्प हो। अबर जनउभार में मज़दूर वर्ग की सक्रिय भूमिका है, पर उसके सामने समाजवादी परियोजना को नये सिरे से प्रस्तुत करने वाली नेतृत्वकारी क्रान्तिकारी वाम शक्ति की प्रभावी उपस्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में, ज़्यादा सम्भावना यही है कि इराक़ के बाद लीबिया और फिर कुछ अन्य देशों में अस्थिरता, अराजकता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। कुछ देशों में निरंकुश शासकों के पतन और संसदीय चुनावों की नौटंकी के बाद, कुछ ऐसी बुर्जुआ जनवादी सत्ताएँ क़ायम हो सकती हैं जो अमेरिकी हितों की हिफ़ाज़त की गारण्टी देते हुए सीमित जनवादी अधिकारों की बहाली करें और नवउदारवादी नीतियों को लागू करें। लेकिन विगत शताब्दी ने अरब जनता को काफ़ी कुछ सिखा दिया है। ऐसी किसी भी सत्ता की साख बहुत दिनों तक बनी नहीं रह सकती। पश्चिम और इज़रायल के प्रति नरम रुख़ रखने वाली कोई भी सरकार अरब जनता को स्वीकार्य नहीं हो सकती। दूसरी बात, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर अमल एक निरंकुश सत्ता की माँग करता है। अतः जो भी सरकार आयेगी, उसे कालान्तर में भ्रष्ट, निरंकुश और अलोकप्रिय होना ही है। कहा जा सकता है कि इतिहास के इस दौर में बुर्जुआ जनवाद की सीमाएँ, सार्विक रूप से संकुचित हुई हैं और पिछड़े पूँजीवादी देशों में तो अति संकुचित हो गयी हैं। अरब देशों के साथ भी यही बात लागू होती है।

अरब जनता के लिए यह बात निर्णायक है कि जो भी नयी सत्ता स्थापित होती है, वह फिलिस्तीनी मुक्ति के प्रश्न पर और तेल सम्पदा की साम्राज्यवादी लूट के प्रश्न पर क्या रुख़ अपनाती है! साथ ही, निरंकुश सर्वसत्तावाद और भ्रष्टाचार को भी स्वीकार करने को जनता तैयार नहीं होगी, चाहे सरकारों के तेवर पश्चिम-विरोधी ही क्यों न हों (जैसे कि ईरान में या सीरिया में)!

आने वाले अराजकता और उथल-पु के दिनों में, शिया-सुन्नी-कुर्द-द्रुज-ईसाई जैसे आत्मघाती-भ्रातृघाती विवाद भी ज़ोर पकड़ सकते हैं और इस्लामी कट्टरपन्थ को भी जगह-जगह नयी ताक़त मिल सकती है। लेकिन ऐसा कालखण्ड दीर्घकालिक नहीं हो सकता। उपनिवेशवादियों द्वारा भड़काये गये राष्ट्रीयताओं- उपराष्ट्रीयताओं-धार्मिक मतों- सम्प्रदायों के बीच के झगड़ों की परिणतियों को अरब जनता काफ़ी देख-भुगत चुकी है। कट्टरपन्थी इस्लाम का आर्थिक-सामाजिक प्रोजेक्ट कभी व्यापक अरब जनता को सकारात्मक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता। उसे समर्थन केवल नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में ही मिलता रह सकता है।

तात्पर्य यह कि आने वाले दिन अराजकता और अनिश्चित्ता से भरे हुए भले ही हों, अरब इतिहास एक नये युग में प्रविष्ट हो रहा है। वर्ग-संघर्ष का नया, उन्नततर रंगमंच तैयार हो रहा है। इतिहास को यहाँ से आगे ही जाना है। पीछे लौटना मुमकिन नहीं। पिछली शताब्दी में सामन्ती राजतन्त्र-विरोधी और उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलनों से अरब धरती पर जो सेक्युलर, “प्रगतिशील” और रैडिकल राष्ट्रवादी सत्ताएँ पैदा हुईं (चाहे वे मिस्र के नासिरवादी हों, सीरिया एवं इराक़ के बाथ पार्टी वाले हों, गद्दाफ़ी हो या अल्जीरिया का एफ.एल.एन. हो), उन सभी का जनवादी क्रान्ति का प्रोजेक्ट भी अधूरा था और सेक्युलरिज़्म का प्रोजेक्ट भी अधूरा था। इन सभी ने साम्राज्यवाद का प्रतिरोध किया, पर इनका आर्थिक-सामाजिक प्रोजेक्ट पूँजीवाद-निर्माण का ही था और साम्राज्यवाद के युग में विश्व पूँजीवाद से अलग-थलग एक “पूँजीवादी द्वीप” को क़ायम रख पाना सम्भव नहीं था। अपने देश की जनता का अधिशेष निचोड़ने वाले शासक वर्गों को पूरी दुनिया के शीर्षस्थ लुटेरों का कनिष्ठ साझीदार बनकर विश्व पूँजीवादी तन्त्र में एक न एक दिन व्यवस्थित होना ही था। इसी ऐतिहासिक तर्क से कल के राष्ट्रीय नायक आज के जनशत्रु बन गये। उनका जन-नायकत्व खण्डित हो गया और राष्ट्रीय गौरव पराभूत हो गया। गौरतलब है कि अपने सकारात्मक दिनों में भी इन राष्ट्रीय ताक़तों ने मार्क्सवाद और कम्युनिस्टों के प्रति स्पष्ट शत्रुता और दमन का रुख़ अपनाया था। यह इनका स्वाभाविक वर्ग-चरित्र था।

सर्व-अरब राष्ट्रवादी लहर की जो भी अधूरी और खण्डित-विघटित परियोजनाएँ थीं, उन्हें इक्कीसवीं शताब्दी में सर्व-अरब जन-एकजुटता पर आधारित, साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी क्रान्तियों की एक नयी श्रृंखला ही अंजाम तक पहुँचा सकती है और आगे विस्तार दे सकती है। जिन अरब देशों में बुर्जुआ राष्ट्रीय जनवादी सत्ताएँ क़ायम हुईं थीं, उनके वारिस तानाशाहों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की सकारात्मक विरासत को तो त्याग दिया, पर उनके सभी नकारात्मक पक्षों को चरम सीमा तक विकसित किया। जनता अब इनसे उतनी ही घृणा करती थी जितना साम्राज्यवाद के पिट्ठू शेखों-शाहों से। इन्हीं देशों से जन-विद्रोह की लहर उठी है। इस लहर से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, सं. अरब अमीरात आदि देशों के शेखों की सत्ताएँ भी तब अछूती नहीं रहेंगी, जब सर्व-अरब जन-एकजुटता की लहर और अधिक प्रचण्ड हो जायेगी।

वर्तमान विशाल अरब जनविद्रोहों का एक सकारात्मक परोक्ष परिणाम लेबनान में सामने आया है। अमेरिकी मंसूबा यह था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अधिकृत आयोग द्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री रफीक हरीरी की हत्या के आरोप में हिजबुल्ला को प्रतिबन्धित कर दिया जाये तथा उसके नेताओं की गिरफ़्तारी के लिए अन्तरराष्ट्रीय वारण्ट जारी कर दिये जायें। ज़ाहिर है कि हिजबुल्ला इसकी परवाह नहीं करता, लेबनान में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाती और इज़रायल और पश्चिमी देश हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए लेबनान पर हमला बोल देते। लेकिन मिस्र, ट्यूनीशिया आदि देशों में जारी जनविद्रोहों के चलते ऐसा न हो सका। इसके विपरीत, हिजबुल्ला ने लेबनानी सरकार को गिरवाकर अपने सहयोगियों के नेतृत्व वाली नयी सरकार बनवा दी।

दूसरा परोक्ष परिणाम फिलिस्तीन में सामने आया है। हम्मास शासित गाजा पट्टी क्षेत्र की घेरेबन्दी मुबारक के पतन के बाद ढीली पड़ गयी है और अरब जनता से ज़्यादा मदद वहाँ पहुँचने लगी है। आगे मिस्र में जब कोई नयी पश्चिमपरस्त सत्ता भी क़ायम होगी तो गाजा पट्टी की मुकम्मल घेरेबन्दी में इज़रायली शासकों का वह उस हद तक सहयोग नहीं कर पायेगी। इसी बीच ‘गार्जियन’ अख़बार और अलजज़ीरा द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों के जखीरे (‘फिलिस्तीन पेपर्स’) ने महमूद अब्बास, वर्तमान पी.एल.ओ. नेतृत्व और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के दलाल चरित्र को नंगा करके उनके भविष्य को सीलबन्द कर दिया है। फिलहाली तौर पर, पश्चिमी तट पर भी हमास का प्रभाव बढ़ना तय है। दूरगामी तौर पर, फिलिस्तिीनियों के भीतर से नयी सेक्युलर, रैडिकल और वाम शक्तियों के उभरने की ज़मीन नये सिरे से तैयार हो रही है। जियनवादी शासकों ने अपनी आक्रामक और दमनात्मक कार्रवाइयों को कुछ विराम दे दिया है और स्वयं इज़रायली जनता के भीतर से भी उनकी नीतियों के विरोध में तीख़े स्वर उठने लगे हैं।

इन तात्कालिक उपलब्धियों के अतिरिक्त, वर्तमान जन-विद्रोहों की आम उपलब्धि यह है कि आने वाले दिनों में किसी निरंकुश बुर्जुआ सत्ता द्वारा भी जनता के जनवादी अधिकारों का अपहरण इतना आसान नहीं होगा।

वर्तमान जनविद्रोहों की लहर यदि पीछे धकेल दी जाती है तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए अरब जगत में अस्थिरता-अराजकता-गृहयुद्ध जैसा माहौल बन जाये। इस्लामी कट्टरपन्थी ताक़तों का प्रभाव-विस्तार भी हो सकता है। तेल सम्पदा पर इज़ारेदारी के लिए साम्राज्यवादी होड़ (जो आज सतह के नीचे है) कुछ नये समीकरणों को जन्म दे सकती है। फिलिस्तीन के अतिरिक्त लेबनान और सीरिया को भी कुटिल इज़रायली षड्यन्त्रों का शिकार होना पड़ सकता है। बचे हुए साम्राज्यवादी पिट्ठू और अधिक दमनकारी रुख़ अपना सकते हैं। लेकिन ये सभी नतीजे और प्रभाव अल्पकालिक ही होंगे। अरब जगत अब वैसा नहीं रह जायेगा, जैसा वह था। यदि सन्नाटा या उलटाव के दौर आयेंगे भी, तो लम्बे नहीं होंगे। अपेक्षाकृत अधिक छोटे अन्तरालों पर जनज्वार उमड़ते रहेंगे। उनकी आवर्तिता बढ़ती जायेगी और उग्रता भी। वर्तमान जन-विद्रोहों में मज़दूर वर्ग की सक्रियता उल्लेखनीय रही है। आगे, उभार के हर नये चक्र में, मज़दूर वर्ग, वर्ग संघर्ष की पाठशाला से शिक्षा लेगा और अपनी ऐतिहासिक विरासत को याद करेगा। अरब धरती पर वामपन्थ का पुराना इतिहास रहा है।

लम्बे समय से अरब जगत साम्राज्यवादी विश्व के समस्त अन्तरविरोधों की एकल गाँठ बना रहा है। अब वहाँ पचास और साठ के दशक के बाद, पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर जन उभारों का सैलाब उमड़ रहा है। वैज्ञानिक इतिहास-दृष्टि बताती है कि इनसे बहुत जल्दी सकारात्मक नतीजे की उम्मीद करना अतिआशावाद होगा। लेकिन दूरगामी तौर पर, इनसे निश्चित ही सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। यहाँ से अरब जनमुक्ति संघर्ष का नया चक्र शुरू हो रहा है। यह एक नयी शुरुआत है। अरब धरती पर जारी संघर्षों का यह सिलसिला पूरी दुनिया में जारी साम्राज्यवाद-पूँजीवाद विरोधी जनसंघर्षों को प्रभावित करेगा। साम्राज्यवादी विश्व के सभी अन्तरविरोधों की एकल गाँठ जिस भू-भाग में स्थित है, वहाँ होने वाली तूफ़ानी हलचलों से दुनिया के अन्य हिस्से प्रभावित हुए बिना भला कैसे रह सकते हैं?

मज़दूर बिगुल, मार्च 2011