पूँजीवादी चुनाव और पूँजीवादी संसदीय प्रणाली के सारे छल-छद्म उजागर हो चुके हैं!

जरूरी है कि जनता के सामने क्रान्तिकारी विकल्प का खाका पेश किया जाये

क्रान्तिकारियों के सामने हम कुछ ठोस कार्यभार प्रस्तुत कर रहे हैं!

मेहनतकश अवाम के सामने हम कुछ व्यावहारिक नारे प्रस्तुत कर रहे हैं!

सम्पादक मण्डल

अभी दो वर्षों पहले आजादी की स्वर्णजयन्ती मनाई गई थी। अगले वर्ष, नयी शताब्दी की शुरुआत के साथ ही भारत को संवैधानिक तौर पर “सम्प्रभु जनतांत्रिक गणराज्य” बने हुए भी पचास वर्ष बीत जायेंगे। एक बार फिर नक्कारे बजाये जायेंगे (और गाल भी!) और यह बताया जायेगा कि “दुनिया का सबसे बड़ा जनतत्र” आज भी जीवित है और सेहतमन्द भी है।

इस सदी के आखिरी चुनावों की प्रक्रिया जारी है। पूँजीवादी राजनीति का यह बेहद खर्चीजा पांच साला जलसा अब सालाना बन चुका है। और अरबों का यह खर्च आम जनता को अपनी रोटी की कीमत पर जुटाना है। जुटाना ही होगा! “दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र” की जनता जो है!

बिगुल का यह देरी से निकलने वाला अंक पाठकों के हाथों में पहुँचने तक मतदान का आखिरी दौर समाप्त हो चुका रहेगा और नतीजों की प्रतीक्षा रहेगी। वैसे यह प्रतीक्षा पूँजीपतियों, व्यापरियों सत्ता के दलालों और सटोरियों को ही अधिक है। आम जनता यह अच्छी तरह से समझती है कि चाहे जो भी दल या गठबँधन सत्ता में आये हालात में कोई बुनियादी तबदीली नहीं आनी है। अन्धराष्ट्रवादी नारे, स्थिरता का भरोसा, नेहरू-गाँधी वंश परम्परा की दुहाई या स्वदेशी-विदेशी का मसला – ये सभी मध्य वर्ग के उन हिस्सों को ही आकृष्ट कर रहे हैं जिनके लिए महँगाई या बेरोजगारी अभी अस्तित्व का सवाल नहीं बनी है। शहरी सर्वहारा वर्ग संसदीय राजनीति से, यहाँ तक कि संसदीय वामपंथियों से भी विमुख है। वह या तो किसी दबाव, लिहाज या फ़ौरी प्रलोभन में वोट दे आता है, या फिर जाता ही नहीं। गाँव के गरीबों को भी यही स्थिति है। वे गाँव की गुटबन्दियों और जातिगत धड़ेबन्दियों के दबावों के चलते इसया उस पार्टी को वोट दे आते हैं। इस स्थिति के बावजूद, और बड़े पैमाने पर फ़र्जी मतदान के बावजूद, विगत कुछ चुनावों में बमुश्किल तमाम औसतन 50 प्रतिशत ही मतदान हो रहा है। तमाम उमीदवारों में मतों के बंटवारे के बाद, कुछ डाले गये मतों में से 30-35 प्रतिशत मत पाने वाला उम्मीदवार ही प्रायः विजयी हो जाता है। जाहिर है कि पूँजीवादी जनवाद के इस चुनावी खेल में, विजयी उम्मीदवार, गणित के सीधे हिसाब से भी जनता की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

बिगुल का यह देरी से निकलने वाला अंक पाठकों के हाथों में पहुँचने तक मतदान का आखिरी दौर समाप्त हो चुका रहेगा और नतीजों की प्रतीक्षा रहेगी। वैसे यह प्रतीक्षा पूँजीपतियों, व्यापरियों सत्ता के दलालों और सटोरियों को ही अधिक है। आम जनता यह अच्छी तरह से समझती है कि चाहे जो भी दल या गठबँधन सत्ता में आये हालात में कोई बुनियादी तबदीली नहीं आनी है। अन्धराष्ट्रवादी नारे, स्थिरता का भरोसा, नेहरू-गाँधी वंश परम्परा की दुहाई या स्वदेशी-विदेशी का मसला – ये सभी मध्य वर्ग के उन हिस्सों को ही आकृष्ट कर रहे हैं जिनके लिए महँगाई या बेरोजगारी अभी अस्तित्व का सवाल नहीं बनी है। शहरी सर्वहारा वर्ग संसदीय राजनीति से, यहाँ तक कि संसदीय वामपंथियों से भी विमुख है। वह या तो किसी दबाव, लिहाज या फ़ौरी प्रलोभन में वोट दे आता है, या फिर जाता ही नहीं। गाँव के गरीबों को भी यही स्थिति है। वे गाँव की गुटबन्दियों और जातिगत धड़ेबन्दियों के दबावों के चलते इसया उस पार्टी को वोट दे आते हैं। इस स्थिति के बावजूद, और बड़े पैमाने पर फ़र्जी मतदान के बावजूद, विगत कुछ चुनावों में बमुश्किल तमाम औसतन 50 प्रतिशत ही मतदान हो रहा है। तमाम उमीदवारों में मतों के बंटवारे के बाद, कुछ डाले गये मतों में से 30-35 प्रतिशत मत पाने वाला उम्मीदवार ही प्रायः विजयी हो जाता है। जाहिर है कि पूँजीवादी जनवाद के इस चुनावी खेल में, विजयी उम्मीदवार, गणित के सीधे हिसाब से भी जनता की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

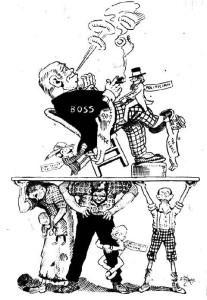

और सवाल मत-प्रतिशत के सीधे-सादे गणित का है भी नहीं। बुनियादी बात यह है कि किसी भी पूँजीवादी संसदीय चुनाव में बहुसंख्यक जनता को अपना विकल्प चुनने का अधिकार ही नहीं होता! उसे थैलीशाहों के प्यादों में से ही किसी एक पर ठप्पा मारना होता है। आधुनिक विश्व के इतिहास में, अपवादस्वरूप, यदि कहीं कोई क्रान्तिकारी या ‘रैडिकल’ शक्ति चुनाव के द्वारा सत्तासहीन हो भी गई तो या तो थैलीशाहों ने उसे सेना और साम्राज्यवादी मदद के बूते उखाड़ फ़ेंका, या फिर उस नयी सत्ता का ही चरित्र बदल गया और उसने स्वयं को पूँजीवादी जनवाद की चौहद्दियों के हिसाब से ढाल लिया।

लेनिन ने इस सदी की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि “वर्तमान काल में साम्राज्यवाद और बैकों के प्रभुत्व ने किसी भी जनवादी जनतंत्र में धन की सर्वशक्तिमत्ता की रक्षा करने तथा उसे जीवन में लागू करने के इन दोनों तरीकों को असाधारण कला में “विकसित कर दिया है” (राज्य और क्रान्ति)। उन्होंने दो टूक शब्दों में यह भी कहा था: “केवल संसदीय संविधानिक राजतंत्रों में ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक जनवादी जनतंत्रों में भी बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था का सच्चा सार कुछ वर्षों पर एक बार यह फ़ैसला करना ही है कि शासक वर्ग का कौन सा सदस्य संसद में जनता का दमन और उत्पीड़न करेगा” (स्रोत: वही)

सर्वहारा वर्ग के शिक्षकों ने बार-बार यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजीवादी जनतंत्र में संसद की भूमिका हर हमेशा “दिखाने के दाँतों” की ही होती है। “राज्य के असली काम की तामील पर्दे की ओट में की जाती है और उसे महकमे, दफ्तर और फ़ौजी सदर मुकाम करते हैं। संसद को “आम जनता” को बेवकफ़ू बनाने के विशेष उद्देश्य से बकवास करने के लिए छोड़ दिया जाता है” (लेनिन: राज्य और क्रान्ति)।

भारतीय संसदीय व्यवस्था इतने अधिक नंगे और भद्दे ढंग से लेनिन की बातों को सही साबित करती है कि व्याख्या-विश्लेषण की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती।

चुनावों से सिर्फ़ सरकारें बदलती हैं। घिस चुके और बदनाम हो चुके मुखौटे की जगह नया मुखौटा सामने आता है। देशी-विदेशी थैलीशाहों के हाथ जिस दल या गठबँधन की पीठ पर हों, वह सदन में बहुमत पाकर सरकार बनाता है और इसी बहुमत के बूते वह संसद से शासक वर्गों के हित में तरह-तरह के कानूनों और फ़ैसलों पर मंजूरी लेता है। इस प्रक्रिया में विपक्ष विरोध और बहिर्गमन आदि का नाटक करता है। संसद की भूमिका मात्र इतनी ही होती है। वह सिर्फ़ बहसबाजी का अड्डा है। शासक वर्ग के हित में जो कार्यपालिका राजकाज चलाती है, सरकार तो वास्तव में उसका एक गौण हिस्सा है। असली काम तो नौकरशाही का वह विराट ढाँचा करता है, जो दिल्ली से लेकर ब्लाक स्तर तक फ़ैला हुआ है। सरकारें आती जाती रहती हैं, नौकरशाही अपनी जगह बरकरार रहती है। इसके अलावा जनता के असंतोष को दबाने और डण्डे का भय बनाये रखने के लिए पुलिस तंत्र है, अर्द्ध सैनिक बल हैं और विद्रोहों से निपटने के लिए फ़ौज है। यह राज्य सत्ता का प्रधान अंग है, जिसके बूते व्यापक मेहनतकश समुदाय पर पूँजीवादी तानाशाही को कायम रख जाता है।

आम जनता के सजग, जागरूक हिस्से आज अपने अनुभव से ही इन चीजों को समझने लगे हैं, लेकिन उन्हें राज्यसत्ता के पूरे चरित्र को और पूँजीवादी जनवाद के भी फ़रेबों-तिकड़मों को पूरी तरह समझना होगा तभी इसके सही क्रान्तिकारी विकल्प का निर्माण सम्भव हो सकेगा।

भारतीय पूँजीवादी जनवाद की जन्मपत्री पर एक नजर

भारत के पूँजीपति वर्ग की राजसत्ता और भारतीय पूँजीवादी जनवाद के चरित्र को ढंग से समझने के लिए कुछ और बातों पर विचार जरूरी है। भारत की पूँजीपति वर्ग औपनिवेशिक सामाजिक ढाँचे के गर्भ से पैदा हुआ और विश्व पूँजीवाद के साम्राज्यादी दौर में सयाना हुआ। पहले यह औपनिवेशिक महाप्रभुओं का अनुचर रहा। फिर इसने रियायतें माँगनी शुरू कीं। अंग्रेज जब पहले विश्वयुद्ध में उलझे तो उसका लाभ उठाकर इसने अपनी कुछ आर्थिक ताकत बढ़ा ली। इस समय तक भारतीय मज़दूरों-किसानों के संघर्ष भी तेजी से विकसित होने लगे थे। इसका लाभ उठाकर पूँजीपतियों के धूर्त राजनीतिक प्रतिनिधियों ने स्वयं को पूरी जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने तथा ब्रिटिश सत्ता पर दबाव बनाने की शुरुआत की। पर वे शुरू से ही इस बात की पूरी सावधानी बरतते थे कि कहीं जनता की सक्रियता क्रान्तिकारी दायरे में न पहुंच जाये और नेतृत्व उनके हाथों से निकल न जाये।

पूरी दुनिया के बाजार के बँटवारे के लिए साम्राज्यवादी जब दूसरे विश्वयुद्ध में उलझे, तो फिर इस स्थिति का लाभ भारतीय पूँजीपतियों ने उठाया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कमजोर हुई। नये चौधरी के रूप में अमेरिका उभरा। दुनियाभर में जारी मुक्ति-संघर्षों और क्रान्तियों के चलते साम्राज्यादी यह समझ चुके थे कि सीधे गुलाम बनाकर – उपनिवेश कायम करके लूटना अब मुमकिन नहीं। नयी रणनीति बनाना जरूरी था। यह पहले अमेरिका ने ली और वह साम्राज्यवादी डकैतों के गिरोह का नया सरदार बनकर उभरा।

1945-46 तक अंग्रेज यह समझ चुके थे कि भारतीय पूँजीपतियों की पार्टी कांग्रेस को सत्ता सौंपना उनके सामने एकमात्र सुरक्षित विकल्प है, अन्यथा व्यापक जनक्रान्ति का तुफ़ान दहलीज पर खड़ा था। नौसेना विद्रोह, व्यापक मज़दूर उभार, तेलंगाना-तेभागा-पुनप्रा-वायलार के किसान संघर्ष-भावी जनक्रान्ति की आहटें मात्र थे। तत्कालीन सर्वहारा वर्गीय नेतृत्व की कमजोरियेां और दुविधा के चलते भारतीय जनक्रान्ति की सम्भावनाएं धूल में मिल गई। अंग्रेज साम्राज्यवादियों की और भारतीय पूँजीपति वर्ग की धूर्तता और शातिर चालों को कामयाबी मिली। जनता के वीरतापूर्ण संघर्षों और बलिदानों के चलते प्रत्यक्ष औपनिवेशिक गुलामी का तो खात्मा हुआ, लेकिन साम्राज्यवादी लूट जारी रही। अंग्रेज साम्राज्यवादी इस बात को भली भाँति जानते थे कि भारतीय पूँजीपति जब सत्ता में आने के बाद पूँजीवादी विकास का रास्ता चुनेंगे तो विश्वव्यापी इजारेदारियों के प्रभुत्व की इस सदी में वे साम्राज्यवादी तंत्र से स्वतंत्र कदापि नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने की कोशिश करने पर विश्व बाजार में उनका प्रवेश वर्जित हो जायेगा। पूँजी और तकनोलाजी के लिए भारत के नये शासकों को साम्राज्यवादियों के आगे झुकना ही था।

भारतीय पूँजीवाद की यह ऐतिहासिक नियति थी कि उसे राज्यसत्ता हासिल करने के बाद साम्राज्यवादियों की मदद से ही इस देश की जनता को लूटना था। भारतीय पूँजीपति वर्ग ने साम्राज्यवादी लुटेरों के आपसी झगड़ों-टकरावों का तथा समाजवादी देशों के खेमे की मौजूदगी का लाभ उठाकर तथा तीसरी दुनिया के नवस्वाधीन देशों के पूँजीवादी शासकों का गुट बनाकर, अपने देश की जनता की लूट में अपना हिस्सा बड़ा करने की तथा साम्राज्यवादियों से आजादी लेने की हर संभव कोशिश की, पर इन कोशिशों की एक स्पष्ट सीमा थी।

जो पूँजीपति वर्ग पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के रास्ते नहीं बल्कि समझौते के रास्ते सत्ता में आया था, जो उपनिवेशवाद के गर्भ से जन्मा था और जिसने साम्राज्यवादी शक्तियों के आपसी अन्तरविरोधी का लाभ उठाकर तथा जन संघर्षों के साथ गद्दारी करके सत्ता हासिल की थी, जाहिर तौर पर वह जनता से हमेशा ही डरा रहता। ऐसे पूँजीपति वर्ग की सत्ता “कम से कम पूँजीवादी जनवादी” ही हो सकती थी। दूसरी बात यह कि, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद तो दुनिया के उन विकसित पूँजीवादी देशों में भी पूँजीवादी जनवाद की चौहद्दी लगातार सिकुड़ती चली गई थी, जो कभी “ज्यादा से ज्यादा जनवादी” थे। इतिहास के ऐसे दौर में, भारतीय पूँजीवादी जनवाद को आम जनता के लिए अतिसीमित जनवादी तो होना ही था।

तब भला इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि 1947 के बाद भारत के नये शासकों ने उस अफ़सरशाही और सैन्य तंत्र को, महज कुछ लेबल और मुलम्मा बदलकर, ज्यों का त्यों कायम रखा जो उन्हें अंग्रेजों से विरासत के तौर पर मिला था। कानून व्यवस्था भी वही बनी रही। वही आई.पी.सी. वही सी.आर.पी.सी.। सिर पर जनवाद के मुकुट के तौर पर जो संविधान धरा गया, वह काफ़ी हद तक 1935 के ‘गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट’ का ही एक संशोधित-परिष्कृत रूप था। साम्राज्यवादी दबाव-प्रभाव-लूट पर पर्दा डालते हुए यह संविधान भारत को पर्दा डालते हुए यह संविधान भारत को “सम्प्रभु जनवादी गणराज्य” घोषित करता था। यह जनता को जो अतिसीमित जनवादी अधिकार देता था, उन्हें हड़प लेने के प्राविधान भी संविधान के भीतर ही मौजूद थे। इससे भी बड़ी बात यह कि औपनिवेशिक न्यायव्यवस्था और पुलिसतंत्र के चलते व्यापक मज़दूर किसान जनता के लिए अतिसीमित संवैधानिक अधिकारों का भी कोई खास मतलब नहीं था।

एक ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया ही जनवाद-विरोधी थी। संविधान बनाने वाली संविधान सभा का चुनाव सार्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अंग्रेजी शासन के दौरान जिस लेजिस्लेटिव कौंसिल का चुनाव महज 15 फ़ीसदी कुलीन आबादी के द्वारा किया गया था, उसे ही संविधान सभा का दर्जा दे दिया गया। 15 फ़ीसदी आबादी के उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये संविधान को पूरे देश की जनता पर दिया गया। संविधान निर्माण की यह प्रक्रिया खुद ही भारतीय पूँजीवाद जनवाद की न्यूनातिन्यूनता को साबित कर देती है।

इस संविधान के तहत जो चुनाव होते हैं, वे वस्तुतः जन प्रतिनिधियों के चुनाव होते ही नहीं। चुनाव सिर्फ़ इस बात का होता है कि आने वाले पाँच वर्षों तक सरकार के रूप में “शासक वर्गों की मैनेजिंग कमेटी” का काम किस पार्टी या गठबँधन के लोग सम्भालेंगे। अब जब पूँजीवादी व्यवस्था का संकट बहुत बढ़ गया है और अर्थतंत्र के साथ ही शासन चलाने के ढंग-ढर्रे में भी बुनियादी बदलाव आ रहे हैं तो “शासक वर्गों की मैनेजिंग कमेटी” लगभग हर साल बदल जा रही है!

कितना खर्चीला चुनाव और कितना महँगा “जनवाद“!

शुरुआत इस सीधी-सादी सच्चाई से करें कि भारतीय जनतंत्र हर आम नागरिक को चुनने के साथ ही चुने जाने का हक वास्तव में देता ही नहीं। चुनाव में प्रचार के खर्चीले कारोबार को तो छोड़ ही दें, एक आम मज़दूर, मंझोले स्तर तक का किसान या नौकरीपेशा मध्यवर्गीय आदमी जमानत की राशि तक नहीं जमा कर सकता। कोई सिरफि़रा खाता-पीता आदमी यदि जमानत की राशि और प्रचार के मद में लाख-दो लाख रुपये जुटा भी लेता है तो जमानत जब्त करवाने के लिए ही! चुनावी खेल के मुख्य खिलाड़ी वही हो सकते हैं, जो किसी बड़ी बुर्जुआ पार्टी के उम्मीदवार हों या फिर उसके द्वारा समर्थित हों। तमाम कागजी कानूनी सीमाओं के बावजूद बड़ी पार्टियाँ अपने एक-एक उम्मीदवार को दस-बीस लाख से लेकर पचास-साठ लाख तक चुनाव खर्च के मद में देती हैं। आज शराब माफि़या, जंगल माफि़या, खदान माफि़या, ठेकेदार और डकैत विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और अपनी निजी हैसियत के बूते एक-एक करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे हैं। जाहिरा तौर पर संसद-विधानसभाओं में पहुंचकर इससे कई गुना अधिक रकम वे कमा लेते हैं। सबसे ताकतवर दलाल और कमीशनखोर आज संसद और विधान सभाओं में बैठे हुए हैं। देश में आज काले धन की समान्तर अर्थव्यवस्था सफ़ेद धन की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो चुकी है। राजनीति अपने आप में इस समान्तर अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। पूँजीवादी सामाजिक आचरण के मानदण्डों से भी राजनीति आज धंधा मानी जाने लगी है और इसी काले धंधे में लिप्त लोग देश की करोड़ों जनता के भाग्य और भविष्य को तय करने वाली नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ तो वास्तव में “शासक वर्गों की मैनेजिंग कमेटी” के रूप में सरकार और नौकरशाही बनाती हैं और लागू भी वही करती हैं। संसद में बैठे लोग बहसबाजी करने और ठप्पा मारने का काम करते हैं। अलग-अलग पार्टियाँ शासक वर्गों के अलग-अलग हिस्सों और धड़ों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही इन पार्टियों के अलग-अलग एम.पी.-एम.एल.ए. इस या उस औद्योगिक या व्यापारी घरानों के हित साधने का भी काम करते हैं और उसकी फ़ीस के तौर पर तगड़ी रकम वसूलते हैं। यह कमाई उनके सरकारी वेतन-भत्तों से अलग होती है। मंत्री, एम.पी., एम.एल.ए. के वेतन भत्तों-सुविधाओं की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले चुनावी खर्चों की चर्चा।

1998 के लोकसभा चुनावों में सरकारी खर्च के आंकड़े आठ अरब रुपये के आसपास थे। इस बार लगभग 12 अरब रुपये के सरकारी खर्च का अनुमान है। यह पुरा खर्च जनता ही पेट काटकर और तरह-तरह से, (मुख्यतः परोक्ष करों के भुगतान के जरिए) चुकाती है। बाजार में हर चीज की कीमत कुछ और बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर कुछ और टैक्स की रकम जुड़ जाती है। चुनावों का गैर सरकारी खर्च सरकारी खर्च से भी काफ़ी अधिक होता है। सभी पूँजीपति घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चुनावी पार्टियों को उनकी औकात के हिसाब से, और अपने हितपूर्ति के हिसाब से, करोड़ों रुपये सफ़ेद धन के रूप में देती हैं जिसे वे अपनी बैलेन्स शीट में दिखाते हैं। इससे कई गुनी अधिक रकम काले धन के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त सभी पार्टियों के उम्मीदवार छोटे-बड़े व्यापारियों, ठेकेदारों, सटोरियों, कमीशन खोरों, घूसखोर अधिकारियों तथा तरह-तरह के काले धन्धों वालों से भारी रकम वसूलते हैं और फिर ये सभी लुटेरे इसकी भरपाई जनता से ही किसी न किसी रूप में करते हैं।

1998 के लोकसभा चुनावों में सरकारी खर्च के आंकड़े आठ अरब रुपये के आसपास थे। इस बार लगभग 12 अरब रुपये के सरकारी खर्च का अनुमान है। यह पुरा खर्च जनता ही पेट काटकर और तरह-तरह से, (मुख्यतः परोक्ष करों के भुगतान के जरिए) चुकाती है। बाजार में हर चीज की कीमत कुछ और बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर कुछ और टैक्स की रकम जुड़ जाती है। चुनावों का गैर सरकारी खर्च सरकारी खर्च से भी काफ़ी अधिक होता है। सभी पूँजीपति घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चुनावी पार्टियों को उनकी औकात के हिसाब से, और अपने हितपूर्ति के हिसाब से, करोड़ों रुपये सफ़ेद धन के रूप में देती हैं जिसे वे अपनी बैलेन्स शीट में दिखाते हैं। इससे कई गुनी अधिक रकम काले धन के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त सभी पार्टियों के उम्मीदवार छोटे-बड़े व्यापारियों, ठेकेदारों, सटोरियों, कमीशन खोरों, घूसखोर अधिकारियों तथा तरह-तरह के काले धन्धों वालों से भारी रकम वसूलते हैं और फिर ये सभी लुटेरे इसकी भरपाई जनता से ही किसी न किसी रूप में करते हैं।

आंकड़ों के अनुसार 1998 के लोकसभा चुनावों के देश के बड़े पूँजीपति घरानों ने चुनावी पार्टियों को दो अरब रुपये (घोषित रूप से सफ़ेद धन के तौर पर) दिये थे। इस बार, जल्दी चुनाव के चलते इन घरानों ने एक अरब रुपये ही दिये है। पर चुनावी खर्च में कोई कमी नहीं है। कारण कि इस बार के चुनावों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ काफ़ी रकम खर्च कर रही हैं। 1990 से ही चुनावी प्रक्रिया में विधानसभाओं के स्तर तक विदेशी पूँजी की भूमिका बढ़ गई है। उदारीकरण के दौर में लाजिमी तौर पर यह होना ही था। 1998 के चुनावों के पहले पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने यह स्वीकार किया था कि “इस बार के चुनाव में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला धन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।” 1999 के लोकसभा चुनावों में यह भूमिका 1998 से भी अधिक है। दूसरे इस बार के चुनावों में काले धन की भूमिका भी पहले हमेशा से बहुत अधिक है।

इस सन्दर्भ में लगे हाथों संसदीय वामपंथियों की भी चर्चा जरूरी है। संसदीय वामपंथियों को अभी हाल तक बड़े पूँजीपति घरानों से धन नहीं मिलता था। व्यापक गरीब और मेहनतकश आबादी फिर भी इन्हें “औरों से बेहतर” और “अपना” मानती थी, अतः वह अपनी कमाई के एक हिस्से से और श्रम से चुनावों में इनकी मदद करती थी। साथ ही बिना क्रान्ति की तकलीफ़ उठाये समाज की बेहतरी चाहने वाले सुधारवादी मध्यवर्गीय भलेमानस इनकी मदद करते थे। भाकपा को 1980 के दशक तक सोवियत सामाजिक साम्राज्यवादी अपने हितों की पूर्ति के लिए रकम दते थे। माकपा मुख्यतः अपनी कतारों और मध्यवर्गीय लोगों तथा कुलीन मज़दूर आधार पर निर्भर रहती थी। आगे चलकर विभिन्न राज्यों में सरकारें चलाते हुए इन्होंने चुनावी खर्च जुटाने में राजकीय मशीनरी का भी तरह-तरह से इस्तेमाल किया। इस दशक की शुरुआत तक, भारतीय पूँजीपति वर्ग ने इन पार्टियों की उपयोगिता अच्छी तरह से समझ ली। पश्चिम बंगाल और केरल में सरकारें चलाते हुए, मुँह से वामपंथी नारे देते हुए उदारीकरण-निजीकरण की उन्हीं नीतियों को लागू करते हुए, केन्द्र में तीसरी ताकत का खेल खेलकर देवेगौड़ा और गुजराल सरकार के पाये बनकर तथा अब साम्प्रदायिक फ़ासीवाद का विरोध करने के लिए कांग्रेस का दामन थामकर संसदीय वामपंथी पार्टियों ने शासक वर्गों के सामने अपनी विश्वसनीयता और उपयोगिता पूरी तरह से सिद्ध कर दी है। बंगाल में ज्योति बसु की आर्थिक नीतियों से देशी-विदेशी थैलीशाह एकदम खुश हैं। वे इस बात से भी खुश हैं कि मज़दूर आंदोलनों की धार कुन्द करके ये नकली वामपंथी “नवउदारवादी” आर्थिक नीतियों पर अमल का रास्ता बड़ी सफ़ाई से साफ़ कर रहे हैं। इसलिए अब इन संसदीय वामपंथियों को भी थैलीशाहों से कुछ दान-दक्षिणा चुनावी फ़ण्ड में मिलने लगी है।

यह तो हुई चुनावी खर्चों की बात। अब मुख्तसर सी चर्चा इस बात की भी कर ली जाये कि इन चुनावों से बहाल जनवादी व्यवस्था जनता के लिए कितनी महँगी साबित होती है।

गाँधी ने 2 मार्च 1930 को तत्कालीन अंग्रेज वायसराय को लिखे गये अपने लम्बे पत्र में ब्रिटिश शासन को सबसे महँगी व्यवस्था बताते हुए उसे जनविरोधी और अन्यायी करार दिया था। उन्होंने लिखा था: “जिस अन्याय का उल्लेख किया गया है, वह उस विदेशी शासन को चलने के लिए किया जाता है, जो स्पष्टतः संसार का सबसे महँगा शासन है। अपने वेतन को ही लीजिए। यह प्रतिमाह 21,000 रुपये से अधिक पड़ता है, भत्ते आदि अलग से। आपको 700 रुपये प्रतिदिन से अधिक मिलता है, जबकि भारत में प्रतिव्यक्ति दैनिक औसत आमदनी दो आने है। इस प्रकार आप भारत की औसत आमदनी से 5 हजार गुने से भी अधिक ले रहे हैं। वायसराय के बारे में जो सच है, वह सारे आम शासन के बारे में है।“

गाँधी द्वारा उठाये गये इस सवाल की कसौटी पर जब हम आज के भारत की संसदीय शासन प्रणाली को कसते हैं तो पाते हैं कि औपनिवेशिक शासन से भी कई गुनी अधिक महंगी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में दिये गये तथ्यों और आंकड़ों की जुबानी सच्चाई को जानने की थोड़ी कोशिश की जाये। औसत भारतीय आदमी की दैनिक आय लगभग 29 रुपये 50 पैसे है। दूसरी ओर देश के राष्ट्रपति पर रोज 4 लाख 14 हजार रुपये खर्च होते हैं, जो औसत भारतीय की दैनिक आय से 14033 गुना अधिक है। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रतिदिन लगभग 2 लाख 38 हजार रुपये खर्च होते हैं जो प्रति व्यक्ति दैनिक औसत आय से 7794 गुना अधिक है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पर दैनिक खर्च लगभग 15 लाख रुपये है।

गाँधी द्वारा उठाये गये इस सवाल की कसौटी पर जब हम आज के भारत की संसदीय शासन प्रणाली को कसते हैं तो पाते हैं कि औपनिवेशिक शासन से भी कई गुनी अधिक महंगी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में दिये गये तथ्यों और आंकड़ों की जुबानी सच्चाई को जानने की थोड़ी कोशिश की जाये। औसत भारतीय आदमी की दैनिक आय लगभग 29 रुपये 50 पैसे है। दूसरी ओर देश के राष्ट्रपति पर रोज 4 लाख 14 हजार रुपये खर्च होते हैं, जो औसत भारतीय की दैनिक आय से 14033 गुना अधिक है। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रतिदिन लगभग 2 लाख 38 हजार रुपये खर्च होते हैं जो प्रति व्यक्ति दैनिक औसत आय से 7794 गुना अधिक है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पर दैनिक खर्च लगभग 15 लाख रुपये है।

और आगे बढ़ें। संसद की एक घण्टे की कार्यवाही चलने पर लगभग 16 लाख रुपये खर्च होते हैं। राज्य विधानसभाओं का खर्च भी इससे कम नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं की कार्यवाही चलने पर क्रमशः 14 लाख, 11 लाख, साढ़े 12 लाख और 13 लाख रुपये प्रति घण्टे खर्च होते हैं। बारहवीं लोक सभा की कार्यवाही एक बार जब 13 दिनों तक हंगामें और शोर-शराबे के कारण अस्त-व्यस्त रही तो इससे 15 करोड़ रुपये बर्बाद हो गये। क्या यह एक अहम सवाल नहीं है कि बहसबाजी के इन अड्डों पर, इन भटियारखानों पर, इन चण्डूखानों पर हर वर्ष जनता की गाढ़ी कमाई के अरबों-खरबों क्यों खर्च हों?

एक संसद सदस्य को लगभग चार हजार रुपये मासिक तनख्वाह मिलती है और फिर ढाई हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है। पर उसकी वास्तविक आय इससे कई गुनी अधिक बैठती हैं सदन की बैठत चलते समय या विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने पर संसद सदस्य को चार सौ रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। सदन की बैठक नहीं चलती है तो मतदाताओं से सम्पर्क के लिए उन्हें 8 हजार रुपये मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। कार्यालय चलाने के लिए उसे ढाई हजार रुपये मासिक तथा एक-दो सहायक रखने के लिए 6 हजार रुपये मासिक मिलते है। प्रत्येक संसद सदस्य को एक-एक कम्प्यूटर के अतिरिक्त फ़र्नीचर, बंगले, कार, एयर कण्डीशनर आदि की सुंविधाएं मिलती हैं। उन्हें दो फ़ोन (एक राजधानी में, एक निजी आवास पर) बिना किराये के मिलते हैं। संसद सदस्य के लिए प्रति वर्ष एक लाख स्थानीय कॉल या इसी कीमत के एस.टी.डी. कॉल मुफ्त होते हैं। संसद के अधिवेशन या संसदीय समितियों की बैठकों के लिए आने-जाने पर हवाई जहाज या रेल का किराया उन्हें नहीं देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी उन्हें सपरिवार यात्रा पर किराये में भारी छूट की सुविधा प्राप्त है। साथ ही प्रत्येक संसद सदस्य प्रति वर्ष 32 हवाई यात्राएं मुफ्त कर सकता है। यह तो हुई सरकारी सुविधाओं और कमाई की बात। शेष दूसरे रास्तों से इससे कई गुनी अधिक कमाई हर “जन सेवक” कर लेता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित कर जाता है।

चालू बजट के अनुसार विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर इस वर्ष 1 अरब 61 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। यह सिर्फ़ एस.पी.जी. और एन.एस.जी. सुरक्षा दस्तों का खर्च है। वाहन आदि के खर्च अलग से। मंत्रिपरिषद की सुरक्षा पर चालू बजट में इस वर्ष 50 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च की व्यवस्था है। मंत्रियों की सुरक्षा पर होने वाला यह खर्च सरकार चालने के कुल खर्च से डेढ़ गुना अधिक है। जनता के चुने हुए इन प्रतिनिधियों को आखिर खतरा किससे है? कहीं “अपनी” जनता से ही तो नहीं?

ध्यान रहे कि हम भारतीय जनतंत्र के जिन खर्चों की बात कर रहे हैं, वह चुने हुए “जन प्रतिनिधियों” पर होने वाला खर्च है। विराट नौकरशाही तंत्र पर, पुलिस विभाग और अर्द्धसैनिक बलों पर तथा फ़ौजी मशीनरी पर सालाना खरबों-खरब रुपयों का जो घोर अनुत्पादक खर्च होता है, वह इसे अलग है।

जो पूँजीवादी लुटेरों के वफादार कुत्ते हैं वे भौंकने, काट खाने और चौकीदारी करने की पूरी कीमत खुद नहीं देते, बल्कि जनतंत्र के नाम पर उसी जनता से वसूलते हैं, जिसकी हड्डियों से वे अपना मुनाफ़ा निचोड़ते हैं।

विकल्प के बारे में कुछ बातें: इतिहास के कुछ उदाहरण

इस बेहद खर्चीली चुनावी नौटंकी को, जनता की छाती पर भारी चट्टान की तरह लदी पूँजीवादी संसदीय प्रणाली को हम सिरे से खारिज करते है। क्या इससे कम भी कुछ हो सकता है? हमारा दावा है कि ऊपर बयान की गई नंगी सच्चाईयाँ जब ‘बिगुल’ जैसे अखबारों और कर्मठ क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के जरिए आम मेहनतकश जनता के दो प्रतिशत हिस्से तक भी पहुंच जायेंगी तो चन्द वर्षों के भीतर ही वे व्यापक आबादी तक पहुंच जायेंगी। और यदि लोगों को यह भी बताया जा सके कि इस पूँजीवादी “जन प्रतिनिधित्व” की धोखाधड़ी भरी प्रणाली का विकल्प है और वह सम्भव है, तो फिर वह दिन दूर नहीं रह जायेगा जब मेहनतकशों की करोड़ो भुजाएं एक साथ उठेंगी और इस व्यवस्था को उठाकर हिन्द महासागर में फ़ेंक देंगी।

अतः विकल्प पर भी चर्चा जरूरी है। हालाँकि यह चर्चा यहाँ संक्षेप में ही की जा सकती है।

पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था को सिरे से खारिज करने का मतलब प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं और चुनाव के सिद्धान्त को खारिज करना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में उसे बहाल करना है, जैसे कि लेनिन ने कहा था, “प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के बिना जनवाद की, सर्वहारा जनवाद की भी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन संसदीय व्यवस्था के बिना जनवाद की कल्पना हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए” (राज्य और क्रान्ति)।

महंगे और खर्चीले पूँजीवादी चुनावों के प्रहसन और संसदीय प्रणाली के फ़र्जी प्रतिनिधिमूलक चरित्र का विकल्प इतिहास में सर्वहारा क्रान्तियाँ प्रस्तुत कर चुकी हैं। इनमें से तीन महान ऐतिहासिक उदाहरणों की हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे।

कम्यून के लाल झण्डे तले पूँजीपतियों की फ़ौज के साथ आर-पार के मुक़ाबले में जुटे नेशनल गार्ड के सैनिक और पेरिस के जांबाज़ मज़दूर।

1871 में पेरिस में मज़दूरों ने विद्रोह करके पहली सर्वहारा सत्ता की स्थापना की जो पेरिस कम्यून नाम से इतिहास में प्रसि) हुआ। कम्यून के प्रतिनिधि एकदम आम मेहनतकश थे जिन्हें पेरिस के अलग-अलग मुहल्लों-वार्डो की आम जनता ने चुनकर भेजा था। जन प्रतिनिधियों का यह चुनाव बिना किसी आने-कौड़ी के खर्च के अलग-अलग आम सभाओं में सम्पन्न हुआ। कम्यून के प्रतिनिध न सिर्फ़ कानून बनाते थे, बल्कि उन्हें लागू भी करना उन्हीं का काम था। यानी वह गपबाजी का अड्डा नहीं, बल्कि एक “कार्यशील” संस्था थी। कम्यून के सदस्यों की तनख्वाह औसत कुशल मजदूर की तनख्वाइ के बराबर थी। कई कम्यून सदस्य कम्यून की बैठकों में भाग लेने के बाद मेहनत मजूरी का काम भी करते थे। कई पदों की जिम्मेदारी उठाने वाले कम्यून-सदस्य कम्यून की बैठकों में भाग लेने के बाद मेहनत मजूरी का काम भी करते थे। कई पदों की जिम्मेदारी उठाने वाले कम्यून-सदस्यों को वेतन सिर्फ़ एक पद का ही मिलता था। कम्यून सदस्यों का चुनाव करने वाले मतदाताओं को कभी भी उन्हें वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त था। मानव इतिहास में पहली बार पेरिस कम्यून ने यह संभव कर दिखाया कि “हुक्म चलाने” के तमाम तरीकों को खत्म किया जा सकता है और सारे काम को सर्वहारा वर्ग के (शासक वर्ग के रूप में) ऐसे संगठन तक सीमित किया जा सकता है जो “मज़दूरों, मैनेजरों और मुनीमों” को पूरे समाज की तरफ़ से मज़दूरी पर रखे। कम्यून ने पुरानी नौकरशाही मशीनरी को ध्वस्त करके नयी मशीनरी का निर्माण शुरू किया जिसमें ज्यादातर काम चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में था। वेतनभोगी प्रबन्धक व अन्य अधिकारियों को आम मज़दूरों जितना ही वेतन मिलता था और उन्हें विशेष सुविधाएं नहीं हासिल थीं। कम्यून के जनप्रतिनिधियों को न तो एस.पी.जी. की जरूरत थी और न ही विशेष भत्तों-सुविधाओं की। समाज के दुश्मनों से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पूरी जनता की जिम्मेदारी थी। पेरिस कम्यून के सैन्य दस्ते ‘नेशनल गार्डस’ का स्वरूप भी जनवादी था। आगे चलकर इस सेना में भी वेतन आदि की समानता का सिद्धान्त लागू होना था, पर इसी बीच यूरोपीय पूँजीवाद की सम्मिलित शक्ति के हाथों कम्यून पराजित हो गया और उसे कुचल दिया गया। अपने छोटे से जीवन काल में कम्यून ने सर्वहारा जनवाद की एक नायाब मिसाल पेश की जिसे अक्टूबर क्रान्ति के बाद सोवियतों के प्रयोग ने आगे बढ़ाया।

यूं तो रूस के गाँवों की पारपरिक पंचायत व्यवस्था के रूप में सोवियतें शताब्दियों पहले से मौजूद थीं लेकिन 1905 की रूसी क्रान्ति के दौरान एक अनूठे जन संगठन के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ। क्रान्ति के दौरान तमाम कारखानों में मज़दूरों की प्रतिनिधि सभाओं के रूप में, छोटे-छोटे शहरों में आम जनता की प्रतिनिधि सभाओं के रूप में और यहाँ तक कि सेना और नौसेना के सैनिकों की प्रतिनिधि सभाओं के रूप में सोवियतों का गठन हुआ था। इस क्रान्ति के दौरान, कुछ समय के लिए कई शहरों में इन सोवियतों ने अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का काम सम्हाल लिया था और ये शहर जारशाही से मुक्त छोटे-छोटे “स्थानीय जनतंत्र” जैसे बन गये थे। दिसम्बर 1905 के भयानक कत्लेआम के बाद इन सोवियतों को जारशाही ने कुचल डाला, पर इस अल्पजीवी प्रयोग ने मेहनतकश जनता के सस्ते सर्वसुलभ जनतंत्र का एक माडल तो पेश कर ही दिया था।

फ़रवरी, 1917 में जारशाही का तख्ता पलटने के बाद, अस्थायी सरकार के नग्न प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ शासन के खिलाफ़, सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति जब फिर आगे बढ़ने के लिए कमर कस रही थी तो मार्च के महीने में एक बार फिर मजदूरों किसानों और सैनिकों की सोवियतें नये सिरे से, उठ खड़ी हुई। जून 1917 में इन सोवियतों का पहला अखिल रूसी सम्मेलन हुआ, जिसमें बोल्शेविक पार्टी के अत्यन्त अल्पमत में होने के बावजूद लेनिन ने “सारी सत्ता सोवियतों को” का नारा दिया। सोवियतों के रूप में, बुर्जुआ संसदीय प्रणाली की जगह लेनिन पेरिस कम्यून के ही नक्शेकदम पर जन प्रतिनिधित्व की एक नयी व्यवस्था कायम करने के पक्षधर थे, जो सस्ता व सर्वसुलभ हो, जिसमें नीचे से ऊपर तक निर्णय की ताकत आम मेहनतकशों के हाथों में हो, जिसमें जन प्रतिनिधि हर-हमेशा अपने निर्वाचकों के प्रति जवाबदेह हों और इस तरह जो सर्वहारा जनवाद का मॉडल हो। स्वयं लेनिन के शब्दों में “जन साधारण की बहुसंख्या की राजनीतिक चेतना तथा संकल्प के स्तर, उसके अपने अनुभव के स्तर के साथ कदम मिलाते हुए आगे के विकास को क्रमिक, शांतिपूर्ण, चिंतायुक्त बनाने का यही एकमात्र मार्ग था— इसका अर्थ— (था) देश के प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण की पूरी तरज मज़दूरों और किसानों के हाथों में सौंपना, जिनका प्रतिरोध करने का कोई साहस नहीं कर सकेगा और जो शीघ्र अनुभव से, अपने निजी अमल से जमीन, उपज और अनाज का सही ढंग से वितरण करना सीख जायेंगे।“

फ़रवरी, 1917 में जारशाही का तख्ता पलटने के बाद, अस्थायी सरकार के नग्न प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ शासन के खिलाफ़, सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति जब फिर आगे बढ़ने के लिए कमर कस रही थी तो मार्च के महीने में एक बार फिर मजदूरों किसानों और सैनिकों की सोवियतें नये सिरे से, उठ खड़ी हुई। जून 1917 में इन सोवियतों का पहला अखिल रूसी सम्मेलन हुआ, जिसमें बोल्शेविक पार्टी के अत्यन्त अल्पमत में होने के बावजूद लेनिन ने “सारी सत्ता सोवियतों को” का नारा दिया। सोवियतों के रूप में, बुर्जुआ संसदीय प्रणाली की जगह लेनिन पेरिस कम्यून के ही नक्शेकदम पर जन प्रतिनिधित्व की एक नयी व्यवस्था कायम करने के पक्षधर थे, जो सस्ता व सर्वसुलभ हो, जिसमें नीचे से ऊपर तक निर्णय की ताकत आम मेहनतकशों के हाथों में हो, जिसमें जन प्रतिनिधि हर-हमेशा अपने निर्वाचकों के प्रति जवाबदेह हों और इस तरह जो सर्वहारा जनवाद का मॉडल हो। स्वयं लेनिन के शब्दों में “जन साधारण की बहुसंख्या की राजनीतिक चेतना तथा संकल्प के स्तर, उसके अपने अनुभव के स्तर के साथ कदम मिलाते हुए आगे के विकास को क्रमिक, शांतिपूर्ण, चिंतायुक्त बनाने का यही एकमात्र मार्ग था— इसका अर्थ— (था) देश के प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण की पूरी तरज मज़दूरों और किसानों के हाथों में सौंपना, जिनका प्रतिरोध करने का कोई साहस नहीं कर सकेगा और जो शीघ्र अनुभव से, अपने निजी अमल से जमीन, उपज और अनाज का सही ढंग से वितरण करना सीख जायेंगे।“

1917 की अक्तूबर क्रान्ति के बाद बोल्शेविकों के नेतृत्व में सर्वहारा सत्ता कायम हुई तो “सारी सत्ता सोवियतों को” के नारे को तत्काल अमली जामा पहनाया गया। सोवियतों का स्वरूप गाँवों, शहरों, काउण्टियों और प्रान्तों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किसानों, मज़दूरों और सैनिकों की चुनी हुई विशाल प्रतिनिधि सभाओं का था। बुनियादी स्तरों पर निर्वाचक मण्डल बिना किसी खर्चे या तामझाम के अपने प्रतिनिधि चुनते थे और फिर वे प्रतिनिधि ऊपर के निकायों के लिए क्रमशः अपने प्रतिनिधि चुनते थे।

रूसी क्रान्ति के चश्मदीद गवाह अमेरिकी पत्रकार अल्बर्ट रीस विलियम्स ने अपनी पुस्तक ‘अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन’ में लिखा है, “सोवियतों जनता के दैनिक अनुभवों का अंग बन गई थीं। इनके द्वारा इन्होंने अपनी हार्दिक आकांक्षाएं पूरी की थीं इन सोवियतों को चुनने वाले लोग मेहनतकश और शोषित जनसाधारण थे। बुर्जुआ वर्ग को वर्जित किया गया था। चुनाव की सारी नौकरशाही औपचारिकताएं खत्म कर दी गई थीं। जनसाधारण खुद चुनाव की व्यवस्था और तिथि निर्धारित करते थे। उन्हें किसी भी चुने हुए व्यक्ति को कभी भी वापस बुलाने का पूरा अधिकार और पूरी आजादी थी।” लेनिन के शब्दों में “इन सोवियतों के हाथ में केवल कानून बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार ही नहीं थे, बल्कि सोवियतों के सभी सदस्यों के मार्फ़त कानूनों को प्रत्यक्ष रूप से लागू करने के अधिकार भी थे। ताकि धीरे-धीरे समूची आबादी विधायी प्रकार्य और राजकीय प्रशासन के संचालन में पदार्पण कर सके।“

आगे चलकर जब रूस में समाजवादी व्यवस्था का लगातार कम्युनिज्म की दिशा में अग्रवर्ती विकास रुक गया और फिर वहाँ पूँजीवाद की पुनर्स्थापना हो गई तो सोवियतें भी एक जड़ भ्रष्ट नौकरशाही तंत्र बन गई। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी सोवियत संघ ने अल्पकाल में प्रगति और समतामूलक समाज बनाने के जो अद्भूत कीर्तिमान स्थापित किये थे उसका एक बुनियादी कारण सोवियतों के माध्यम से कायम वह सर्वहारा जनवाद था जिसने जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक आम जनता की पहलकदमी और सर्जनात्मकता को निर्बध कर दिया था।

जनसाधारण के हाथों में राजनीतिक सत्ता सौंपने और सर्वथ नये किस्म की प्रतिनिधिमूलक विधायी एवं कार्यकारी संस्थाओं के निर्माण के मामले में चीनी क्रान्ति के बाद हुए प्रयोग और अधिक उन्नत स्तर के थे। नीचे से लेकर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों तक चुनाव की प्रक्रिया को तो 1949 की जनवादी क्रान्ति के बाद ही सस्ता और सुगम बना दिया गया था। पूँजी की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। 1958 में ‘महान अग्रवर्ती छलांग’ आन्दोलन के साथ ही जब समाजवादी संक्रमण ने आगे डग भरे।

जन-कम्यूनों का निर्माण पूरे चीन में एक व्यापक मुहिम के रूप में शुरू हुआ और जल्दी ही चीन की 50 करोड़ किसान आबादी 26,000 कम्यूनों में संगठित हो गई। पेरिस कम्यून के अमर नायक सर्वहारा जनवाद का जो माडल पेश करना चाहते थे, चीन के जन-कम्यूनों ने उन्हें साकार कर दिखाया। ग्रास रूट स्तर पर इन कम्यूनों ने जनवाद को लागू किया। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक फ़ैसले कम्यून के सदस्य लेते थे। सस्ते, स्थानीय विधायी एवं कार्यकारी संस्था का यह जनवादी ढांचा व्यापक जनता की पहलकदमी व सर्जनात्मकता को जाग्रत करने के साथ ही सर्वहारा वर्ग की केन्द्रीय सत्ता के व्यापक आधार का कार्य करता था। आगे चलकर महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान कम्यूनों और सोवियतों के प्रयोगों को ही आगे विस्तार देते हुए क्रान्तिकारी कमेटियों का गठन किया गया। इनके पीछे माओ का तर्क था कि पूँजीवादी पुनर्स्थापना को रोकने के लिए शासन और निर्णय की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी ज्यादा से ज्यादा कायम करके सर्वहारा राज्य के आधारों को विस्तारित करना आवश्यक है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि माओ की मृत्यु के बाद चीन में सत्तासीन हुई नयी पूँजीवादी सत्ता ने पहला काम यह किया कि क्रान्तिकारी कमेटियों को गैरकानूनी करार दे दिया। इसके कुछ ही वर्षों बाद गाँवों और कारखानों से जन कम्यूनों को भंग करने की भी शुरुआत हो गई। ऐसा नये शासकों के लिए जरूरी था क्योंकि जन प्रतिनिधित्व की सर्वहारा संस्थाओं को भंग किये बिना वे निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों को लागू ही नहीं कर सकते थे।

पेरिस कम्यून, सोवियत और चीन के जन कम्यून तथा क्रान्तिकारी कमेटियाँ – इन तीन ऐतिहासिक उदाहरणों की अति संक्षिप्त चर्चा हमने यहाँ महज यह स्पष्ट करने के लिए की है कि महँगी, भ्रष्ट और धोखाधड़ी से भरपूर पूँजीवादी संसदीय प्रणाली का विकल्प महज एक किताबी बात नहीं है, बल्कि सर्वहारा क्रान्तियों के गुजरे हुए प्रारम्भिक चक्र के दौरान ही मेहनतकश जनता इन्हें धरती पर साकार भी कर चुकी है।

हमें इनसे सबक लेना होगा। अतीत के अनुभवों के आधार पर सर्वहारा जनवाद के और अधिक उन्नत मॉडल सर्वहारा क्रांन्तियों का अगला चक्र अवश्य ही प्रस्तुत करेगा।

क्रान्तिकारियों का सपना, गाँधी का पंचायती राज और आज की पंचायतों की वास्तविकता

भारत में गदर पार्टी के क्रान्तिकारियों से लेकर बिस्मिल, अशफ़ाक और फिर भगतसिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के बाद भारत के गाँवों में सदियों से मौजूद ग्राम पंचायती को ही प्रेरणा स्रोत मानकर पंचायती शासन-प्रणाली पर आधारित जनवादी व्यवस्था को लागू करने का सपना देखा था। भारतीय पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि गाँधी ने भी सस्ती, सर्वसुलभ और आम चन की प्रत्यक्ष भागीदारी वाली पंचायती शासन-प्रणाली की बात की थी, पर पंचायती राज का उनका सपना सोवियतों या कम्यूनों की तरह व्यावहारिक न होकर, काल्पनिक था और अतीतजीवी था। गाँधी के पंचायती राज में ग्राम स्वराज की ऐसी परिकल्पना थी जिसमें गाँव के स्तर पर आम आबादी निजी मालिकाने के खेतों या सहकारी व सामुदायिक खेतों और कुटीर उद्योगों में जरूरत का उत्पादन करती, आपसी सहकार से एक-दूसरे की जरूरतें पूरी करती, सामूहिक तौर पर फ़ैसले लेती और सामुदायिक जीवन बिताती। गाँधी का ग्राम स्वराज्य का सिद्धान्त आधुनिक मशीनों को तथा इंसान की सुविधा भोगी लिप्साओं को ही पूँजीवादी अन्याय का मूल कारण मानने पर आधारित था। गाँधी आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों के अतीत में वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूँढ रहे थे लेकिन उनके पास इसका कोई ठोस नक्शा नहीं था कि देश की केन्द्रीय राज्य सत्ता के साथ ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध क्या होगा? ध्यान देने की बात यह भी है कि जब देशी उद्योगों की बात आती थी तो गाँधी वहाँ मज़दूरों की पंचायत की बात नहीं करते थे। वहाँ वे ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त देते थे, मज़दूरों-पूँजीपतियों के बीच वर्ग सहयोग का प्रचार करते थे।

बावजूद इसके, गाँधी के पंचायती राज के हवाई सिद्धान्त ने व्यापक किसान आबादी को आकृष्ट किया, क्योंकि इसमें उसने अपने जनवादी राज्य की झलक देखी। गाँधी के पंचायती राज के नारे ने व्यापक जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के बुर्जुआ नेतृत्व-कांग्रेस के पीछे ले जाकर खड़ा करने में अहम भूमिक निभाई। यह भारतीय पूँजीपति वर्ग की उस समय की जरूरत थी। और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब राज्यसत्ता सम्हालने का व्यावहारिक प्रश्न सामने आया तो गाँधी के पंचायती राज के हवाई मंसूबों का झुनझुना फ़ेंककर नेहरू, पटेल और कांग्रेसी नेतृत्व ने अपनी राज्यसत्ता का गठन करते हुए ब्रिटिश संवैधानिक शासकीय तंत्र और विधि-व्यवस्था को ज्यों का त्यों अपना लिया। ‘गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1935’ के मूल सूत्रों को ही विस्तारित करके भारतीय संविधान बनाया गया, एक ऐसी संविधान बनाया गया, एक ऐसी संविधान सभा द्वारा जो 15 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। पश्चिमी पूँजीवादी देशों से “जनवाद” का ‘फ्रॉड’ सीखकर भारतीय पूँजीपति वर्ग ने सार्विक मताधिकार तो दिया, पर इस आधार पर भारत की गरीब जनता को सिर्फ़ यह अधिकार मिला कि वह हर पांच साल पर ठप्पा मारकर यह तय करे कि कौन सी पार्टी शासक वर्गों की मैनिजिंग कमेटी के रूप में उस पर दमन का पाटा चलाने का काम करेगी! इस संसदीय जनवाद का नक्शा आज हमारे सामने है। ऊपर हमने इसकी चर्चा भी की है।

यूँ कहने के लिए पंचायती राज्य को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में पूँजीवादी शासन-व्यवस्था के एक आभूषण के रूप में शामिल कर लिया गया। गाँवों में ग्राम पंचायतों का गठन भी हुआ, जिनके हाथों में छोटे-मोटे स्थानीय मामलों पर फ़ैसले लेने के अतिरिक्त वास्तव में शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं था।

संसद-विधानसभाओं में इन पंचायतों के प्रतिनिधि नहीं जाते थे। उनका चुनाव अलग से होता था।

यह पूँजीवादी जनवाद वास्तव में धनपतियों के लिए ही जनवाद था। आम जनता के ऊपर यह शासक वर्गों की तानाशाही का उपकरण था। ग्राम पंचायतों की असलियत उजागर होने के साथ ही आम जनता भी धीरे-धीरे उनके प्रति उदासीन होती गईं और ये संस्थाएं भी गाँव के नये-पुराने भूस्वामियों और अन्य धनिक वर्गों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। ग्राम सभाओं से लेकर ब्लॉक प्रमुख स्तर तक के चुनाव संसद विधानसभाओं के चुनावों की सीढ़ियाँ और पूर्वाभ्यास बनकर रह गये।

हाल के वर्षों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पंचायती राज का नया शिगफ़ूा फिर से उछला है। यह एक गहरी साजिशाना चाह है। वास्तव में लाखों राज्य कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए और समाज कल्याण की कुछ जिम्मेदारियेां से पीछा छुड़ा लेने के लिए कई विभागों की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंप दी गयी है। इन मदों में नाम मात्र के अनुदान सरकार देगी। बाकी संसाधन पंचायतें स्वयं जुटायेंगी और दिहाड़ी पर भर्ती लोगों के जरिए प्राथिमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, भूमि विकास, सिंचाई आदि के कार्यों को अंजाम दिया जायेगा।

पंचायती राज के इस नये शिगूफे के पीछे एक और कारण है। पिछली आधी सदी की पूँजीवादी नीतियों के चलते गाँवों में नये पूँजीवादी भूस्वामियों-कुलकों की एक नयी लुटेरी और निरंकुश जमात पैदा हुई है। बहुतेरे पुराने सामंती भूस्वामी भी अपना चरित्र बदलकर इनकी कतारों में शामिल हो गये हैं। धन बल और बाहुबल के सहारे वास्तव में यही आबादी आज पंचायतों में हावी है। यह जमात देशव्यापी लूट में साम्राज्यवादियों, पूँजीपतियों का छोटा हिस्सेदार है पर गाँव-गाँव तक फ़ैले होने के कारण वह व्यवस्था का एक मजबूत पाया है। पूँजीवादी चुनाव-प्रणाली में भी इसकी विशेष भूमिका होती है। नयी पंचायती व्यवस्था के जरिए गाँवों के इन्हीं सम्पत्तिशाली तबकों को नये अधिकार और लूट के नये रास्ते मुहैय्या करने की कोशिश की गई है।

पंचायतों की इस चर्चा के पीछे यहाँ हमारा एक विशेष मकसद है। हम कहना यह चाहते हैं कि आज हमारे देश में पंचायतों का जो चरित्र है, उसे देखते हुए वर्तमान पूँजीवादी संसदीय प्रणाली के विकल्प के तौर पर कम से कम मौजूद पंचायतों पर आधारित किसी प्रणाली का विकल्प तो कदापि नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। “सारी सत्ता पंचायतों को” का नारा नहीं दिया जा सकता। पंचायतों का पूँजीवादीकरण करके व्यवस्था इन्हें आज अपने अनुरूप ढाल चुकी है।

रूस की पुरानी पंचायतों (सोवियतों) का 1905 की क्रान्ति के दौरान आम जनता की पहल पर क्रान्तिकारी पुनर्जन्म हुआ था और फिर वे सर्वहारा जनवाद की बुनियादी प्रतिनिधिमूलक संस्था बनी थीं। ध्यान रहे कि सोवियत संघ में पूँजीवादी पुनर्स्थापना के बाद ये सोवियतों फिर नयी बुर्जुआ राज्यसत्ता का एक नौकरशाहाना पुर्जा बन गई थीं। अतः स्पष्ट है कि ऊपरी ढाँचा नहीं, बल्कि, उसका अन्दरूनी तत्व महत्वपूर्ण होता है।

आज हमारे देश में मौजूद पंचायतें पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा अंगीकृत होकर संसदीय प्रणाली की ही भांति पूँजीवादी जनतंत्र की नौटकीबाजी का उपकरण बन चुकी हैं। संसद व विधानसभाओं के साथ ही पंचायती राज से भी आम जनता का मोहभंग हो चुका है। हम व्यापक मेहनतकश अवाम का आह्नान करते हैं कि पूँजीवादी संसदीय प्रणाली के साथ ही पंचायती राज के सरकारी झुनझुने को भी खारिज कर दे।

पूँजीवादी जनवाद का विकल्प क्या है? -जनता के सामने यह स्पष्ट करना होगा।

हमारी यह स्पष्ट धारणा है कि पूँजीवादी जनवाद का विकल्प प्रस्तुत करने के प्रश्न को भी हमें स्वतःस्फ़ूर्तता पर नहीं छोड़ देना चाहिए। आज यह सोचना गलत होगा कि आनेवाले दिनों में जनता जब उठ खड़ी होगी तो अपना विकल्प उसी तरह खड़ा कर लेगी जिस तरह 1905 की रूसी क्रान्ति के दौरान जनता ने सोवियतों को क्रान्तिकारी नवजीवन देकर अपनी क्रान्तिकारी जनवादी सत्ता का मॉडल प्रस्तुत किया था, जो कुचल दिये जाने के 12 वर्षों बाद 1917 में फिर उठ खड़ा हुआ था।

आज इतिहास की ठोस मिसालें हमारे सामने हैं। यह सही है कि विकल्प को ठोस शक्ल तो जनता ही देती है, पर इतिहास की समझ के आधार पर जनता के सामने विकल्प की एक दिशा-एक आम रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम क्रान्तिकारी नेतृत्वकारी शक्तियों का ही बनता है-जनता की हिरावल पांतों का ही बनता है।

आज से पांच वर्षों पहले मेहनतकशों, छात्रें-युवाओं, बुद्धिजीवियों और स्त्रियों के कुछ क्रान्तिकारी और स्त्रियों के कुछ क्रान्तिकारी जनसंगठनों ने उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के विरुद्ध क्रान्तिकारी प्रचार की कार्यवाई करते हुए जब क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान की शुरूआत की थी, तो जनसंघर्ष संगठित करने के अन्य नारों के साथ ही उन्होंने यह भी आह्नान किया था कि पूँजीवादी जनतांत्रिक संस्थाओं को खारिज करते हुए आम मेहनतकश जतना को गाँवों में, शहरों में, औद्योगिकों बस्तियों में लोक स्वराज्य कमेटियों का निर्माण करना होगा। ‘बिगुल’ ने इस आह्नान का पुरजोर समर्थन किया था।

क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान आज भी जारी है। लोक स्वराज्य कमेटी की जगह आज लोक स्वराज्य पंचायत शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अन्तर्वस्तु की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

लोक स्वराज्य पंचायत की धारणा से पहले क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान के पीछे की सोच पर थोड़ी चर्चा है।

निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों के दौर में कुछ एन.जी.ओ., कुछ गाँधीवादी संस्थाओं और कतिपय दिग्भ्रमित क्रान्तिकारियों द्वारा दिये जा रहे ‘स्वदेशी’ के नारे के समान्तर क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य का नारा दिया गया था। इसके पीछे की सोच यह है कि आज सवाल सिर्फ़ विदेशी पूँजी की लूट के खिलाफ़ लड़ने की नहीं, बल्कि देशी पूँजीवाद की लूट के खिलाफ़ भी साथ-साथ लड़ने का है क्योंकि मुनाफ़े की बंदरबांट की आपसी खींचतान के बावजूद भारत के सभी छोटे-बड़े पूँजीपति अपने को साम्राज्यवादी पूँजी के साथ नत्थी कर साम्राज्यवादी पूँजी के साथ नत्थी कर चुके हैं। पूँजी के भूमण्डलीकरण के दौर में उनके सामने और कोई भी रास्ता नहीं है। गाँवों के पूँजीवादी भूस्वामी, बड़े व्यापारी व अन्य लुटेरे परजीवी वर्ग इस प्रतिक्रियावादी गंठजोड़ के अन्य पार्टनर हैं। कुल मिलाकर यह कि मेहनकश जनता को विदेशी पूँजी की जकड़बन्दी से मुक्ति देशी पूँजी की जकड़बंदी से मुक्ति के साथ ही मिलेगी। वास्तविक आजादी उसे तब मिलेगी जब वह मुनाफ़े और बाजार के लिए उत्पादन की पूरी व्यवस्था को नष्ट करके एक ऐसी व्यवस्था की बुनियाद रखे जिसमें उत्पादन सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो और पैदावारों का समानतापूर्ण बंटवारा हो। यह तभी हो सकता है जब उत्पादन, राजकाज औरसमाज के ढांचे पर, हर तरफ़ से, हर स्तर पर, उत्पादन करने वालों का नियंत्रण हो – फ़ैसले लेने और लागू करवाने की पूरी ताकत उनके हाथों में केन्द्रित हो। यही सच्ची, वास्तविक जनवादी व्यवस्था होगी।

जब हम लोक स्वराज्य पंचायत का नारा दे रहे हैं, तो हमारे दिमाग में जनप्रतिनिधित्व की ऐसी ही संस्थाओं की एक तस्वीर है। आइये, एक ऐसी व्यवस्था और शासनप्रणाली के बारे में सोचें, जहाँ गाँव-गाँव के स्तर पर, कारखानों के स्तर पर और शहरी मुहल्लों के स्तर पर किसान, मजदूर और आम मध्यवर्गीय जनता अपनी पहल पर खड़ी की गई पंचायती संस्थाओं में संगठित हो। वे ऊपर के स्तर के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्षतः चुनाव करते हों जिसमें न तो धन की और न ही नौकरशाही की कोई भूमिका हो। पंचायतें गावों, मुहल्लों, जिलों और राज्यों से लेकर केन्द्रीय स्तर तक कायम हों। हर आम नागरिक को चुनने अैर चुने जाने का समान अधिकार हो। पर शोषक वर्गों को ये अधिकार तब तक हीं मिलने चाहिए जबतक कि नयी व्यवस्था के प्रति उनकी वफादारी सिद्ध न हो जाये। निर्वाचकों को यह भी पूरा अधिकार हो कि चुने गये प्रतिनिधियों को वे जब चाहें वापस बुला सकते हों। हर स्तर की पंचायत के सदस्यों को अपने स्तर पर फ़ैसले लेने और लागू करने का अधिकार हो, पर उनकी यह स्वायत्ता पूरे मेहनतकश राज्य के सम्पूर्ण हितों के मातहत हो, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी केन्द्रीय स्तर की पंचायत को हो। चुने हुए प्रतिनिधियों को वेतन आम मेहनतकशों के बराबर हो और उन्हें कोई भी विशेषाधिकार न प्राप्त हो। प्रशासन और प्रबन्धान का ज्यादातर काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कमेटियों द्वारा अंजाम दिये जायें। शुरू में वेतनभोगी नौकरशाही की मजबूरी भी हो तो यह नौकरशाही मजदूर राज्य के अवयव-अपने स्तर की पंचायत के मातहत हो और धीरे-धीरे नौकरशाही तंत्र के सम्पूर्ण खात्मे की प्रक्रिया जारी रहे।

एक क्रान्तिकारी लोक-पंचायती व्यवस्था का यहाँ हमने बहुत मोटा-मोटी एक खाका दिया है। इसकी बारीकियों, जटिलताओं की यहाँ हमने सटीक-सूक्ष्म रूप से चर्चा नहीं की है, क्योंकि यहाँ हमारा मतलब सिर्फ़ यह स्पष्ट करना है कि महँगे, भ्रष्ट पूँजीवादी चुनावों और पूँजीवादी संसदीय प्रणाली का ऐसा विकल्प जनता की पहलकदमी के आधार पर खड़ा किया जा सकता है। और केवल तभी उत्पादन, राजकाज और समाज के ढांचे पर उत्पादन करने वालों का वास्तविक नियंत्रण कायम हो सकता है।

मौजूदा पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढांचे के अन्तर्गत लोक स्वराज्य पंचायतों को सर्वाधिकार सम्पन्न बनाकर वास्तविक जनवाद की बहाली कत्तई नहीं हो सकती। पूँजीवादी संसदीय जनवाद की व्यवस्था को जनता क्रान्तिकारी जनसंघर्षों के द्वारा ही-एक प्रबले वेगवाही सामाजिक क्रान्ति के झंझावात के द्वारा ही तबाह कर सकती हैं सच्ची जनवादी व्यवस्था शासक वर्ग तोहफ़े के तौर पर नहीं देंगे।

मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापक जनता की पहल पर गठित ऐसी प्रतिनिधि सभाओं को कोई संवैधानिक अधिकार भले ही न हासिल हों, लेकिन क्रान्तिकारी शक्तियों को जनता का आह्नान करना चाहिए कि वह बुर्जुआ संसदीय प्रणाली और फ़र्जी पंचायती राज के सारे छल-छद्म की जवाबी कार्रवाई के तौर पर गाँव-गाँव में और औद्योगिक क्षेत्रों में, लोक स्वराज्य पंचायतों का गठन करना शुरू कर दे। जनता के बड़े हिस्से का भारतीय पूँजीवादी जनतंत्र से मोहभंग हो चुका है और आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया तेज होकर अपनी अंतिम हदों तक पहुँच जायेगी। इसलिए आज जनता के सामने ठोस विकल्प प्रस्तुत करने की जरूरत है।

हो सकता है कि लोक स्वराज्य पंचायतों का गठन शुरुआती दौर में पूँजीवादी संसदीय प्रणाली की खारिज करने की एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया मात्र हो। पर जनसंघर्षों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ऐसी प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन और इनके अस्तित्व का बने रहना एक कारगर हथियार बन सकता है और धीरे-धीरे ऐसी प्रतिनिधि संस्थाएं जनता की क्रान्तिकारी समान्तर सत्ता का केन्द्र बनकर उभर सकती हैं।

संसदीय जनतंत्र के छलतंत्र के खिलाफ़ दो नारे –

“लोक स्वराज्य पंचायतों का गठन करो।”

“नयी संविधान सभा बुलाने के लिए संघर्ष करो।”

आर्थिक नव उपनिवेशवाद के इस नये दौर में-पूँजी के भूमण्डलीकरण के इस नये दौर में, साम्राज्यवाद-पूँजीवाद के विरुद्ध नयी सर्वहारा क्रान्ति की तैयारी के इस दौर में, हम देश की मेहनतकश आवाम के सामने भारतीय पूँजीवादी जनवाद और संसदीय प्रणाली के खिलाफ़ दो नारे प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला नारा है- “सच्चे जनवाद की बहाली के लिए लोक स्वराज्य पंचायतों का गठन करो। पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था का नकली जनवाद मुर्दाबाद। सारी सत्ता लोक स्वराज्य पंचायतों को।”

हमारा दूसरा नारा उस जनविरोधी संविधान के खिलाफ़ है जिसके तहत वर्तमान पूँजीवादी जनवादी संसदीय प्रणाली और पूरा राजकाज संचालित हो रहा है और जिस संविधान सभा का निर्माण महज 15 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा ने किया है। हमारा यह दूसरा नारा है –

“नयी संविधान सभा बुलाने के लिए संघर्ष करो।”

जाहिर है कि इस नयी संविधान सभा का चुनाव सार्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, लेकिन उस तहर कत्तई नहीं जिस तरह संसद व विधान सभाओं के चुनाव होते हैं। तब तो यह भी पूँजी का ही खेल बनकर रह जायेगा। इसके लिए गाँवों-मुहल्लों के स्तर पर छोटे-छोटे निर्वाचक मण्डलों द्वारा ऐसे जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाना चाहिए, जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करें या यह भी हो सकता है केन्द्रीय स्तर की लोक स्वराज्य पंचायत को ही नयी संवधिान सभा का दर्जा दे दिया जाय।

मेहनतकशों के राज्य- समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्यों के भारतीय संघ का संविधान वास्तव में ऐसी ही सच्ची जनवादी प्रक्रिया में बन सकता है।

इसलिए नयी संविधान सभा के गठन का नारा पूँजीवादी संवैधानिक धोखाधड़ी के पदार्फ़ाश का नारा है। हमें आज इसे जनता के सामने पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था विरोधी प्रचार के एक नारे के रूप में लगातार प्रस्तुत करना चाहिए।

आज पूँजीवादी संसदीय चुनावों के दौरान हमें क्या करना चाहिए?

आज एक बार फिर देश में संसदीय चुनाव हो रहे हैं। किसी भी पूँजीवादी राजनीतिक पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं है। किसी के पास कोई नारा नहीं है। उदारीकरण की आर्थिक नीतियों पर सबकी आम सहमति है। ऐसे में साम्प्रदायिक फ़ासिस्ट भाजपा कारगिज, पोखरण के सहारे अन्धराष्ट्रवादी जुनून भड़काकर सत्ता की सीढ़ियों चढ़ना चाह रही हे तो कांगेंस नेहरू-गाँधी वंशवाद और स्थिरता के नारे के सहारे। तथाकथित “तीसरे ताकतों” का भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी का सिद्धान्त टूट चुका है। संसदीय वामपंथी “त्रिशंकु संसद” की सम्भावनाओं के मद्देनजर एक ओर एक बार फिर तीसरी ताकत ही जिन्दा करने की बातें कर रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा के साम्प्रदायिक फ़ासीवाद का विराध करने के लिए कांग्रेस को भी समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं। चुनने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी चुनाव हो रहे हैं।

जहाँ तक फ़ासीवाद के खतरे के मुकाबले का सवाल है, इस या उस मध्यमार्गी बुर्जुआ पार्टी का चुनाव वामपंथियों के सहारे या भारतीय पूँजीपति वर्ग की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को वोट देकर यह काम नहीं किया जा सकता। पूँजीवादी व्यवस्था के संकट ने और अनुदारवादी “नव उदारवादी” आर्थिक नीतियों के दौर ने ही आज फ़ासीवादी प्रवृत्ति को मजबूत बनाने का काम किया है। भूलना नहीं होगा कि साम्प्रदायिक फ़ासीवाद का विरोध करने वाली कांग्रेस भी सत्ता के संकट की घड़ी में फ़ासीवादी शासन कायम करने के लिए तैयार रहती है (आपातकाल को याद करें) और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले तीसरे मोर्चे के तमाम घटकों के लिए भी सत्ता के लिए भाजपा की गोद में जा बैठने में कोई परहेज नहीं है।

नयी आर्थिक नीतियों और फ़ासीवादी खतरों के विरोध के कार्यभारों को आज अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन कार्यभारों को क्रान्तिकारी वामपंथ जनसंघर्षों को मजबूत बनाकर ही अंजाम दे सकता है। यदि क्रान्तिकारी वामपंथ की धारा आज कमजोर और बिखरी हुई स्थिति में नहीं होती तो मजदूरों किसानों के संघर्षों के जरिए व्यवस्था विरोधी संघर्षों के जरिए व्यवस्था विरोधी संघर्ष चलाते हुए वह साम्प्रदायिक फ़ासीवाद का भी कारगर मुकाबला कर सकती थी। और तब इस संघर्ष में कभी-कभार मध्यमार्गी बुर्जुआ पार्टियों को भी साथ लेकर कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सकता था तथा संसद के मंच का भी एक हद तक इस्तेमाल किया जा सकता था। पर आज यह संभव नहीं हैं। तब फिर आज की स्थिति में चुनावों में क्रान्तिकारी शक्तियों को क्या करना चाहिए?

जबतक परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी न हों तब तक चुनाव बहिष्कार का क्रियात्मक नारा देना अराजकतावादी स्टैण्ड होगा। दूसरी ओर, चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करके या इक्के-दुक्के लोगों को संसदीय सुअरबाड़े में भेजकर भी क्रान्तिकारी शक्तियाँ अपने क्रान्तिकारी मकसद के व्यापक प्रचार और व्यवस्था के भण्डाफ़ोड़ के काम को अंजाम नहीं दे सकतीं क्योंकि वे बिखरी हुई हैं और देशव्यापी जनसंघर्षों का आधार भी उनकी पास नहीं है। देश स्तर पर एकीकृत क्रान्तिकारी नेतृत्व-जनता में व्यापक आधार वाली एक क्रान्तिकारी पार्टी ही अपने थोड़े से लोगों को संसदीय चण्डूखाने में भेजकर अपने क्रान्तिकारी उद्देश्य का प्रचार कर सकती है।

जबतक परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी न हों तब तक चुनाव बहिष्कार का क्रियात्मक नारा देना अराजकतावादी स्टैण्ड होगा। दूसरी ओर, चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करके या इक्के-दुक्के लोगों को संसदीय सुअरबाड़े में भेजकर भी क्रान्तिकारी शक्तियाँ अपने क्रान्तिकारी मकसद के व्यापक प्रचार और व्यवस्था के भण्डाफ़ोड़ के काम को अंजाम नहीं दे सकतीं क्योंकि वे बिखरी हुई हैं और देशव्यापी जनसंघर्षों का आधार भी उनकी पास नहीं है। देश स्तर पर एकीकृत क्रान्तिकारी नेतृत्व-जनता में व्यापक आधार वाली एक क्रान्तिकारी पार्टी ही अपने थोड़े से लोगों को संसदीय चण्डूखाने में भेजकर अपने क्रान्तिकारी उद्देश्य का प्रचार कर सकती है।

हमारी यह पक्की धारणा है कि आज चुनावों में हमें एक अलग ढंग से भागीदारी करनी चाहिए। चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करना अपनी ताकत फ़ालतू खर्च करना है। इसके बजाय हमें चुनावों के गर्म राजनीतिक माहौल का लाभ उठाने के लिए इस दौरान जन सभाओं और व्यापक जनसम्पर्क अभियानों के द्वारा जनता तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए, सभी संसदीय पार्टियों का और पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था का भण्डाफ़ोड़ करना चाहिए तथा लोगों को यह बताना चाहिए कि किसी पार्टी को वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तभी पड़ेगा जब मेहनतकश जनता संगठित होकर सारी ताकत अपने हाथों में ले ले।

जो क्रान्तिकारी जनसंगठन वर्तमान लोकसभा चुनावों के दौरान ‘क्रान्तिकारी लोक स्वराज्य अभियान’ चलाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पूँजीवादी व्यवस्था और चुनाव प्रणाली का भण्डाफ़ोड़ करते हुए जनसभाएं और जन सम्पर्क कर रहे हैं, उनके साथ ‘बिगुल’ से जुड़े कार्यकर्ताओं और मजदूर साथियों के दस्ते भी शामिल हैं और इस मुहिम में पुरजोर शिरकत कर रहे हैं। चुनावों के दौरान हम जनता के सामने लोक स्वराज्य पंचायतों के गठन का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं और नयी संविधान सभा बुलाने के लिए संघर्ष करने के लिए उसका आह्नान कर रहे हैं।

आज जो सम्भव है, वह अवश्य किया जाना चाहिए ताकि कल इससे अधिक किया सके और फिर संघर्ष के हर छोटे-बड़े रूप का क्रान्तिकारी उद्देश्येां की पूर्ति के लिए इस्तेमाल सम्भव बनाया जा सके।

बिगुल, सितम्बर 1999