क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 11 : स्वर्ण असमर्थित कागज़ी मुद्रा (फियेट मुद्रा) के विशिष्ट मार्क्सवादी नियम

अध्याय-10 (परिशिष्ट )

अभिनव

हमने देखा कि किस प्रकार मार्क्स ने एक माल उत्पादक व्यवस्था में मुद्रा के उद्भव और विकास और उसे संचालित करने वाले नियमों को खोजा। मार्क्स ने दिखलाया कि मुद्रा का उद्भव माल उत्पादन के विकसित होने के साथ होता है। जैसे-जैसे अधिकांश श्रम के उत्पाद माल बनते जाते हैं वैसे-वैसे उनका विनिमय जटिल होता जाता है। उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य का अन्तरविरोध तीखा होता जाता है। इसी प्रक्रिया में कोई एक विशिष्ट माल (जो आम तौर पर समाज के बहुलांश के लिए उपयोगी होता है) एक सार्वभौमिक समतुल्य की भूमिका ग्रहण करता जाता है। हमने इसी अध्याय में देखा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में माल उत्पादन के विकास की प्रक्रिया में यह भूमिका कभी ढोर-डंगर ने, कभी तम्बाकू ने, कभी कौड़ियों ने, कभी नमक ने, तो कभी किसी अन्य माल ने निभायी। इसके साथ, मूल्य के मुद्रा-रूप का विकास हुआ जो स्वयं आगे कई मंज़िलों से होता हुआ, कीमती धातुओं को मुद्रा-माल के रूप में अपनाये जाने के साथ मुकम्मिल हुआ।

हमने यह भी देखा कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह यह थी कि सोना और चाँदी टिकाऊ थे, उन्हें कई छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता था, वे पूरी दुनिया में एकसमान गुणवत्ता में मिलते हैं। हमने देखा कि मुद्रा का संचरण मुद्रा के हर रूप का विभौतिकीकरण (dematerialization) करता है। मिसाल के तौर पर, पहले एक दिनेरियम (d.) ब्रिटेन में 1/240 आउंस सोने का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन मुद्रा के संचरण की प्रक्रिया में यह एक दिनेरियम का सिक्का घिसता जाता है और पहले उसका जो वज़न 1/240 आउंस सोने का प्रतिनिधित्व करता था, वह अब उतना नहीं रह जाता है और उसमें सोने/चाँदी की अन्तर्वस्तु या मात्रा घट जाती है। लेकिन फिर भी मालों के संचरण के माध्यम के रूप में वह पहले के समान 1/240 आउंस सोने के मूल्य वाले सिक्के रूप में ही संचरित होता है। इसकी अगली मंज़िल यह होती है कि सोने या चाँदी के सिक्कों के प्रतिनिधि के तौर पर अन्य सस्ती धातुओं के सिक्के प्रचलन में आते हैं। और अन्तत:, चूँकि सोने या चाँदी के सिक्कों को स्वयं उपस्थित होकर मालों के संचरण के माध्यम की भूमिका नहीं निभानी होती है इसलिए यह कार्य कागज़ी मुद्रा द्वारा भी सम्भव हो जाता है, बशर्ते कि उस कागज़ी मुद्रा को राज्यसत्ता द्वारा वैधीकरण और इस प्रकार सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। कहने की ज़रूरत नहीं कि मुद्रा को पैदा करने का काम राज्यसत्ता ने नहीं किया था, हालाँकि विकास की एक निश्चित मंज़िल पर उसने इसे अपनाया, कीमत के मानक को तय करने और इसे वैधीकरण प्रदान करने की भूमिका अपनायी। मुद्रा तो माल उत्पादन व विनिमय के विकास की प्रक्रिया में स्वाभाविक तौर पर पैदा होती है। मुद्रा के इतिहास में राज्यसत्ता का हस्तक्षेप काफ़ी बाद में ही होता है।

यहाँ तक की प्रक्रिया के बारे में हमने मौजूदा अध्याय में चर्चा की थी। यहाँ तक हम अभी स्वर्ण-समर्थित मूल्य के प्रतीकों या स्वर्ण-मुद्रा के प्रतिनिधि रूपों (यानी, अन्य धातुओं के सिक्के, परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा आदि) की बात कर रहे हैं। शुद्ध रूप से फियेट मुद्रा की, यानी ऐसी कागज़ी मुद्रा जो स्वर्ण से समर्थित न हो और जहाँ सोने ने औपचारिक और आधिकारिक तौर पर मूल्य के माप की भूमिका निभाना बन्द कर दिया हो, चर्चा हम मौजूदा परिशिष्ट में आगे करेंगे।

स्वर्ण-समर्थित कागज़ी मुद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है: सोने में परिवर्तनीय (convertible) व सोने में “अपरिवर्तनीय” (inconvertible)।

सोने में परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा वह होती है जिसका राज्यसत्ता द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर किसी मौद्रिक प्राधिकार (जैसे कि केन्द्रीय बैंक, आदि) के दफ्तर की खिड़की पर सोने के साथ विनिमय हो सकता है। ब्रिटेन में 1816 में पहली बार स्वर्ण मुद्रा के परिवर्तनीय प्रतीकों को सरकार ने संचरण में डाला। अगले 60 वर्षों में पहले फ्रांस और फिर जर्मनी तथा अमेरिका में स्वर्ण मुद्रा के परिवर्तनीय मौद्रिक प्रतीकों को राज्यसत्ताओं द्वारा संचरण में डाला गया। इसके बाद, जो देश पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के युग में प्रवेश करते गये, वैसे-वैसे परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा का प्रचलन उनमें हुआ।

एक निश्चित विनिमय दर (fixed exchange rate) पर इन प्रतीकों का सोने के साथ विनिमय होने का क्या अर्थ था? यानी, यदि राज्यसत्ता ने मुद्रा, मसलन, रुपये के मुद्रा-माल, यानी सोने या चाँदी, के साथ विनिमय की दर ऐसे तय की है कि 1000 रुपये का विनिमय 1 ग्राम सोने के साथ होगा तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास कागज़ी नोटों में 10,000 रुपये होंगे वह सरकार के मौद्रिक प्राधिकार के दफ्तर की खिड़की पर 10 ग्राम सोना प्राप्त कर सकता है। लेकिन तय विनिमय दर का अर्थ क्या है? क्या वह कभी नहीं बदलती? नहीं। इस निर्धारित दर का यह अर्थ नहीं होता है कि राज्यसत्ता इसे कभी परिवर्तित नहीं करती है। दरअसल, सोने के उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता और आम तौर पर समूची अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के बदलते रिश्तों के अनुसार एक पूँजीवादी राज्यसत्ता उसमें नियमित अन्तरालों पर परिवर्तन करती ही है। यानी, जब सोने में परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा का दौर था तो भी राज्यसत्ता द्वारा मुद्रा तथा मुद्रा-माल में विनिमय की निर्धारित दर का यह अर्थ नहीं था कि वह हमेशा के लिए निर्धारित थी और अपरिवर्तनीय थी। इसलिए ‘निर्धारित विनिमय दर’ यहाँ एक भ्रामक शब्द है। उस दौर में भी मुद्रा तथा मुद्रा-माल के विनिमय की दर आंशिक तौर पर लचीली ही होती थी क्योंकि राज्यसत्ता समय-समय पर उसमें बदलाव करती थी। इसलिए तय विनिमय दर की जगह परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा के दौर में भी आंशिक तौर पर लचीली विनिमय दर (partially-flexible exchange rate) की बात करना ज़्यादा सटीक होगा। बस एक ही ख़ास बात थी: उस समय चूँकि सोने का मुद्रा-दाम (monetary price of gold) या कीमत के मानक, यानी मुद्रा के साथ सोने के विनिमय की दर राज्यसत्ता द्वारा एक निश्चित कालखण्ड के लिए निर्धारित होती थी, इसलिए सोने का उत्पादन करने वाला क्षेत्र मुनाफ़े के औसतीकरण की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करता था, बल्कि अन्य सभी उत्पादन के क्षेत्रों में मुनाफ़े की दर प्रतिस्पर्द्धा द्वारा सोने के उत्पादन के क्षेत्र के मुनाफ़े की दर के अनुसार समायोजित (adjust) होती थी। इसके बारे में हम आगे के अध्यायों में विस्तार से जानेंगे, अभी बस संक्षेप में समझ लेते हैं।

मान लें कि सोने और मुद्रा की सरकार द्वारा एक निश्चित विनिमय दर तय की जाती है। ऐसे में, सोने की बाज़ार कीमतें सोने के उत्पादन के क्षेत्र में मौजूद मुनाफ़े की दर और बाकी मालों के उत्पादन के क्षेत्रों की औसत मुनाफ़े की दर में अन्तर के परिणामस्वरूप स्वत: बदल नहीं सकती है क्योंकि सोने का मुद्रा-दाम दिये गये कालखण्ड में तय है। इसलिए सोने के उत्पादन के क्षेत्र की मुनाफ़े की दर शेष अर्थव्यवस्था की औसत मुनाफ़े की दर के साथ कीमतों में परिवर्तन के ज़रिये समतुलित नहीं हो सकती है, बल्कि केवल सोने के उत्पादन की लागतों में परिवर्तन के ज़रिये समतुलित हो सकती है। यह तभी हो सकता है जबकि अन्य मालों की कीमतों में परिवर्तन हो क्योंकि सोने की बाज़ार कीमत राज्यसत्ता द्वारा एक निश्चित स्तर पर फिक्स्ड है। मान लें कि सोने के अतिरिक्त एक ही अन्य माल है, कपास। मान लें कि दोनों ही माल किसी हद तक एक-दूसरे के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आरम्भिक स्थिति में, मान लें कि सोने के उत्पादन क्षेत्र और कपास के उत्पादन क्षेत्र में मुनाफ़े की दरें बराबर हैं। आम तौर पर कीमतों में बढ़ोत्तरी होती है तो ऐसे में कपास की कीमतें बढ़ेंगी जबकि सोने की बाज़ार कीमतों पर भी बढ़ने का दबाव पैदा होगा, लेकिन वे बढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि मुद्रा (डॉलर, पाउण्ड, रुपया आदि) के साथ मुद्रा-माल यानी सोने की विनिमय दर फिक्स्ड है। कीमत की बढ़ोत्तरी से कपास के उत्पादन क्षेत्र में मुनाफ़े की दर में भी बढ़ोत्तरी होगी जबकि सोने के उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी (क्योंकि कपास उत्पादन के साधन के तौर पर सोने के उत्पादन में लगता है) और सोने के उत्पादन क्षेत्र की मुनाफ़े की दर गिरेगी। ऐसे में, पूँजी का प्रवाह सोने के उत्पादन के क्षेत्र से दूसरे माल यानी कपास के उत्पादन क्षेत्र में होगा, जहाँ आपूर्ति बढ़ेगी और नतीजतन कीमतें गिरेंगी। इसके साथ सोने के उत्पादन के क्षेत्र में लागतें घटेंगी और मुनाफ़े की दर बढ़ेगी, जबकि उसकी कीमत उसी स्तर पर रहेगी क्योंकि वह राजकीय रूप से फिक्स्ड है। यह प्रक्रिया कपास की कीमत को फिर से एक ऐसे स्तर पर लायेगी जिससे कि एक उथल-पुथल भरी प्रक्रिया में दोनों क्षेत्रों में मुनाफ़े की दरों का औसतीकरण होगा। इस प्रकार, सोने द्वारा समर्थित परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा के दौर में भी तमाम मालों की सापेक्षिक कीमतें (relative prices)हमेशा सामाजिक मूल्य और उसके इर्द-गिर्द मण्डराने वाली उत्पादन की कीमतों से ही तय होंगी, जो कि मुनाफ़े की दरों के औसतीकरण से पैदा होती हैं।

हम जानते हैं कि हमने अभी तक मुनाफ़े, मुनाफ़े की दर, मुनाफ़े की दरों के औसतीकरण की श्रेणियों के बारे में बात नहीं की है। आगे जब हम इन श्रेणियों पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे, तो आप वापस लौटकर इस परिशिष्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं।

पूँजीवादी उत्पादन में एक ऐसा दौर अपरिहार्य रूप से आता है जब उत्पादन और पूँजी का संचय एक ऐसी मंज़िल पर पहुँच जाता है जब सोने की मुद्रा या सोने में परिवर्तनीय अन्य धातुओं के सिक्कों या कागज़ी मुद्रा द्वारा उपस्थित सीमा एक बाधा बन जाती है। वजह यह है कि राज्यसत्ता व उसके मौद्रिक प्राधिकार अपने स्वर्ण रिज़र्व से बहुत अधिक मात्रा में अन्य परिवर्तनीय मौद्रिक प्रतीकों जैसे कि कागज़ी मुद्रा को जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसत्ता इन प्रतीकों का वास्तविक सोने के साथ निश्चित विनिमय दर पर विनिमय की गारण्टी देती है, जो अगर पूरी न हो तो समाज में इन मौद्रिक प्रतीकों को स्वीकार ही नहीं किया जायेगा। पूँजीवादी समाज में होने वाले कुल उत्पादन के श्रम-मूल्य के बराबर श्रम-मूल्य रखने वाली सोने की मात्रा का उत्पादन जारी रखना असम्भव है। जैसा कि हमने ऊपर ज़िक्र किया, परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा के दौर में केन्द्रीय बैंक या राज्यसत्ता का मौद्रिक प्राधिकार एक सीमा तक ही कागज़ी मुद्रा जारी कर सकता है, जो कि उसके स्वर्ण भण्डार पर निर्भर करती है। यह धात्विक सीमा पूँजीवादी उत्पादन में अनिवार्यत: बाधा बनती ही है। मार्क्स ने स्पष्ट तौर पर रिकार्डो द्वारा कागज़ी नोटों के संचरण को सैद्धान्तिक तौर पर बैंकों के स्वर्ण भण्डार तक सीमित करने की आलोचना की थी। साथ ही, मार्क्स ने यह भी कहा था कि एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में कागज़ी नोटों का बैंक के स्वर्ण भण्डार से स्वतन्त्र होने का यह अर्थ नहीं है कि बैंक मनमाने तरीके से किसी भी मात्रा में कागज़ी नोटों को जारी कर सकता है। यह मात्रा वास्तव में दो कारकों पर निर्भर करती है: पहला, मालों की कुल कीमत, मुद्रा का वेग और मुद्रा का मूल्य तथा दूसरा, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में नकदी की माँग जो मुख्य तौर पर निवेश करने वाले पूँजीपतियों से आती है। अन्य उपभोक्ताओं से पैदा होने वाली प्रभावी माँग मूलत: और मुख्यत: पूँजीपतियों द्वारा किये जाने वाले निवेश का ही एक प्रकार्य होती है, इसलिए उसकी अलग से गणना करना आवश्यक नहीं है।

बहरहाल, चूँकि विस्तारित पुनरुत्पादन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का आम नियम है इसलिए मालों के संचरण और शुद्ध मुनाफ़े के मुद्रा-रूप में वास्तवीकरण और मुनाफ़े की अपेक्षाओं के आधार पर मुख्यत: निवेश हेतु क्रेडिट की माँग मुद्रा की मात्रा को तय करता है। ज़ाहिर है, यह कोई पहले से दी गयी ज्ञात मात्रा नहीं होती है, बल्कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में एक उथल-पुथल भरी प्रक्रिया में निर्धारित होती रहती है और जारी मुद्रा इस वांछनीय मात्रा से अधिक या कम मात्रा में जारी हुई है, यह बाद में ही पता चल सकता है। आम तौर पर, किसी भी दिये गये मौके पर संचरण व निवेश की आवश्यकताओं की तुलना में हर प्रकार की मुद्रा कभी ज़्यादा तो कभी कम होती है और एक प्रक्रिया के तौर पर समतुलित होती रहती है।

पूँजीवादी उत्पादन पद्धति की इस गतिकी के कारण सोने में परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा से सोने में “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा में संक्रमण अपरिहार्य होता है। ‘अपरिवर्तनीय’ शब्द भ्रामक है क्योंकि किसी भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा अगर मालों (मुद्रा-माल समेत) में परिवर्तनीय नहीं है, तो वह मुद्रा की भूमिका निभा ही नहीं सकती है। तो फिर परिवर्तनीय और “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा में बुनियादी फर्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा के मामले में राज्यसत्ता अपने मौद्रिक प्राधिकार, यानी केन्द्रीय बैंक, की खिड़की पर मुद्रा-माल यानी सोने का विनिमय किसी फिक्स्ड विनिमय दर पर मुद्रा (यानी रुपया/डॉलर/पाउण्ड आदि) से नहीं करती है। सोने की बाज़ार कीमत अब फिक्स्ड नहीं रहती बल्कि कागज़ी मुद्रा में बाज़ार के उतार-चढ़ाव के मातहत होती है। अब सोने के उत्पादन का क्षेत्र भी मुनाफ़े के औसतीकरण में भागीदारी करता है और उसकी बाज़ार कीमत मुनाफ़े के औसतीकरण से निर्मित होने वाली उत्पादन की कीमतों के इर्द-गिर्द होती है। यानी, अन्तर यह हुआ कि अब सोने का विनिमय कागज़ी मुद्रा या स्वर्ण मुद्रा के अन्य प्रतिनिधियों के साथ सरकार द्वारा निर्धारित व समय-समय पर बदली जाने वाली आंशिक रूप से लचीली विनिमय दर पर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से लचीली विनिमय दर (flexible exchange rate) के आधार पर होता है। लेकिन स्वर्ण मुद्रा अभी भी आधिकारिक और औपचारिक तौर पर मूल्य की माप और कीमतों का मानक होती है और “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा जारी की गयी मात्रा के अनुसार औपचारिक तौर पर सोने की किसी मात्रा की नुमाइन्दगी करती है। ज़ाहिर है, ऐसे में सभी मालों की दो कीमतें बाज़ार में प्रभावी होती हैं: स्वर्ण मुद्रा में कीमत और कागज़ी मुद्रा में कीमत। यदि राज्यसत्ता कागज़ी मुद्रा को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मालों के संचरण व पूँजी की माँग की तुलना में अधिक मात्रा में जारी करती है तो स्वर्ण मुद्रा की तुलना में कागज़ी मुद्रा का अवमूल्यन होता है। लेकिन, जैसा कि स्वयं मार्क्स ने बताया था, इससे बस वही फ़र्क पड़ता है जो राज्यसत्ता द्वारा कीमतों के मानक यानी मुद्रा व मुद्रा-माल के विनिमय की दर को समय-समय पर बदलने पर पड़ता था: यानी, आप 1/240 आउंस सोने को 1 दिनेरियम कहने की बजाय अब 2 दिनेरियम कहते हैं। साथ ही, इस परिवर्तन के कारण सभी मालों की आपसी सापेक्षिक कीमत (relative price) पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि कागज़ी मुद्रा आवश्यकता से अधिक जारी की जाती है तो सभी मालों की निरपेक्ष कीमत (absolute price) समान दर से बढ़ती है लेकिन उनकी सापेक्षिक कीमत अभी भी अन्तत: सामाजिक मूल्य से ही निर्धारित होती है। मिसाल के तौर पर, यदि 1/240 आउंस सोने के उत्पादन में 5 घण्टे लगते हैं और अब सोने की इस मात्रा को कागज़ी मुद्रा में 1 दिनेरियम नहीं बल्कि 2 दिनेरियम अभिव्यक्त करता है, तो अब 5 घण्टे के सामाजिक श्रम का मौद्रिक समतुल्य 1 की बजाय 2 दिनेरियम होगा, लेकिन इससे मालों की आपसी विनिमय दर यानी उनकी सापेक्षिक कीमत में कोई अन्तर नहीं आयेगा। सापेक्षिक कीमतें पहले की ही तरह सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा और मुनाफ़े के दर के औसतीकरण से ही निर्धारित होती है।

अगली मंज़िल शुद्ध रूप से फियेट मुद्रा यानी ऐसी “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा होती है जहाँ सोना अब औपचारिक व आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप व कीमतों का मानक नहीं रह जाता है। इस सूरत में मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? इस सूरत में भी मालों की सापेक्षिक कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह पहले की ही तरह सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल (यानी सामाजिक मूल्य) और मुनाफ़े के दर के औसतीकरण (यानी उत्पादन की कीमतें) से ही निर्धारित होती है, जिसके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि सोना अब सीधे आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप और कीमतों का मानक नहीं रह जाता है और सोने की बाज़ार कीमत स्वयं फियेट मुद्रा में उत्पादन, मुनाफ़े के औसतीकरण और माँग और आपूर्ति की स्थितियों के अनुसार घटती-बढ़ती है, इसलिए स्वर्ण-मुद्रा के सापेक्ष निरपेक्ष कीमतों या कीमतों के सामान्य स्तर (general level of prices) का कोई नॉर्मल स्तर नहीं होता है जो मूल्य की माप व कीमतों के मानक के तौर पर किसी मुद्रा-माल (यानी सोना या चाँदी) से बँधा हुआ हो। वजह यह कि अब पूर्ण रूप से फियेट मुद्रा सोने के साथ औपचारिक तौर पर बँधी हुई नहीं है। ऐसे में, अगर राज्यसत्ता द्वारा उत्पादन की स्थितियों, प्रतिस्पर्द्धा व मुनाफ़े के औसतीकरण और अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित होने वाली सापेक्षिक कीमतों व उसके अनुरूप सोने की मात्रा की तुलना में अधिक फियेट मुद्रा जारी की जाती है, तो एक सीमा के बाद निरपेक्ष कीमतों के सामान्य स्तर (general level of prices) में बढ़ोत्तरी होती है। हम इस परिशिष्ट के आखिरी हिस्से में देखेंगे कि यह सीमा क्या होती है।

क्या इसका यह अर्थ है कि फियेट मुद्रा के मामले में मार्क्स द्वारा उद्घाटित मुद्रा के नियमों की जगह रिकार्डो व ह्यूम का मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त लागू होता है, जिसके अनुसार मुद्रा का मूल्य और इसलिए कीमतों का सामान्य स्तर केवल मुद्रा के परिमाण से निर्धारित हो जाता है? नहीं। क्योंकि मुद्रा की मात्रा अभी भी मालों की सापेक्षिक कीमत की कोई व्याख्या नहीं कर सकती। साथ ही, जारी की गयी समस्त फियेट मुद्रा, जिसमें कि बैंकों द्वारा जारी की गयी क्रेडिट मुद्रा भी शामिल है, संचरण में नहीं चली जाती है। यह मुख्यत: दो रूपों में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। पहला, मुद्रा की वह मात्रा जो नकदी और मूल डिपॉज़िट्स के रूप में बैंकों में मौजूद होती है। दूसरा, बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट से पैदा होने वाली क्रेडिट मुद्रा। दरअसल, डिपॉज़िट्स के दो हिस्से हो जाते हैं। क्योंकि जमा की गयी राशि के आधार पर बैंक ऋण देते हैं और अक्सर उस ऋण की राशि जमा की गयी राशि से कहीं ज़्यादा होती है। पूँजीवादी उत्पादन में क्रेडिट तन्त्र के विकास के साथ बैंकिंग पूँजीपति यह समझ जाता है कि उसे मात्र जमा राशियों का संरक्षक होने की आवश्यकता नहीं है और नकदी की औसत रोज़ाना माँग के अनुसार, वह अपने खातों में जमा राशि के अतिरिक्त और कई बार उससे अधिक मात्रा में ऋण दे सकते हैं। इसे संरक्षण बैंकिंग (guardian banking) से आंशिक रिज़र्व बैंकिंग (fractional reserve banking) में संक्रमण कहा जाता है। लेकिन बैंकिंग का बुनियादी नियम होता है कि हर ऋण स्वयं एक डिपॉज़िट पैदा करता है। मान लें कि बैंक ने किसी पूँजीपति को 1 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया तो इसका अर्थ है कि उस पूँजीपति के नाम के खाते में 1 करोड़ रुपये दर्ज़ हो जाते हैं। ऋण दी गयी राशि के आधार पर पैदा होने वाले क्रेडिट उपकरण भी अर्थव्यवस्था में संचरण के माध्यम के रूप में सर्कुलेट हो सकते हैं और आम तौर पर होते ही हैं। बैंक में जो वास्तविक मूल डिपॉज़िट्स होते हैं और अर्थव्यवस्था में जो नकदी मालों के संचरण में सर्कुलेट होती है, उसे ही ‘हाई पावर्ड मनी’ कहा जाता है, यानी मुद्रा का वह रूप जो केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसे अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। इसके अलावा, वे डिपॉज़िट्स होते हैं जो बैंकों द्वारा दिये गये ऋण से बनते हैं, यानी जो मुद्रा पूँजी की माँग की वजह से बैंकों द्वारा पैदा की गयी क्रेडिट मुद्रा है। नकदी, नकदी रिज़र्व (यानी मूल डिपॉज़िट्स) तथा ऋण द्वारा पैदा हुए डिपॉजिट्स ही पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समस्त मात्रा होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यह समूची मात्रा मालों के संचरण में लगी हो। जो मात्रा सीधे मालों के संचरण के माध्यम का काम करती है, वह नकदी के रूप में मौजूद होती है जबकि बाकी रिज़र्व के रूप में बैंकों के डिपॉजिटों के रूप में जमा होती है। मालों के संचरण की आवश्यकता के अनुसार जमा डिपॉजिट्स व नकदी की मात्रा बदलती रहती है, हालाँकि इससे हमेशा मुद्रा की कुल मात्रा में बदलाव हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें से कुछ अलग-अलग रूपों में भण्डारित (जमा/hoarded) होती हैं और कुछ नकदी के रूप में मालों के संचरण को अंजाम देती है। मिसाल के तौर पर, यदि बैंकों के पास रिज़र्व के तौर पर कुल 15 लाख रुपये हैं (जिसमें मूल डिपॉजिट व ऋण द्वारा पैदा हुए डिपॉजिट शामिल हैं) और अर्थव्यवस्था में नकदी के तौर पर कुल 5 लाख रुपये हैं, और कोई व्यक्ति अपने डिपॉजिट से 1 लाख रुपये कहीं पर भुगतान हेतु निकालता है, तो अब बैंकों के पास रिज़र्व के तौर पर 14 लाख रुपये होंगे जबकि मालों के संचरण की बदली आवश्यकता के अनुसार 6 लाख रुपये नकदी में होंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में हर प्रकार की मुद्रा की कुल मात्रा 20 लाख रुपये ही होगी। यह कुल मात्रा भी मालों के संचरण की आवश्यकता और पूँजी की माँग के अनुसार बदल सकती है, जो कि स्वयं अर्थव्यवस्था की औसत मुनाफ़े की दर से ही निर्धारित होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समूची मात्रा मालों के संचरण में नहीं लगी होती है। नतीजतन, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त निरपेक्ष कीमतों व मुद्रा के मूल्य की भी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है क्योंकि वह मुद्रा को केवल संचरण के माध्यम के रूप में ही समझता है। यह तो स्पष्ट ही है कि मुद्रा की जारी की गयी मात्रा मालों की सापेक्षिक कीमत की कोई व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अपने आप में समस्त रूपों में जारी मुद्रा कीमतों के निरपेक्ष स्तर की भी सुसंगत व्याख्या नहीं कर सकती है। पहले सापेक्षिक कीमत का मामला समझते हैं।

मान लें कि1 जूते की कीमत यदि 100 रुपये है और 2 कमीज़ की कीमत भी 100 रुपये है, तो 1 जूते का विनिमय 2 कमीज़ के साथ होता है। यदि कागज़ी मुद्रा के अधिक मात्रा में जारी होने के कारण अब उसी जूते की कीमत 200 रुपये है तो (दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की स्थितियाँ समान रहने की सूरत में) 2 कमीज़ की कीमत भी 200 रुपये हो जायेगी। सापेक्षिक कीमतों का स्तर पहले के ही समान मूल्य के श्रम नियम से ही तय हो रहा है और फियेट मुद्रा में अभिव्यक्त होने वाला निरपेक्ष कीमतों का स्तर ऊपरी तौर पर उन्हें बढ़ाकर प्रकट करता है। निश्चित तौर पर, जिस वर्ग का वेतन या मज़दूरी सोने में अपरिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा (जहाँ सोना अभी भी मूल्य की माप के रूप में काम कर रहा है) या फिर शुद्ध रूप से फियेट मुद्रा (जहाँ सोना औपचारिक व आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप का काम करना बन्द कर चुका है) में तय होती है, आवश्यकता से अधिक अपरिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा या शुद्ध रूप से फियेट मुद्रा जारी होने पर उसकी वास्तविक आय में तात्कालिक तौर पर कमी आती है और तात्कालिक तौर पर, पूँजीपति वर्ग इस रास्ते से मज़दूर वर्ग की वास्तविक मज़दूरी को कम करने के लिए इस तरक़ीब का इस्तेमाल भी करता है, हालाँकि इसकी एक सीमा होती है। वजह यह कि यह वास्तविक आय इस प्रकार के मौद्रिक कदमों से किसी भी विचारणीय कालखण्ड के लिए इतनी नीचे नहीं लायी जा सकती है कि श्रमशक्ति का पुनरुत्पादन ही न हो सके। साथ ही, वास्तविक मज़दूरी में इस प्रकार होने वाली कमी के प्रतिसाद या जवाब के तौर पर अन्तत: मज़दूर वर्ग अपनी मज़दूरी को बढ़ाने का संघर्ष करता है। इसलिए अपने आप में कागज़ी मुद्रा की मात्रा को घटाने या बढ़ाने से दीर्घकालिक तौर पर वास्तविक सापेक्षिक कीमतों के स्तर पर निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तो फिर महँगाई के ढाँचागत तौर पर बढ़ने या यूँ कहें कि कीमतों के सामान्य स्तर में दूरगामी और ढाँचागत तौर पर होने वाले उतार–चढ़ावों के क्या मूल कारण होते हैं? तात्कालिक तौर पर, महँगाई बाज़ार में किसी भी कारण से माँग और आपूर्ति में आने वाले तात्कालिक उतार-चढ़ावों, जमाखोरी, सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ाये जाने, प्राकृतिक कारणों जैसे कि अकाल आदि के कारण बढ़ सकती है। लेकिन महँगाई या फिर कहें कि कीमतों के सामान्य स्तर की आम गति के पीछे काम करने वाले मूल ढाँचागत कारक क्या हैं? मार्क्स ने बताया था कि माल मुद्रा (commodity money) के ज़माने में यदि सोने के उत्पादन क्षेत्र में उत्पादकता समूची अर्थव्यवस्था की औसत उत्पादकता के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और नतीजतन उसके मूल्य में कमी आती है, तो कीमतों का आम स्तर बढ़ेगा क्योंकि अन्य मालों का मूल्य सोने के मूल्य के सापेक्ष बढ़ेगा और कीमत और कुछ नहीं होती बल्कि मालों के मूल्य का सोने के मूल्य के साथ अनुपात होता है। यदि इसका उल्टा होता है तो कीमतों का आम स्तर नीचे आयेगा। स्पष्ट है कि मुद्रा-माल यानी सोने के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ मालों की निरपेक्ष कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, उनकी सापेक्षिक कीमतों में नहीं। ये नियम आम तौर पर सोने की मुद्रा, मूल्य के अन्य प्रतीकों (जो कि सीधे सोने का प्रतिनिधित्व करते हैं) जैसे अन्य धातुओं के सिक्कों व परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा पर सीधे तौर पर लागू होते हैं। इसके बाद, मार्क्स “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा की बात करते हैं। यदि “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा सोने की मुद्रा की आवश्यक मात्रा के सापेक्ष अधिक मात्रा में जारी की जाती है, तो स्वर्णिम कीमतों (golden prices) यानी कि सोने की मुद्रा में कीमतों में तो कोई अन्तर नहीं आयेगा और न ही मालों की सापेक्षिक कीमतों में कोई अन्तर आयेगा, लेकिन कागज़ी मुद्रा में कीमतें बढ़ेंगी, कागज़ी मुद्रा में सोने की कीमतें, यानी कागज़ी मुद्रा के साथ मुद्रा-माल के विनिमय की दर भी बढ़ेगी और नतीजतन निरपेक्ष कीमतों के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। जैसा कि हमने ऊपर ज़िक्र किया, ऐसी स्थिति में, कागज़ी मुद्रा में तय मज़दूरी या वेतन वाले वर्ग को निश्चित तौर पर अपनी वास्तविक आय में तात्कालिक तौर पर कमी का सामना करना पड़ता है।

पूर्ण रूप से फियेट मुद्रा (pure fiat money) के दौर में सोना औपचारिक व आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप नहीं रह जाता है। ऐसे में, सैद्धान्तिक तौर पर, राज्यसत्ता अपने मौद्रिक प्राधिकार के ज़रिये किसी भी मात्रा में कागज़ी मुद्रा जारी कर सकती है। युद्ध या आपदा के दौर में या अन्य आपात स्थितियों में पूँजीवादी राज्यसत्ताएँ अपने ख़र्च को पूरा करने के लिए अतीत में ऐसा करती भी रही हैं। लेकिन जब भी विशेष तौर पर आर्थिक संकट के दौर में राज्यसत्ता द्वारा माल संचरण तथा मुद्रा पूँजी की माँग से अधिक मात्रा में फियेट मुद्रा अर्थव्यवस्था में डाली जाती है तो उसका नतीजा आत्यन्तिक मुद्रास्फीति (hyperinflation) के रूप में सामने आया है। 1923 का जर्मनी और 1980 के दशक का अर्जेण्टीना इसके प्रमुख आधुनिक उदाहरण हैं। ऐसा होने पर इन देशों की मुद्रा में जनता का विश्वास ही समाप्त हो गया और लोगों ने सोने की जमाखोरी करना, सोने के ज़रिये मालों का विनिमय करना, अन्य किसी वांछनीय माल को संचरण का माध्यम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हुई वह था लोगों द्वारा सोने को ख़रीदने और उसकी जमाखोरी करने की होड़। वजह यह कि फियेट मुद्रा और उसे जारी करने वाली सरकार व उसकी अर्थव्यवस्था में जनता का भरोसा ख़त्म हो चुका था और अगर कोई चीज़ आर्थिक सुरक्षा मुहैया करा सकती थी तो वह था किसी वास्तविक मुद्रा–माल का संचय, जिसमें कि मूल्य अन्तर्भूत हो, यानी जिसके उत्पादन में श्रम का ख़र्च हुआ हो। मुद्रा के संचय/भण्डारण (hoarding) की भूमिका यही मुद्रा निभा सकती थी। फियेट मुद्रा के दौर में जो मूल्य का श्रम सिद्धान्त वाष्पित हो गया प्रतीत होता है, वह ऐसे आर्थिक संकटों के दौर में सहसा एक प्राकृतिक शक्ति के रूप में प्रकट होता है। राज्य द्वारा जारी फियेट मुद्रा व बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट मुद्रा (इस पर आगे के अध्यायों में विस्तार से चर्चा की जायेगी) पर आधारित ऋण अर्थव्यवस्था (credit economy) ऐसे संकट के दौरों में, मार्क्स के शब्दों में, सहसा मौद्रिक अर्थव्यवस्था (monetary economy) में तब्दील हो जाती है और लोगों में सोने की जमाखोरी की होड़ लग जाती है। यहाँ एक वास्तविक मुद्रा-माल मुद्रा के तीसरे प्रकार्य को पूरा करते हुए फिर से प्रकट होता है, यानी मुद्रा की जमाखोरी क्योंकि वह अन्तर्भूत मूल्य (intrinsic value) वाला सार्वभौमिक समतुल्य है। कागज़ी मुद्रा की ऐसे संकट के दौरों में विश्वस्नीयता ख़त्म होती जाती है। हर दिन के साथ कागज़ी मुद्रा का मूल्य गिरता है और लोग उसे किसी वास्तविक मुद्रा-माल में तब्दील करने की होड़ में लग जाते हैं क्योंकि उसका मूल्य किसी भी दिये गये दिक् व काल में उसमें लगे अमूर्त श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। यानी, सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम द्वारा, जो कि उसके उत्पादन में ख़र्च हुआ है।

इसलिए फियेट मुद्रा के दौर में औपचारिक तौर पर सोना मूल्य की माप नहीं रहा जाता है और इसलिए उसके नियम कुछ मायनों में मुद्रा-माल और उसके प्रतीकों के संचरण को संचालित करने वाले नियमों से भिन्न होते हैं। लेकिन उसके नियम भी मुद्रा-माल, उसके परिवर्तनीय प्रतीकों और फिर उसके “अपरिवर्तनीय” प्रतीकों के विकास और फिर उनके अतिक्रमण के नियमों से ही निकलते हैं। अन्तर सिर्फ इतना होता है कि जब तक स्वयं स्वर्ण-मुद्रा मालों के संचरण का माध्यम होती है, तो कीमतों का निर्धारण सीधे समस्त मालों के उत्पादन और सोने के उत्पादन की स्थितियों से होता है; जब उसके परिवर्तनीय प्रतीक (अन्य धातुओं के सिक्के या परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा) का दौर आता है, तो भी ये ही नियम लागू होते हैं कि क्योंकि राज्यसत्ता के मौद्रिक प्राधिकार मनमाने तरीके से कागज़ी मुद्रा नहीं जारी कर सकते हैं और वे सोने के उनके रिज़र्व से निर्धारित होती है; इसके बाद, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार और विकास के साथ यह धात्विक बैरियर पूँजीवादी उत्पादन व पूँजी संचय में बाधा पैदा करने लगता है। मार्क्स इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि मूल्य की माप व कीमतों के मानक के स्थापित होने के बाद 10 लाख रुपये के माल के विनिमय हेतु 10 लाख रुपये के मूल्य के बराबर सोने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह काम कागज़ी मुद्रा भी कर सकती है जिसकी सोने के साथ आंशिक तौर पर फिक्स्ड/लचीली विनिमय दर (यानी परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा) हो या पूर्ण रूप से लचीली विनिमय दर (यानी अपरिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा) हो।

मार्क्स के जीवन-काल में उपरोक्त रूपों में ही मुद्रा-रूप का उद्भव और विकास हुआ। इसलिए यह ज़ाहिर है कि मार्क्स उसी के बारे में बात कर सकते थे, पूर्ण रूप से फियेट मुद्रा व करेंसी की नहीं, जो कि पैदा ही 1940 से 1971 के बीच हुई है। यानी, ऐसी “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा जिसमें सोने ने औपचारिक व आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप की भूमिका निभाना बन्द कर दिया है। लेकिन क्या मार्क्स द्वारा दिये गये मूल्य के सिद्धान्त से ऐसी फियेट मुद्रा को नहीं समझा जा सकता है, जैसा कि कई लोग दावा करते हैं? क्या ऐसी फियेट मुद्रा के दौर में रिकार्डो का मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त लागू होता है? नहीं। फियेट मुद्रा के गति के नियम भी मूल्य के नियम से ही बँधे हैं। बस फ़र्क इतना है कि फियेट मुद्रा का मूल्य आधिकारिक तथा औपचारिक तौर पर सीधे सोने के मूल्य से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन यह सिर्फ प्रतीति (appearance) का स्तर है।

किसी भी प्रकार की मुद्रा की एक इकाई पूँजीवादी समाज में सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम यानी की मूल्य के एक विशिष्ट परिमाण की नुमाइन्दगी करती है। मार्क्स मूल्य के मौद्रिक समतुल्य की बात करते हुए इस प्रकार की मिसालें देते हैं: “मान लें कि 3 शिलिंग 6 घण्टे के सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की नुमाइन्दगी करता है”, आदि। इस प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में सोना औपचारिक व आधिकारिक तौर पर एक मध्यस्थ हो सकता है या नहीं हो सकता है। सोना मुद्रा बनने के साथ एक आम माल नहीं रह जाता है बल्कि मूल्य की एक ऐसी माप या स्केल बन जाता है, जो कि स्वयं भी परिवर्तनीय है क्योंकि सोने के मूल्य में स्वयं परिवर्तन आता है। कागज़ी मुद्रा इस रूप में और कुछ नहीं सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की एक विशिष्ट मात्रा की नुमाइन्दगी करती है। जब वह सोने से औपचारिक तौर पर बँधी नहीं भी रह जाती है तो भी वह सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की किसी मात्रा का ही प्रतिनिधित्व करती है और इसकी गणना करने की कई पद्धतियाँ मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रियों ने बाद में निकाली हैं। आगे हम इनमें से एक पद्धति पर चर्चा करेंगे और साथ ही यह समझेंगे कि फियेट मुद्रा के दौर में महँगाई के उतार-चढ़ाव को कौन-से ढाँचागत कारक प्रभावित करते हैं।

यहाँ जिस बात पर हमें सबसे पहले ग़ौर करना चाहिए वह यह है कि मुद्रा और कुछ नहीं बल्कि मूल्य का स्वतन्त्र–रूप (independent value-form) है। मूल्य हमारे सामने हमेशा ठोस तौर पर मुद्रा-रूप में ही नहीं आता है, बल्कि यह दो विनिमय करने वाले पक्षों के बीच किसी बही में दर्ज हो रहे श्रम के घण्टों, अचल पूँजी के घिसाई मूल्य, पूँजीपतियों के बहीखातों में मालों के मूल्य के रूप में भी सामने आता है। यह दिखलाता है कि ऐतिहासिक तौर पर और तार्किक तौर पर मालों का अस्तित्व मुद्रा के अस्तित्व से पुराना है और मूल्य और कुछ नहीं है बल्कि जम गया अमूर्त श्रम (congealed abstract labour) है जिसे सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल में मापा जाता है। मुद्रा की व्याख्या केवल मालों के मूल्य के आधार पर ही की जा सकती है। इसके बिना अवधारणात्मक तौर पर मुद्रा की व्याख्या न तो ऐतिहासिक तौर पर की जा सकती है और नही तार्किक तौर पर। मुद्रा का मूल प्रकार्य ही यह है कि वह सामाजिक रूप से आवश्यक अमूर्त साधारण श्रम की मात्रा यानी मूल्य को अभिव्यक्त करने वाला स्वतन्त्र-मूल्य रूप है।

निश्चित तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, यह एक माल के रूप में ही पैदा होता है लेकिन हमेशा इसका औपचारिक व आधिकारिक तौर पर किसी माल से बँधा होना अनिवार्य नहीं है। मार्क्स के मुद्रा के सिद्धान्त से ही यह बात स्पष्ट तौर पर निकलती है कि साधारण माल उत्पादन से पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में संक्रमण और पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के उत्तरोत्तर विकास के साथ पूँजी संचय व विस्तारित पुनरुत्पादन मुद्रा–माल की धात्विक सीमा का अतिक्रमण करते हुए मुद्रा–माल, मुद्रा–माल के प्रतिनिधियों (मसलन, अन्य धातुओं के सिक्के, परिवर्तनीय कागज़ी नोट) व “अपरितर्वनीय” कागज़ी नोट और उसके बाद शुद्धत: फियेट मुद्रा तक के संक्रमण को अंजाम देते हैं। यह मुद्रा के अलग-अलग प्रकार्यों के विकसित होने और उनके आपसी सम्बन्धों के रूपान्तरित होने में प्रकट होता है, यानी मूल्य की माप, कीमतों का मानक, संचरण का माध्यम और मूल्य का भण्डार (यानी, आर्थिक सुरक्षा के उपाय के तौर पर मुद्रा की जमाखोरी)। आज जब कि हम शुद्ध फियेट मुद्रा के युग में हैं, तो मूल्य की माप के तौर पर सोने की औपचारिक व आधिकारिक भूमिका समाप्त हो चुकी है। राज्यसत्ता के मौद्रिक प्राधिकार द्वारा संचरण में डाली गयी कागज़ी मुद्रा की मात्रा समस्त मालों की निरपेक्ष कीमतों, या कीमतों के सामान्य स्तर, को निर्धारित करती है। लेकिन वह मालों की सापेक्षिक कीमत को निर्धारित नहीं करती। साथ ही, राज्यसत्ता के मौद्रिक प्राधिकार मनमाने तरीके से कागज़ी मुद्रा को जारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसकी मात्रा मालों के संचरण और मुद्रा-पूँजी की माँग से निर्धारित होती है। यदि कोई मौद्रिक प्राधिकार इससे ज़्यादा कागज़ी मुद्रा जारी करता है, तो एक सीमा के बाद कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है। वह सीमा क्या है, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि ऐसी शुद्ध फियेट मुद्रा के तौर पर मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है।

जब स्वर्ण मुद्रा ही मूल्य की माप व कीमतों के मानक के साथ संचरण के माध्यम की भूमिका भी निभाती थी, उस दौर में मार्क्स ने मुद्रा के मूल्य को निम्न रूप निर्धारित किया था। मुद्रा का मूल्य सोने के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल से निर्धारित होता है। ऐसे में, मालों की कीमत और कुछ नहीं बल्कि मालों के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल और सोने के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल के अनुपात से निर्धारित होती थी। गणितीय सूत्रीकरण के तौर पर देखें, तो:

∑P = Lc/Lg

समस्त मालों की कुल कीमत = समस्त मालों के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक श्रम की कुल मात्रा/स्वर्ण मुद्रा के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक श्रम की मात्रा

(∑P यहाँ कीमतों का कुल योग है, Lc मालों के उत्पादन में लगा सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम है, जबकि Lg सोने के उत्पादन में लगा सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम है)

इसी समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं:

∑P = (1/Lg) * Lc

यहाँ हम समस्त मालों की कुल कीमत की बात कर रहे हैं, इसलिए अलग-अलग मालों के मूल्य, उनकी उत्पादन की कीमत और उनकी बाज़ार की कीमतों के अन्तर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर सामाजिक मूल्य, उत्पादन की कीमतों व बाज़ार कीमतों के योग बराबर होते हैं। यह मार्क्स द्वारा उद्घाटित माल उत्पादन का बुनियादी नियम है। यानी, मूल्य विनिमय में न तो पैदा हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है।

उपरोक्त समीकरण में 1/Lg को ही श्रमकाल का मौद्रिक समतुल्य (Monetary Equivalent of Labour-Time) कहा जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक इकाई समय में उत्पादित सोने की मात्रा है। मिसाल के तौर पर, अगर 4 घण्टे में 1 आउंस सोना पैदा होता है तो:

1/Lg = ¼ आउंस सोना

यह समूची अर्थव्यवस्था में हर घण्टे पैदा होने वाले नये मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

मार्क्स का अगला महत्वपूर्ण बिन्दु माल उत्पादन का एक आम नियम है, यानी कि यह कि सभी मालों की कुल कीमत और संचरण में मौजूद मुद्रा की मात्रा के बीच एक निश्चित सम्बन्ध होता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि समस्त मालों की कीमतों का योग उनके उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल और सोने के उत्पादन में लगने वाले सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल का अनुपात है क्योंकि मालों की कीमत और कुछ नहीं होती बल्कि उनके मूल्य (यानी उनमें अन्तर्भूत सामाजिक श्रम की मात्रा) और सोने के मूल्य का अनुपात ही होती है। यहाँ तक अभी हम मुद्रा की मात्रा की बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुद्रा की मात्रा कैसे निर्धारित होती है? मार्क्स के अनुसार, यह कीमतों के कुल योग और मुद्रा के वेग से निर्धारित होती है। यानी:

Mg = ∑P/V

जहाँ Mg स्वर्ण मुद्रा की मात्रा है और V स्वर्ण मुद्रा का वेग है। इस प्रकार यह कीमतों का कुल योग और मुद्रा का वेग है जो कि संचरित होने वाली मुद्रा की मात्रा को तय करता है। स्वर्ण मुद्रा या उसके परिवर्तनीय प्रतिनिधियों (यानी अन्य धातुओं के सिक्कों व परिवर्तनीय कागज़ी मुद्रा) के युग में यदि मौद्रिक प्राधिकार इससे ज़्यादा मुद्रा संचरण में डालता है या अन्य कारणों से सोने की अधिक मात्रा अर्थव्यवस्था में आती है, तो उसकी जमाखोरी होगी और वह पूरी की पूरी संचरण में नहीं जायेगी। यहीं पर मार्क्स ह्यूम और रिकार्डो से भिन्न थे।

रिकार्डो के अनुसार, किसी भी प्रकार की मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होने पर मुद्रा का मूल्य गिर जायेगा और कीमतें बढ़ जायेंगी। मार्क्स ने बताया कि ऐसा नहीं होगा। यदि मुद्रा की आपूर्ति संचरण की आवश्यकता से बढ़ती है तो पूँजीवादी माल उत्पादन की व्यवस्था में इसके दो नतीजे होंगे: पहला, मुद्रा पूँजी का आधिक्य होगा और इसके नतीजे के तौर पर औसत ब्याज़ दर गिर जायेगी और मुनाफ़े की दर और इसलिए निवेश की दर में बढ़ोत्तरी होगी। दूसरा यह कि इसके कारण समाज में मौजूद प्रभावी माँग में भी एक हद तक बढ़ोत्तरी होगी, जो सीमित तौर पर उत्पादन को बढ़ावा देगी। लेकिन इसकी एक सीमा होगी, जिस पर हम अन्त में आएँगे। ज़ाहिर है, रिकार्डो मुद्रा को केवल संचरण के माध्यम के तौर पर देख रहे थे और मूल्य की माप और मूल्य के भण्डार तथा जमाखोरी के प्रकार्य को नहीं समझ पा रहे थे।

अब उपरोक्त समीकरण में “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा की सूरत में क्या परिवर्तन होंगे, उन्हें समझना ज़रूरी है। ठीक यही परिवर्तन शुद्ध फियेट मुद्रा पर भी लागू होंगे, यानी वह कागज़ी मुद्रा जिसके मामले में सोना अब औपचारिक व आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप या कीमतों का मानक नहीं रह गया है। इस मामले में मुद्रा का मूल्य केवल सोने के मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह संचरण में डाली गयी फियेट मुद्रा की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यहाँ मुद्रा का मूल्य मालों के संचरण के लिए आवश्यक स्वर्ण-मुद्रा की वांछित मात्रा (जो स्वर्ण-मुद्रा व उसके प्रतिनिधियों जैसे कि अन्य धातुओं के सिक्कों या परिवर्तनीय कागज़ी नोटों के संचरण के माध्यम होने की सूरत में आवश्यक होती) और संचरण में डाली गयी फियेट मुद्रा के अनुपात से निर्धारित होता है। गणितीय सूत्रीकरण के तौर पर कहें तो:

फियेट मुद्रा की स्थिति में श्रमकाल का मौद्रिक समतुल्य (MELTp) = (1/Lg) * (Mp/Mg) = MELT * (Mp/Mg)

यहाँ पर Mg सोने की मुद्रा की वह मात्रा है जो कि संचरण का माध्यम होती, अगर सोने की मुद्रा या उसके परिवर्तनीय प्रतीक या प्रतिनिधि संरचण में होते; Mp फियेट मुद्रा की मात्रा है जो कि संरचण में डाली गयी है।

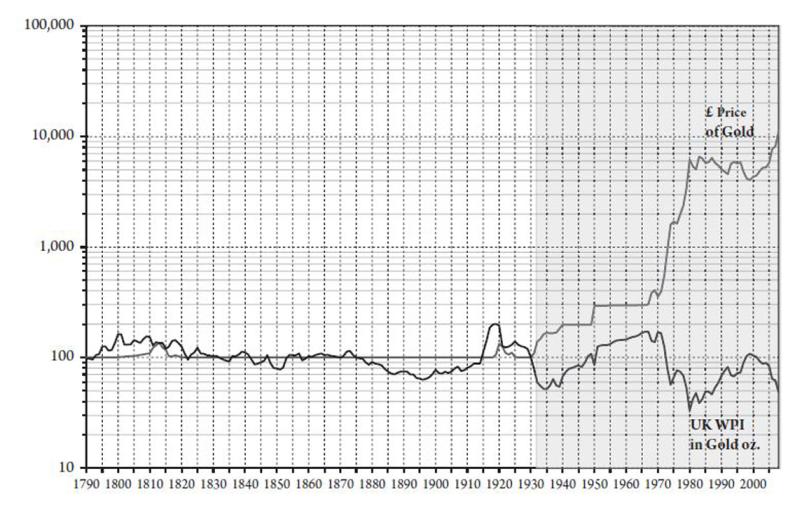

चित्र 1 : ब्रिटेन में स्वर्णिम कीमतों में थोक कीमत सूचकांक तथा सोने की पाउण्ड कीमत (मुद्रा कीमत), 1790 से 2009 तक. आधार वर्ष 1930, लॉग स्केल 1930 = 100

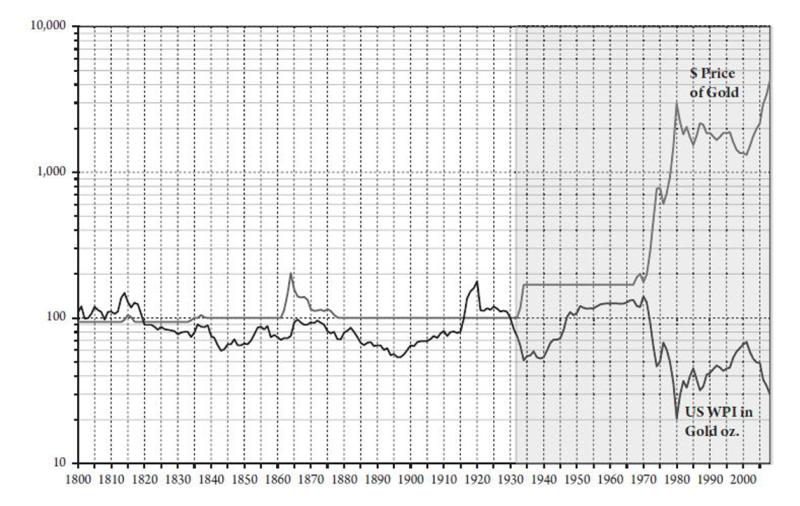

चित्र 2: अमेरिका में स्वर्णिम कीमतों में थोक कीमत सूचकांक और सोने की डाॅलर कीमत (मुद्रा कीमत), 1800 से 2000. आधार वर्ष 1930, लॉग स्केल 1930 = 100

देखने में यह लग सकता है कि फियेट मुद्रा के मामले में हम मुद्रा की मात्रा से मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं और इस पर रिकार्डो के परिमाण सिद्धान्त पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मार्क्स के अनुसार उनके ज़माने की “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा की सूरत में भी यह मुद्रा की मात्रा ही थी जो कि सोने के मूल्य के सापेक्ष कागज़ी मुद्रा के मूल्य को या सभी मालों की कागज़ी मुद्रा में कीमत को तय करती थी। इससे मालों की स्वर्णिम कीमत (golden prices) या सोने के मूल्य पर कोई अन्तर नहीं पड़ता था, हालाँकि कागज़ी मुद्रा में सोने की बाज़ार कीमत बदल जाती थी। यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि मूल्य की सारवस्तु और कुछ नहीं बल्कि अमूर्त साधारण श्रम की मात्रा है जिसे सामाजिक रूप से आवश्यक श्रमकाल में मापा जाता है। अपने आप में सोना ही मूल्य नहीं है, वह मूल्य की माप है और इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण थे कि वह मूल्य की माप बना। मूल्य सामाजिक रूप से आवश्यक अमूर्त साधारण श्रम की मात्रा है। सामान्य तौर पर, सोना मूल्य की माप ठीक इसीलिए बना क्योंकि उसके उत्पादन में अमूर्त मानवीय श्रम लगा है। उसका एक अन्तर्भूत श्रम-मूल्य है। विशिष्ट तौर पर, वह मूल्य की माप इसलिए बना क्योंकि उसकी गुणवत्ता सार्वभौमिक तौर पर समान होती है (ठीक उसी प्रकार, जैसे कि अमूर्त श्रम की), उसे छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित किया जा सकता है और वह कम नाशवान होता है। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के एक ख़ास दौर में वह औपचारिक और आधिकारिक तौर पर मूल्य की माप बना। इसका यह अर्थ नहीं है कि पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के समूचे कालखण्ड में वह मूल्य की औपचारिक व आधिकारिक माप बना रहेगा। ऐसे में, यदि सोना औपचारिक तौर पर मूल्य की माप न रह जाये, उसकी कीमत कागज़ी मुद्रा में बाज़ार की गति के अनुसार ऊपर-नीचे हो और राज्यसत्ता और निजी पूँजीपति, व्यापारी आदि सोने को मूल्य की माप के तौर पर इस्तेमाल न भी करें, तो भी कागज़ी मुद्रा का मूल्य मूल्य के श्रम सिद्धान्त से ही निर्धारित होगा। बस उसमें सोने की मध्यस्थता औपचारिक तौर पर समाप्त हो जायेगी, बल्कि वह आम तौर पर पूँजी संचय की गति और उत्पादन की स्थितियों से तय होगा। निश्चित तौर पर, इसमें मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में पूँजीवादी राज्यसत्ता की मौद्रिक नीति और बाज़ार की गति की प्रत्यक्ष भूमिका और हस्तक्षेप के कारण मुद्रा का मूल्य कहीं ज़्यादा उथल-पुथल से होकर गुज़रेगा। लेकिन तब भी व मूल्य के श्रम सिद्धान्त से ही संचालित होगा।

यही कारण है कि जब अर्थव्यवस्थाएँ संकट में होती हैं और कागज़ी मुद्रा का अत्यधिक अवमूल्यन होता है, तो बाज़ार में सोने की माँग बढ़ जाती है। लोग मूल्य के भण्डार के तौर पर फियेट मुद्रा की जमाखोरी नहीं करते, बल्कि सोने की जमाखोरी करते हैं, जो ठीक इसीलिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम होता है क्योंकि उसमें मूल्य (संघनित अमूर्त श्रम) अन्तर्निहित होता है। नीचे दिये गये ग्राफ़ में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में 1970 के दशक के बाद भी, यानी जब स्वर्ण मानक समाप्त हो गया था, मालों की औसत स्वर्णिम कीमत में उस प्रकार का उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है और वह उतार-चढ़ाव काफ़ी-कुछ उतना ही है जैसा कि 1970 के दशक के पहले था। इतना उतार-चढ़ाव उत्पादन की स्थितियों में परिवर्तन और मुनाफ़े की दर के औसतीकरण के कारण भी होता ही है। लेकिन कागज़ी मुद्रा में नापे जाने वाले कीमत सूचकांक में 1970 के दशक से हमें उछाल मिलता है और तब से निरपेक्ष कीमतों के स्तर में बढ़ने का रुझान सामान्य तौर पर दिखता है।

ऊपर दिये गये दो ग्राफ़ों से यह भी स्पष्ट है कि सोने की (फियेट मुद्रा में) बाज़ार कीमतों में 1970 के दशक के बाद तेज़ी से वृद्धि होती है और यह प्रक्रिया काफ़ी उथल-पुथल के साथ होती है। लेकिन कीमतों के आम स्तर में स्वर्णिम कीमतों के अनुसार कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, यानी सोने के साथ अन्य मालों की सापेक्षिक कीमत में कोई बड़ी गिरावट या बढ़ोत्तरी नहीं होती है। स्पष्ट है, निरपेक्ष कीमतों में होने वाली बढ़ोत्तरी का कारण वास्तव में फियेट मुद्रा में कीमतों (fiat money prices) में आया उछाल है क्योंकि संकट के दौर में अधिकांश पूँजीवादी सरकारों ने संकट से निपटने के लिए मौद्रिक अवमूल्यन कर अपने ख़र्चों को पूरा करने और मज़दूर वर्ग की वास्तविक मज़दूरी को कम करने का रास्ता चुना। जिन वर्गों के वेतन/मज़दूरी फियेट मुद्रा में निर्धारित होते हैं, ज़ाहिरा तौर पर, मुद्रा के हर अवमूल्यन पर उनकी वास्तविक आमदनी कम होती है। यह प्रक्रिया भी उतार-चढ़ाव से भरी होती है क्योंकि पूँजीपति वर्ग इस प्रक्रिया को एकतरफ़ा तरीके से और अन्तहीन तौर पर नहीं चला सकता है।

दूसरी वजह, जिसके कारण उपरोक्त रूप से फियेट मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के बावजूद हम मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त पर नहीं जा रहे हैं वह यह है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त केवल निरपेक्ष कीमतों की बात करता है और वह मालों की सापेक्षिक कीमतों की कोई व्याख्या नहीं कर पाता है, जो कि स्वयं सामाजिक मूल्य (यानी सामाजिक रूप से आवश्यक अमूर्त श्रम की मात्रा) और उत्पादन की कीमतों (यानी मुनाफ़े के तमाम सेक्टरों के बीच औसतीकरण के बाद पैदा होने वाली कीमतें, जिसके इर्द-गिर्द बाज़ार कीमतें घूमती हैं) से ही तय होती है। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अलग-अलग मालों के मूल्य और सापेक्षिक कीमतों के निर्धारण की व्याख्या नहीं कर सकता है। मार्क्स के मौद्रिक सिद्धान्त को यदि हम “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा से फियेट मुद्रा तक भी विस्तारित करें, तो वह केवल निरपेक्ष कीमतों की ही नहीं बल्कि सापेक्षिक कीमतों को भी व्याख्यायित करता है और शुद्ध फियेट मुद्रा के ज़रिये कीमतों के स्तर का निर्धारण भी सिर्फ जारी की गयी मात्रा से नहीं बल्कि श्रमकाल के मौद्रिक समतुल्य के ज़रिये होता है, जिसका आकलन करने के लिए हम स्वर्ण-मुद्रा की उस काल्पनिक मात्रा (notional quantity) का आकलन करते हैं, जो संचरण का माध्यम होने पर अनिवार्य होती।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से अन्तर की तीसरी वजह यह है कि फियेट मुद्रा के मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की अनिवार्यता की व्याख्या पूँजीवादी माल उत्पादन की स्थितियों से निर्धारित होती है। कोई बैंक या कोई सरकारी मौद्रिक प्राधिकार भी मनमाने तरीके से मुद्रा की कोई भी मात्रा नहीं जारी कर सकता है और यह भी मालों के संचरण, मुद्रा पूँजी की माँग और राज्यसत्ता की आवश्यकताओं से निर्धारित होता है। कुल मिलाकर, यह मुनाफ़े की औसत दर की गति होती है जो एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की माँग व मात्रा को निर्धारित करती है। अन्यथा, फियेट मुद्रा के युग में मुद्रा की जमाखोरी, उसके संचित पिण्डों के मौजूदा होने की कोई तार्किक व्याख्या नहीं की जा सकती है। चूँकि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के संचरण के माध्यम होने की भूमिका को ही रेखांकित करता है इसलिए उसके अनुसार मुद्रा की समूची मात्रा संचरण में होती है और इसी तर्क के आधार पर वह मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह कोई भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी जानता है। इस बात को मार्क्सवादी और ग़ैर-मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों ने तर्कों व तथ्यों के साथ प्रदर्शित किया है कि कीमतों के सामान्य स्तर (general level of prices) की, मुद्रा के तमाम पिण्डों (hoards) के पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में संचित होने की परिघटना की और मालों के सापेक्षिक मूल्य की व्याख्या पेश करने में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णत: असफल है।

अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि फियेट मुद्रा की जारी की जाने वाली मात्रा को पूँजीवादी राज्यसत्ता व उसका मौद्रिक प्राधिकार बढ़ाते हैं तो उसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम क्या होगा। यदि सरकार फियेट मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती है, तो उसका पहला असर वही होगा जिसकी बात मार्क्स ने किसी भी प्रकार की मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी के सन्दर्भ में की थी। यदि ऐसा होता है तो इसका पहला असर यह होगा कि औसत ब्याज़ दर में कमी आयेगी और मुद्रा पूँजी की माँग बढ़ेगी क्योंकि “पूँजी की कीमत” कम हो गयी। वजह यह कि मुद्रा की जो मात्रा मालों के संचरण के लिए आवश्यक है वह मालों के संचरण में जायेगी और बाकी पिण्डों (hoards) के रूप में संचित होगी। साथ ही, यह प्रभावी माँग को भी तात्कालिक तौर पर बढ़ायेगा और इस रास्ते भी निवेश की दर को बढ़ावा देगा। लेकिन इसकी एक सीमा होती है। वह सीमा क्या है? कींसवादियों के अनुसार, पूँजीवादी सरकार तब तक मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती रह सकती है, जब तक कि समूची कार्यशक्ति को अर्थव्यवस्था में सोख नहीं लिया जाता। यानी, निजी सेक्टर व सरकारी सेक्टर (जिसे कींसवादी व उत्तर-कींसवादी ‘आखिरी सहारे वाला नियोक्ता’ या ‘Employer of the Last Resort (ELR)’ कहते हैं) द्वारा जब तक समस्त या लगभग समस्त श्रम आपूर्ति को सोख नहीं लिया जाता, तब तक मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने से मुद्रा के मूल्य पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और महँगाई में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। जब यह मंज़िल नज़दीक आती है तो मज़दूरी की दर बढ़ती जाती है, मुनाफ़े की दर घटती जाती है, निवेश की दर घटती जाती है, महँगाई की दर बढ़ती जाती है। लेकिन जब तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार के आस-पास न पहुँचे तब तक सरकार बिना चिन्ता मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती रह सकती है और बजट घाटे की नीति पर अमल करती रह सकती है। यानी, कींसवादियों के अनुसार, अन्तिम सीमा है श्रम आपूर्ति की सीमा।

लेकिन वास्तव में यह श्रम आपूर्ति नहीं होती है जो कि मुद्रा आपूर्ति के लिए सीमा का काम करती है, जिसके बाद मुद्रा की आपूर्ति महँगाई को बढ़ावा देती है। वजह यह है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अपनी आन्तरिक गति से ही बेरोज़गारों की एक फ़ौज को क़ायम रखती है, जो कई कारणों से उसके लिए अनिवार्य है। पहला कारण यह है कि यह मज़दूरों के पक्ष को सर्वहारा वर्ग और पूँजीपति वर्ग के वर्ग संघर्ष में कमज़ोर रखता है, उन्हें अनुशासित करने में पूँजीपति वर्ग की मदद करता है। दूसरा, पूँजी के आवयविक संघटन के बढ़ने की नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ बेरोज़गारों की तादाद लगातार पैदा होती ही रहती है। ”और तीसरा कारण यह है कि पूँजीवादी उत्पादन प्रकृति से ही विस्तारित पुनरुत्पादन होता है इसलिए पूँजीवाद को बेरोज़गारों की एक रिज़र्व आर्मी अनिवार्य रूप से चाहिए होती है।” इसलिए पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आम तौर पर पूर्ण या लगभग पूर्ण रोज़गार की कोई स्थिति आ ही नहीं सकती है। कींस के अनुसार, पूर्ण रोज़गार की स्थिति के क़रीब पहुँचने पर ही महँगाई बढ़ती है। लेकिन 1970 के दशक में बेरोज़गारी और महँगाई दोनों के एक साथ चरम पर पहुँचने के साथ कींस का यह सिद्धान्त ग़लत सिद्ध हो गया।

यदि श्रम आपूर्ति सीमा नहीं है तो वह सीमा क्या है जिसके बाद मुद्रा की आपूर्ति के बढ़ने के साथ महँगाई का बढ़ना अवश्यम्भावी हो जाता है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यह मुनाफ़े की औसत दर है जो इसके लिए अन्तिम सीमा का काम करती है। वजह यह है कि पूँजीपति मुनाफ़े के लिए निवेश करता है, लोगों को रोज़गार देने के लिए नहीं। यह दीगर बात है कि बिना श्रमशक्ति ख़रीदे वह मुनाफ़ा नहीं हासिल कर सकता क्योंकि बेशी मूल्य समेत समस्त मूल्य केवल श्रम से ही पैदा हो सकता है। लेकिन श्रमिकों को नौकरी देना उसका मक़सद नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने के कारण ब्याज़ दर घटती है, उद्यमी मुनाफ़े की दर बढ़ती है, मुद्रा पूँजी की माँग बढ़ती है, निवेश की दर बढ़ती है और वृद्धि दर बढ़ती है। निवेश की दर के बढ़ने के साथ पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा क्षमता का उपयोग (utilization of capacity) अधिकतम सम्भव बढ़ता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की अधिकतम वृद्धि दर क्या होती है?

अधिकतम वृद्धि दर तब हासिल होती है जब समूचा मुनाफ़ा पुन:निवेशित होता है। मुनाफ़े की निरपेक्ष मात्रा को मुनाफ़े की औसत दर ही निर्धारित करती है। मुनाफ़े की औसत दर वह अधिकतम सीमा है, जिस तक निवेश की दर को बढ़ाया जा सकता है। जब कोई अर्थव्यवस्था इस सीमा के नज़दीक तक पहुँचती है, केवल तभी मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ना अपने आप में महँगाई के बढ़ने का कारण बनता है, यानी कि निरपेक्ष कीमतों के आम स्तर के बढ़ने का कारण बनती है। यानी, अपने आप में, मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा महँगाई की दर को ढाँचागत तौर पर निर्धारित नहीं करती है, बल्कि यह मुनाफ़े की औसत दर की गति है जो ढाँचागत तौर पर और दूरगामी रूप में आम तौर पर निरपेक्ष कीमतों के आम स्तर के उतार–चढ़ाव को संचालित करती है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हम ढाँचागत कारकों की बात कर रहे हैं जो लम्बी दूरी में कीमतों की गति को निर्धारित करते हैं। तात्कालिक तौर पर, फियेट मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी, जमाखोरी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएँ पैदा होना, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की आन्तरिक अराजकता के कारण कुछ विशेष मालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आदि भी महँगाई की दर को बढ़ा या घटा सकती हैं। मज़दूर वर्ग के वर्ग संघर्ष के कमज़ोर होने के कारण और संकट के दौर में बेरोज़गारी के बढ़ने के कारण औसत मज़दूरी के श्रमशक्ति के मूल्य से अधिक नीचे जाने के कारण विशेष तौर पर मेहनतकश वर्गों के लिए भी महँगाई में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इसके अलावा, पूँजीवादी राज्यसत्ता द्वारा बुर्जुआ राजनीतिक वर्ग के ऐशो–आराम और पूँजीपति वर्ग को ऋणों से छुटकारे, रियायती दरों पर संसाधनों को सौंपे जाने के कारण होने वाले घाटे को अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ाकर पूरा किये जाने की नीतियों के कारण भी महँगाई की दर में वृद्धि आ सकती है। आज हमारे देश में आम मेहतनकश जनता के लिए महँगाई के सबसे प्रमुख कारण उपरोक्त दो कारण हैं जिनका हमने ज़िक्र किया है। लेकिन इन तात्कालिक कारणों के कारण छोटी दूरी में कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी सुसंगत तरीके से तभी समझा जा सकता है जबकि कीमतों के सामान्य स्तर में ढाँचागत तौर पर और लम्बी दूरी में होने वाले परिवर्तनों के पीछे काम करने वाले बुनियादी कारणों को समझा जाये।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मार्क्स द्वारा उद्घाटित मुद्रा के नियम और कुछ नहीं बल्कि मूल्य के श्रम सिद्धान्त का ही विस्तार हैं। इन नियमों के ज़रिये मार्क्स ने अपने युग की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दौर में अस्तित्व में आये मुद्रा के रूपों का विश्लेषण किया और दिखलाया कि मुद्रा के इन रूपों के मूल्य को किस प्रकार मूल्य के श्रम सिद्धान्त द्वारा ही व्याख्यायित किया जा सकता है। मार्क्स द्वारा उद्घाटित इन्हीं मौद्रिक नियमों के विस्तार के आधार पर ही आज की फियेट मुद्रा को भी समझा जा सकता है। निश्चित तौर पर, स्वर्ण-मुद्रा से स्वर्ण-मुद्रा के प्रतिनिधियों तक संक्रमण में, स्वर्ण-मुद्रा के इन प्रतिनिधियों से “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा तक संक्रमण में और फिर स्वर्ण-समर्थित “अपरिवर्तनीय” कागज़ी मुद्रा से फियेट मुद्रा तक संक्रमण में मुद्रा के मार्क्सवादी सिद्धान्त ने अपने आपको विकसित किया और दिखलाया कि ये नये मौद्रिक रूप भी रिकार्डो के परिमाण सिद्धान्त, या नैप, इनेस आदि जैसे चार्टलिस्ट मौद्रिक सिद्धान्तकारों (जो मानते थे कि राज्यसत्ता ही मुद्रा को पैदा करती है और उसका काम केवल संचरण का माध्यम होना है), या कींसवादी व उत्तर-कींसवादी सिद्धान्तकारों की व्याख्या द्वारा नहीं समझे जा सकते। इन सभी सिद्धान्तों का एक अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक नज़रिया है जो मुद्रा के उद्भव को माल उत्पादन के इतिहास में नहीं तलाशता या फिर यह मुद्रा को केवल संचरण के माध्यम के रूप में देखता है और यह नहीं बता पाता कि वह संचरण का माध्यम बनती किस प्रकार है। इसलिए फियेट मुद्रा के दौर में भी मुद्रा की आपूर्ति केवल औपचारिक व रूपगत धरातल पर बहिर्जनित (exogenous) होती है, जिसे राज्यसत्ता का मौद्रिक प्राधिकार सैद्धान्तिक तौर पर मनमाने रूप में तय कर सकता है। सारत:, फियेट मुद्रा के दौर में भी, मुद्रा की आपूर्ति अन्तर्वस्तु के धरातल पर अन्तर्जनित (endogenous) ही होती है। एक सीमा के बाद इसके अधिक मात्रा में जारी होने पर मालों के मूल्य के बरक्स इसके मूल्य का ह्रास और निरपेक्ष कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोत्तरी ठीक इसी बात को सिद्ध करती है न कि इसके विपरीत को।

हम पाठकों से आग्रह करेंगे कि आगे मुनाफ़े, मुनाफ़े की औसत दर व उत्पादन की कीमतों के निर्माण, क्रेडिट मुद्रा के पैदा होने की प्रक्रिया के बारे में मौजूदा रचना में पढ़ने के बाद वापस आकर एक बार फिर से इस परिशिष्ट को पढ़ें। इससे फियेट मुद्रा को समझने में उन्हें और भी ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि मुद्रा का यह रूप व्यवस्थित तौर पर और अपने विशिष्ट पूँजीवादी स्वरूप में पूँजी संचय के एक निश्चित मंज़िल पर पहुँचने के बाद ही अस्तित्व में आता है।

(अगले अंक में जारी)

मज़दूर बिगुल, जून 2023