क्रान्तिकारी मज़दूर शिक्षणमाला – 25 : मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त : खण्ड-2

अध्याय – 1 (जारी)

पूँजी के परिपथ (सर्किट)

अभिनव

इस लेखमाला की सभी किश्तें इस लिंक से पढें

दूसरा चरण : उत्पादक-पूँजी (…P…)

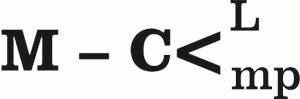

यह दूसरा चरण पहले चरण यानी M – C के पूरा होने के साथ शुरू होता है। पहले चरण के पूरा होने के साथ पूँजीपति के हाथ में उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति होते हैं। ये माल ही उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक पूँजी के तत्वों की भूमिका निभाते हैं। मुद्रा पूँजी के परिपथ के अगले चरण को हम इस रूप में देख सकते हैं:

…P

यहाँ पर ये बिन्दु (…) इस बात का द्योतक हैं कि परिचलन या संचरण की प्रक्रिया, यानी बेचने-ख़रीदने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। यह एक अनिवार्य बाधा है, क्योंकि मुद्रा-पूँजी अपने उद्देश्य यानी मूल्य-संवर्धन और बेशी मूल्य के उत्पादन को अंजाम तभी दे सकती है, जब वह उत्पादन के चरण से गुज़रे। पूँजीपति ज़रूर ही ऐसी स्थिति पसन्द करेंगे जिसमें वह उत्पादन की प्रक्रिया के बिना ही अपनी पूँजी को बढ़ा सकें, यानी मुनाफ़ा बटोर सकें। यानी, बस वे माल को सस्ता ख़रीदें और महँगा बेच दें। औद्योगिक पूँजीपति का यह गुलाबी सपना व्यापारिक पूँजीपति का वास्तविक भ्रम भी होता है, क्योंकि उसे वाकई लगता है कि उसके मुनाफ़े का स्रोत उसके द्वारा चालाकी से सस्ता ख़रीदना और महँगा बेचना है! और सूदखोर पूँजीपति तो माल-अन्धभक्ति की उच्चतम अवस्था में होता है क्योंकि उसे यह लगता है कि मुद्रा-पूँजी को माल-पूँजी के रूप से गुज़रने की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो बस पैसे से पैसा बना सकता है! लेकिन उत्पादन के क्षेत्र के बाहर मौजूद इस वैयक्तिक पूँजीपतियों के इस भ्रम को छोड़ दें, तो यह स्पष्ट है कि मुद्रा-पूँजी के माल-पूँजी में तब्दील होने और फिर उत्पादक-पूँजी में तब्दील होने के चरणों के बिना पूँजी अपना मूल उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती, यानी, बेशी मूल्य का उत्पादन। मुद्रा-पूँजी को बेशी मूल्य के उत्पादन में सक्षम बनने के लिए विशिष्ट मालों का रूप लेना ही होता है और इन विशिष्ट मालों को उत्पादक-पूँजी का तत्व बनना ही होता है; यूँ समझ लें कि यह उसका अभिशाप है।

उत्पादक-पूँजी के इस चरण को समझने के लिए पहले चरण की कुछ चारित्रिक अभिलाक्षणिकताओं का ज़िक्र यहाँ ज़रूरी है, इसलिए हम वहीं से शुरू करेंगे।

मुद्रा-पूँजी के परिपथ का पहला चरण, यानी M – C (मुद्रा – माल) पूरा होने के साथ पूँजीपति के हाथ में दो ऐसे माल होते हैं, जो अपने नैसर्गिक रूप में उत्पादक उपभोग में ही लगाये जा सकते हैं। उनका सीधे वैयक्तिक उपभोग नहीं किया जा सकता है। प्रकृति से ही वे उत्पादक उपभोग हेतु ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये दो माल हैं श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन। हम क्यों कह रहे हैं कि नैसर्गिक रूप में इन मालों का इस्तेमाल केवल उत्पादक उपभोग में ही हो सकता है? मिसाल के तौर पर, पूँजीपति श्रमशक्ति को ख़रीदने के बाद ज्यों का त्यों उसे किसी और को बेच नहीं सकता है। यानी श्रमशक्ति को ख़रीदने के बाद वह मज़दूर को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता है क्योंकि उजरती मज़दूर प्राचीन युग के ग़ुलामों से अलग होता है। वह स्वयं किसी की सम्पत्ति नहीं होता बल्कि वह स्वयं एक विशिष्ट माल यानी श्रमशक्ति का स्वामी होता है। वह एक निश्चित समय के लिए अपनी श्रमशक्ति को पूँजीपति को बेचता है। इसलिए पूँजीपति श्रमशक्ति ख़रीदने के बाद मज़दूर को किसी और को नहीं बेच सकता है। पूँजीपति इस माल यानी श्रमशक्ति का एक ही उपयोग कर सकता है : उसे अन्य मालों के उत्पादन में लगाना, यानी उत्पादक उपभोग में उसे ख़र्च करना।

उसी प्रकार, उत्पादन के साधनों को भी पूँजीपति ख़रीदने के बाद ज्यों का त्यों उनकी क़ीमत से ऊँची क़ीमत पर नहीं बेच सकता है। उनका भी एक ही उपयोग हो सकता है : अन्य मालों के उत्पादन में ख़र्च किया जाना यानी उत्पादक उपभोग में ख़र्च किया जाना। श्रमशक्ति का उपयोग, यानी जीवित श्रम, अपनी प्रकृति से ही केवल उत्पादन की प्रक्रिया में ही वास्तवीकृत हो सकता है, उसका और कोई उपयोग नहीं हो सकता। उत्पादन के साधन भी उत्पादन की प्रक्रिया में ही ख़र्च हो सकते हैं। उनका भी कोई और उपयोग नहीं हो सकता। मतलब, वैयक्तिक उपभोक्ता उसका सीधे उपभोग नहीं कर सकते हैं। यानी पहले चरण के पूर्ण होने के साथ दूसरे चरण में उत्पादन की प्रक्रिया के साथ ही पूँजी का परिपथ आगे बढ़ सकता है। यह पहला चरण दूसरे चरण की पृष्ठभूमि या पूर्वपीठिका ही तैयार करता है। इसके साथ पूँजी का संचरण की पहली मंज़िल से दूसरी मंज़िल यानी उत्पादन के चरण में प्रवेश होता है। यहाँ पर पूँजी उत्पादक पूँजी का रूप लेती है, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय तत्वों का रूप लेती है। जैसा कि हमने देखा, ये तत्व हैं श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन।

पूँजीपति पहले चरण में मूल्यों की एक निश्चित मात्रा के स्वामी के रूप में प्रकट होता है, लेकिन किसी भी रूप में नहीं, बल्कि मुद्रा-रूप में। वह मुद्रा-रूप में, यानी मुद्रा की एक निश्चित राशि के रूप में, मूल्यों के स्वामी के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि इसी के ज़रिये वह अन्य पूँजीपतियों से उत्पादन के साधन और श्रम बाज़ार में मज़दूरों से उनकी श्रमशक्ति को एक निश्चित मात्रा और अनुपात में ख़रीद सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक पूँजीपति के रूप में उसके मुद्रा के स्वामी होने का एक ही उद्देश्य और अर्थ होता है : इस मुद्रा को श्रमशक्ति व उत्पादन के साधनों को ख़रीदने पर ख़र्च करना ताकि उनके उत्पादक उपभोग के ज़रिये मूल मुद्रा-पूँजी के मूल्य से ज़्यादा मूल्य के मालों का उत्पादन किया जा सके, उसे बेचा जा सके और वापस पहले से अधिक मुद्रा को हासिल किया जा सके। यानी, इस पहली कार्रवाई का अर्थ ही यह है कि वह एक पूँजीवादी माल उत्पादक के रूप में मुद्रा-पूँजीपति के तौर पर बाज़ार में प्रकट होता है, न कि किसी व्यापारी या सूदखोर के रूप में।

मज़दूर के लिए यह पहला चरण L – M यानी श्रमशक्ति – मुद्रा के रूप में प्रकट होता है। यानी वह अपना विशिष्ट माल यानी L या श्रमशक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा, यानी मज़दूरी, के बदले पूँजीपति को बेचता है। इस मुद्रा से वह अपनी श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक मालों को ख़रीदता है। उसके लिए यह प्रक्रिया L – M – C के रूप में, यानी ‘माल – मुद्रा – माल’ के रूप में प्रकट होती है। अपनी श्रमशक्ति के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक है कि वह रोज़ मज़दूरी-उत्पादों का उपभोग करे और इसलिए उसे छोटे अन्तरालों पर, यानी सप्ताह या महीने पर, मज़दूरी का भुगतान होता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि श्रम बाज़ार में उसका सामना निरन्तर मुद्रा के स्वामी पूँजीपति से होते रहना चाहिए।

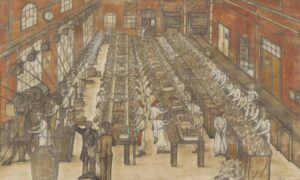

इसके अलावा, L – M – C की प्रक्रिया के सुचारू रूप से चलने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि बाज़ार में मज़दूर को मज़दूरी-उत्पाद पहले से मौजूद मिलें और मालों के रूप में मौजूद मिलें। मार्क्स बताते हैं कि यह तभी सम्भव है जब माल उत्पादन समाज में प्रमुख प्रवृत्ति बन गया हो। यानी, उजरती श्रम के शोषण द्वारा मालों का उत्पादन प्रमुख प्रवृत्ति उसी हद तक बन सकता है, जिस हद तक माल उत्पादन समाज में प्रमुख प्रवृत्ति बन चुका हो। इसका एक अन्य उपजात भी होता है। माल उत्पादन की प्रवृत्ति के हावी होने के साथ समाज में श्रम का विभाजन, यानी सामाजिक उत्पादन का अलग-अलग शाखाओं में विभाजन, भी बढ़ता जाता है। पहले उत्पादन की जो प्रक्रियाएँ एक साथ सम्बद्ध रूप में जारी थीं, वे अलग-अलग शाखाओं व उपशाखाओं में बँटती जाती हैं। इसी के साथ उत्पादन के साधनों का उत्पादन और अन्य मालों का उत्पादन भी अलग होता जाता है, जिसे मार्क्स मोटे तौर पर उत्पादन का दो विभागों में बँटना बताते हैं, यानी विभाग-I जो उत्पादन के साधनों का उत्पादन करता है और विभाग-II जो उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्पादन के साधनों का उत्पादन भी मालों के रूप में ही होता है और वैयक्तिक उपभोग में जाने वाले मालों के उत्पादन में इन उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करने वाले पूँजीपति उन्हें अन्य पूँजीपतियों से मालों के रूप में ही ख़रीदते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं बल्कि उत्पादक उपभोग के लिए। यानी, हरेक पूँजीपति के लिए उनके माल उत्पादन की स्थितियाँ, यानी उसमें लगने वाले उत्पादन के साधन, भी बाज़ार में अन्य पूँजीपतियों द्वारा पैदा मालों के रूप में ही प्रकट होती हैं।

मार्क्स बताते हैं कि उपरोक्त परिवर्तनों के साथ पूँजीवादी माल उत्पादन प्रमुख प्रवृत्ति बनती जाती है और साधारण माल उत्पादन तथा उत्पादन की अन्य प्राक्-पूँजीवादी व्यवस्थाएँ नष्ट होती जाती हैं। जो स्थितियाँ उजरती श्रम के शोषण द्वारा उत्पादन को प्रमुख प्रवृत्ति बनाती जाती हैं, वे ही प्रवृत्तियाँ प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन पद्धतियों के विघटन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करती हैं। प्राकृतिक गुज़ारा उत्पादन, जिसमें उत्पादक अपने प्रत्यक्ष उपभोग के लिए उपयोगी चीज़ों का उत्पादन करता था, और केवल आपवादिक तौर पर आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को ही मालों में तब्दील करता था, यानी बेचता था, विघटित होता जाता है। उसी प्रकार, साधारण माल उत्पादन जिसमें प्रत्यक्ष उत्पादक अपने व अपने पारिवारिक श्रम से ही मालों का उत्पादन करता है, भी विघटित होता जाता है। यानी प्राकृतिक गुज़ारा उत्पादन तेज़ी से माल उत्पादन में तब्दील होता जाता है और साधारण माल उत्पादन तेज़ी से पूँजीवादी माल उत्पादन में तब्दील होता जाता है। मार्क्स लिखते हैं:

“दूसरी ओर, वही परिस्थिति जो पूँजीवादी उत्पादन की बुनियादी पूर्वशर्त यानी उजरती श्रमिकों के वर्ग के अस्तित्व को जन्म देती है, समूचे माल उत्पादन को पूँजीवादी माल उत्पादन में तब्दील होने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देती है। जिस हद तक पूँजीवादी माल उत्पादन विकसित होता है, उसका उत्पादन के अन्य सभी पुराने रूपों पर विनाशकारी और विसर्जनकारी प्रभाव पड़ता है, जिनका प्रमुख लक्ष्य उत्पादकों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति हुआ करता था, जो केवल अतिरिक्त उत्पादों को ही मालों में तब्दील करते थे। यह उत्पाद की बिक्री को प्रमुख रुचि का मसला बना देता है, हालाँकि ऐसा करते हुए पहले से ही वह उत्पादन की पद्धति पर आक्रमण नहीं करता…लेकिन जब यह जड़ें जमा लेता है तो यह माल उत्पादन के उन सभी रूपों को तबाह कर देता है जो उत्पादक के अपने श्रम पर, केवल अतिरिक्त उत्पाद की माल के तौर पर बिक्री पर आधारित होते हैं। यह पहले माल उत्पादन को सार्वभौमिक बना देता है और फिर धीरे-धीरे समस्त माल उत्पादन को पूँजीवादी उत्पादन में तब्दील कर देता है।” (मार्क्स, कार्ल. 1992. पूँजी, खण्ड-2, अंग्रेज़ी संस्करण, पेंगुइन, लन्दन, पृ. 119-120, अनुवाद और ज़ोर हमारा)

मार्क्स ऊपर जिस प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं, वह उनके द्वारा मनोगत तौर पर बनाया गया कोई स्कीमा या विकास-पथ नहीं है। वास्तव में, यह प्रक्रिया वास्तविक ऐतिहासिक विकास में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। अलग-अलग देशों में यह अलग-अलग रूप अवश्य लेती है; अलग-अलग देशों में उनकी अलग-अलग गतियाँ और उनके घटित होने के अलग-अलग कालखण्ड भी रहे हैं। लेकिन, मूलत: और मुख्यत:, ये प्रक्रिया ही हमें दुनिया भर में देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर, एक बार जब विश्व बाज़ार अस्तित्व में आ जाता है, वाणिज्य और व्यापार तथा माल उत्पादन का विचारणीय स्तर तक विकास हो जाता है तो अलग-अलग देशों में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और इस प्रभाव के कारण भी कुछ देशों में पूँजीवादी माल उत्पादन की प्रक्रिया कहीं त्वरित तो कहीं बाधित व खण्डित होती है। लेकिन पूँजीवादी माल उत्पादन की प्रकृति और स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अलग-अलग रास्तों से पूरी दुनिया को अपने मातहत कर लेता है। इसीलिए मार्क्स ने पूँजीवादी को सही मायने में पहली वैश्विक उत्पादन पद्धति कहा था। आगे बढ़ते हैं।

मार्क्स बताते हैं कि चाहे कोई भी उत्पादन पद्धति हो, उसके दो बुनियादी तत्व होते हैं श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन। श्रमशक्ति और उत्पादन के साधन जिस रूप में उत्पादन के लिए साथ आते हैं, वही उत्पादन पद्धति की प्रकृति को निर्धारित करता है। दास उत्पादन पद्धति के दौर में दास स्वयं दास-स्वामियों की सम्पत्ति थे। उत्पादन की प्रक्रिया के बाहर भी उनके श्रम और अस्तित्व का स्वामी दास-स्वामी वर्ग ही था। सामन्ती उत्पादन पद्धति के दौर में निर्भर किसान के पास और अक्सर भूदासों के पास उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण होता था और सामन्ती ज़मीन्दार आर्थिकेतर उत्पीड़न के ज़रिये उनके बेशी श्रम को किसी न किसी रूप में विनियोजित करता था, चाहे श्रम-रूप में ही यानी उनसे अपनी ज़मीन पर बेगार करवाकर, या जिंस-रूप में या फिर मुद्रा-रूप में। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति में उजरती मज़दूरों का वर्ग, उत्पादन व उपभोग के साधनों से वंचित होता है; उसकी श्रमशक्ति स्वयं एक माल में तब्दील हो चुकी होती है, जिसे उसके स्वामी के तौर पर वह श्रम बाज़ार में पूँजीपति को बेचता है; पूँजीपति उत्पादन के साधनों का इजारेदार मालिक होता है; मज़दूर अपनी श्रमशक्ति को पूँजीपति को बेचने को बाध्य होता है; पूँजीपति अपनी मुद्रा-पूँजी से अन्य पूँजीपतियों से उत्पादन के साधन ख़रीदता है और मज़दूरों से श्रमशक्ति ख़रीदता है। उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति पूँजीपति द्वारा ख़रीदे जाने के बाद स्वयं उसकी पूँजी का ही अंग होते हैं। इसलिए जब उत्पादन के ये वैयक्तिक तत्व (यानी श्रमशक्ति) और भौतिक तत्व (यानी उत्पादन के साधन) इस रूप में मिलते हैं, उनका उत्पादक उपभोग होता है और मालों का उत्पादन होता है, तो यह उत्पादन स्वयं पूँजी का ही प्रकार्य होता है और इस प्रकार हो रहा उत्पादन पूँजीवादी माल उत्पादन होता है। मार्क्स लिखते हैं:

“मौजूदा मामले में, स्वतन्त्र मज़दूर का अपने उत्पादन के साधनों से अलगाव पूर्वप्रदत्त प्रस्थान-बिन्दु है, और हम देख चुके हैं कि किन स्थितियों में ये दोनों पूँजीपति के हाथों में एक साथ आते हैं, यानी, उत्पादक पूँजी के अस्तित्व-रूप में उसकी पूँजी के तौर पर एक साथ आते हैं। इस रूप में साथ आने वाले माल उत्पादन के वैयक्तिक और भौतिक तत्व एक-दूसरे के साथ जिस तरह से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं उससे वह स्वयं पूँजी का ही प्रकार्य बन जाती है – यानी पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रिया, जिसकी प्रकृति के बारे में हम इस रचना के पहले खण्ड में विस्तार से विचार कर चुके हैं।” (वही, पृ. 120, अनुवाद हमारा)

मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि न तो श्रमशक्ति अपने आप में पूँजी का तत्व होती है और न ही उत्पादन के साधन अपने आप में पूँजी का तत्व होते हैं। वे पूँजी का तत्व बनते हैं। यह मज़दूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच का उत्पादन सम्बन्ध है, जो उन्हें एक निश्चित मंज़िल में पूँजी के तत्व में तब्दील कर देता है। मार्क्स लिखते हैं:

“अगर श्रमशक्ति उसके विक्रेता यानी उजरती श्रमिक के हाथों में महज़ एक माल होती है, तो यह उसके ख़रीदार, यानी पूँजीपति के हाथों में ही पूँजी का रूप धारण करती है, जिसे इसके अस्थायी उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं उत्पादन के साधन उत्पादक पूँजी के वस्तुगत रूपों में, या सही अर्थों में उत्पादक पूँजी में तब से ही तब्दील होते हैं, जब से उत्पादक पूँजी के अस्तित्व के वैयक्तिक रूप के तौर पर श्रमशक्ति उनमें समाविष्ट की जा सकती है। उत्पादन के साधन प्रकृति से ही पूँजी नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे श्रमशक्ति भी प्रकृति से ही पूँजी नहीं होती। वे यह विशिष्ट सामाजिक चरित्र केवल विशिष्ट स्थितियों के मातहत ग्रहण करते हैं, जो स्वयं ऐतिहासिक तौर पर विकसित हुई हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे क़ीमती धातुएँ भी निश्चित स्थितियों में ही मुद्रा का चरित्र ग्रहण करती हैं, या मुद्रा निश्चित स्थितियों में ही मुद्रा-पूँजी का चरित्र ग्रहण करती है।” (वही, पृ. 121, अनुवाद हमारा)

इस विवरण के बाद अन्त में मार्क्स बताते हैं कि मुद्रा-पूँजी के परिपथ में उत्पादक पूँजी के चरण का सारतत्व क्या है। इसका सारतत्व यह है कि उत्पादन के साधनों का जीवित श्रम द्वारा, यानी स्वयं श्रमशक्ति के उत्पादक उपभोग द्वारा, उत्पादक उपभोग होता है। इसके फलस्वरूप, नये मालों का उत्पादन होता है। लेकिन इन मालों का मूल्य उत्पादन में ख़र्च उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति के मूल्य से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उत्पादन के साधनों का मूल्य तो ज्यों का त्यों उत्पादित मालों में स्थानान्तरित हो जाता है, जो कि स्वयं श्रम के द्वारा ही होता है, लेकिन श्रमशक्ति अपने ख़र्च होने की प्रक्रिया में अपने मूल्य के बराबर नये मूल्य का उत्पादन तो करती ही है, लेकिन साथ ही वह उसके ऊपर बेशी मूल्य या अतिरिक्त मूल्य का भी उत्पादन करती है। नतीजतन, उत्पादक पूँजी के तत्वों यानी उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति के कुल मूल्य से ज़्यादा मूल्य के मालों का उत्पादन होता है। पूँजी के पहले खण्ड में ही मार्क्स इस समूची प्रक्रिया का विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता है:

…P …C’

इसके फलस्वरूप पूँजी माल-पूँजी का रूप ग्रहण करती है, लेकिन इस माल-पूँजी का कुल मूल्य मालों के उत्पादन में ख़र्च हुए उत्पादक-पूँजी के तत्वों के कुल मूल्य से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम उत्पादक-पूँजी के चरण के परिणाम के रूप में पैदा मालों को महज़ C से नहीं बल्कि C’ (‘सी-प्राइम’) से दर्शा रहे हैं। क्योंकि इसमें C के बराबर मूल्य तो शामिल है ही, लेकिन उसके ऊपर बेशी मूल्य की एक निश्चित मात्रा भी मालों के रूप में शामिल है।

C’ = C + c

यहाँ c मालों के रूप में बेशी मूल्य की एक निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने पहले छोटे c अक्षर का प्रयोग स्थिर पूँजी को प्रदर्शित करने के लिए किया था और यहाँ वे माल के रूप में उत्पादन के फलस्वरूप पैदा हुए बेशी मूल्य को दर्शाने का लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम विश्लेषण के या कहें निर्धारण के एक दूसरे स्तर पर हैं और यहाँ पर मार्क्स c का प्रयोग स्थिर पूँजी के लिए नहीं बल्कि माल के रूप में बेशी मूल्य की एक निश्चित मात्रा के लिए कर रहे हैं, जिसका उत्पादक पूँजी के चरण में उत्पादन हुआ है। बहरहाल, उत्पादक पूँजी के चरण में एक ओर श्रमशक्ति व उत्पादन के साधनों के उत्पादक उपभोग के साथ नये उपयोग-मूल्यों का उत्पादन होता है, वहीं दूसरी ओर इन उपयोग-मूल्यों का मूल्य उत्पादक पूँजी के तत्वों के कुल मूल्य से ज़्यादा होता है क्योंकि श्रमशक्ति अपने उत्पादक उपभोग की प्रक्रिया में अपने मूल्य से ज़्यादा मूल्य पैदा करती है, यानी बेशी मूल्य पैदा करती है। यह श्रमशक्ति नामक विशिष्ट माल की ख़ासियत है, उसका स्वभाव है। इस पूरी प्रक्रिया के विषय में मार्क्स लिखते हैं:

“अपने प्रकार्य को पूरा करने के दौरान, उत्पादक पूँजी स्वयं अपने ही संघटक तत्वों का उपभोग करती है, उन्हें उच्चतर मूल्य वाले उत्पादों के ढेर में बदल डालती है। चूँकि श्रमशक्ति यहाँ केवल पूँजी के एक अंग के रूप में काम करती है, इसलिए वह अतिरिक्त मूल्य जिससे बेशी श्रम उत्पाद को लैस कर देता है, जो इसके ही संघटक तत्वों के मूल्य के ऊपर होता है, वह भी पूँजी का ही फल होता है। श्रमशक्ति का बेशी श्रम पूँजी के लिए मुफ़्त में किया जाने वाला श्रम होता है, और इसलिए पूँजीपति के लिए वह बेशी मूल्य को पैदा करता है, जिसके बदले में पूँजीपति को कोई लागत नहीं देनी पड़ती है। इसलिए यह उत्पाद महज़ कोई माल नहीं, बल्कि एक ऐसा माल है जो बेशी मूल्य से लैस होता है। इसका मूल्य P+s होता है, यानी उत्पादन में ख़र्च होने वाली उत्पादक पूँजी P का मूल्य प्लस वह बेशी मूल्य जो इस प्रक्रिया में पैदा होता है।” (वही, पृ. 121, अनुवाद हमारा)

इसके बाद मार्क्स इसे अपने पहले दिये गये उदाहरण के ज़रिये ही समझाते हैं:

“मान लेते हैं कि यह माल दरअसल 10,000 पाउण्ड वज़न के बराबर सूत है, जिसमें उसके उत्पादन में ख़र्च 372 ब्रिटिश पाउण्ड के बराबर उत्पादन के साधनों का मूल्य और 50 ब्रिटिश पाउण्ड के बराबर श्रमशक्ति का मूल्य शामिल है। कताई की प्रक्रिया में, कताई करने वाले मज़दूरों ने अपने श्रम के ज़रिये इस प्रक्रिया में ख़र्च होने वाले उत्पादन के साधनों के मूल्य को सूत में स्थानान्तरित कर दिया, जो कि 372 पाउण्ड था, जबकि ठीक उसी समय उन्होंने, मान लें, 128 पाउण्ड के बराबर नया मूल्य भी पैदा किया जो उनके द्वारा किये गये श्रम के अनुसार निर्धारित हुआ। इस प्रकार 10,000 पाउण्ड वज़न का सूत 500 ब्रिटिश पाउण्ड के बराबर मूल्य का वाहक है।” (वही, पृ. 121, अनुवाद हमारा)

यानी कि उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति पर पूँजीपति द्वारा हुआ कुल ख़र्च था 422 पाउण्ड (372 + 50) जिसमें से 372 पाउण्ड बराबर मूल्य श्रम द्वारा ज्यों का त्यों उत्पाद में स्थानान्तरित हो गया, जबकि श्रमशक्ति ने अपने ख़र्च होने की प्रक्रिया में पहले अपने मूल्य के बराबर मूल्य, यानी 50 पाउण्ड पैदा किये, और उसके ऊपर 72 पाउण्ड अतिरिक्त पैदा किये। यह 72 पाउण्ड बेशी मूल्य है, जिसके बदले में पूँजीपति को कोई ख़र्च नहीं करना पड़ा है और यही उसके मुनाफ़े का स्रोत है।

उत्पादक पूँजी के चरण का बुनियादी प्रकार्य यही है कि इस चरण में बेशी मूल्य का उत्पादन होता है। पहले चरण, यानी संचरण की पहली कार्रवाई M – C, का बुनियादी प्रकार्य यह है कि इसके ज़रिये ही पूँजीपति के हाथों में वे माल आते हैं, जो अपने नैसर्गिक रूप में उत्पादक उपभोग के लिए अनिवार्य होते हैं और उत्पादक उपभोग में ही जा सकते हैं, वैयक्तिक उपभोग में नहीं। यह उत्पादक पूँजी के चरण की पूर्वपीठिका है और इसके बिना उत्पादक पूँजी का चरण सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि पूँजी संचरण के क्षेत्र में पूँजी बनती है (मूलत: और मुख्यत: श्रमशक्ति को ख़रीदकर) लेकिन वह संचरण के क्षेत्र से पूँजी नहीं बनती है (क्योंकि बेशी मूल्य का उत्पादन, यानी पूँजी का मूल औचित्य, उत्पादन की प्रक्रिया में ही पूर्ण होता है, संचरण के क्षेत्र में नहीं)। मार्क्स उत्पादक पूँजी के प्रकार्य पर चर्चा को पूँजी के दूसरे खण्ड में संक्षिप्त रखते हैं क्योंकि पहले खण्ड में इस पर बेहद विस्तार और गहराई से चर्चा हो चुकी है। इसके बाद, वह मुद्रा-पूँजी के परिपथ के तीसरे चरण पर आते हैं, जो पैदा हुए मूल्य और बेशी मूल्य के वास्तवीकरण के प्रश्न को उठाता है। इस चरण के पूर्ण हुए बिना भी पूँजी के परिपथ कुण्डलाकार पथ पर निरन्तर सुगमता से जारी नहीं रह सकता है।

मज़दूर बिगुल, अप्रैल 2025